|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 18

Идея большого самолёта типа «летающее крыло», у истоков которой стоял Б.И. Черановский, получила воплощение в конструкциях американской фирмы «Нортроп». В годы Второй мировой войны там создали стратегический бомбардировщик В-35, огромная дальность которого должна была позволить совершать налёты на Германию с территории США или Канады. Самолёт был готов, когда война уже завершилась, и необходимость в нём отпала. Но полвека спустя в авиапарке ВВС США всё же появился стратегический бомбардировщик-«летающее крыло» Нортроп В-2. Выбор схемы в данном случае был вызван стремлением за счёт внешней формы в разы уменьшить заметность для радаров по сравнению с обычными самолётами.

Так представлял себе Черановский в 1940 г. самолёт будущего.

Современный стратегический бомбардировщик Нортроп В-2. Дозаправка в полёте

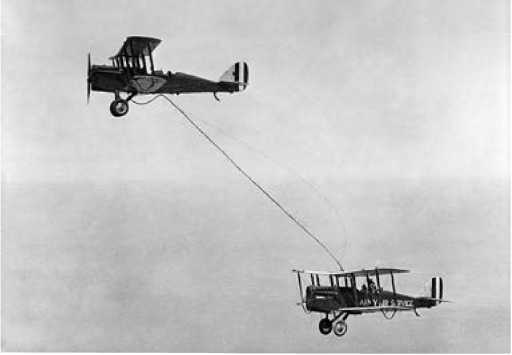

Дальность полёта самолёта ограничена ёмкостью топливных баков. Если их объём увеличить, взлётный вес может настолько возрасти, что летательный аппарат не сможет оторваться от земли. Решением проблемы могло стать пополнение горючим в полёте от самолёта-топливозаправщика. Первый опыт заправки в воздухе состоялся 17 июня 1923 г. в Америке. С двухместного биплана ВВС США DH.4 выпустили топливный шланг, свободный конец которого подхватили из кабины другого DH.4, летящего на десяток метров ниже, и залили порцию горючего в бензобак своей машины. Топливо поступало самотёком, за счёт разницы в высоте полёта аэропланов. Через два месяца американские военные лётчики на таких же самолётах развили успех, установив с помощью дозаправки мировой рекорд продолжительности полёта— 37 часов 15 минут. За это время баки самолёта, кружившего над аэродромом, пополнялись девять раз, было перелито 2600 литров бензина. 25 октября 1923 г. экипаж установившего рекорд самолёта выполнил беспосадочный перелёт с восточного на западное побережье США с двумя дозаправками, продемонстрировав реальную ценность этого метода. Однако на практике долив топлива в воздухе использовали только для новых рекордов продолжительности полёта, которая к концу 1920-х годов достигла 420 часов (США, 13–30 июля 1929 г.).

Первый опыт дозаправки самолета в воздухе. США, 1923 г. Во Франции дозаправку в полёте впервые продемонстрировали летом 1928 г. во время авиасалона в Ле Бурже, в Англии — в 1931 г., перекачивая топливо с одного бомбардировщика Виккерс «Вирджиния» на другой. Примерно в это же время начались эксперименты дозаправки в нашей стране. Историк авиации В.Р. Котельников пишет: «В ноябре 1929 г. НИИ ВВС поручили проработать конструкцию устройств для дозаправки применительно к самолёту Р-1. Этот деревянный биплан, советская модификация английского разведчика и лёгкого бомбардировщика Де Хевилленд DH.9a, тогда являлся самой массовой машиной в нашей авиации. К работе приступили во второй половине декабря. Группой конструкторов руководил военный инженер А.К. Запанованный. …Эскизный проект был готов 5 апреля 1930 г. Его одобрили, и с 4 июня в мастерских начали делать необходимые детали, узлы и агрегаты. На самолёте-заправщике („бензиновозе“ или „бензиноносце“) пулеметная турель превращалась в барабан, на который наматывался 30-метровый шланг. Вращая турель, можно было его выпускать или втягивать через окно для бомбового прицела „Герц“. Шланг, обтянутый материей, заканчивался наконечником с автоматическим перекрывным клапаном и свинцовой гирей весом 3,5 кг. Внутри шланга шел телефонный провод для выравнивания потенциалов между самолётами: в противном случае мог произойти разряд статического электричества, опасный пожаром. С обоих концов провода имелись штепсели для подсоединения к розеткам на борту. Слив намеревались осуществлять самотёком. На Р-1, в который собирались переливать горючее, кроме розетки монтировалась приёмная горловина. Поскольку всё рассматривалось только как эксперимент, на обоих самолётах использовались баки ёмкостью по 32 л, не подсоединённые к топливной системе. К 31 июля 1930 г. оборудование изготовили, но никак не могли получить самолёты для переделки. Лишь в августе стало возможно начать полёты. Сначала просто попробовали ловить верёвку с грузом. Самолёты пристраивались друг над другом, уравнивали скорости и техник, сидевший в кабине летнаба на нижней машине, ловил „грузовую грушу“. Это оказалось делом нелёгким и небезопасным. Можно было самому получить по голове или по рукам, можно было ранить пилота в передней кабине или повредить довольно хрупкую конструкцию из реечек и полотна. Наконец, веревка могла намотаться на винт! Но этот этап благополучно прошли. 29 августа впервые полетели с настоящим шлангом. Машины находились на расстоянии примерно 12 м друг от друга. Техник успешно поймал груз и засунул наконечник шланга в горловину. Вниз потекла вода из бака верхнего самолёта. При разъединении шланга клапан перекрыл дальнейшую подачу. Потом по такой же схеме стали переливать бензин. В одном из полётов кто-то из пилотов зазевался, и гиря пробила полотно на верхней плоскости. В другом случае шланг попал в плоскость винта, и пропеллер отхватил три метра трубки вместе с клапаном. Всего к 1 декабря экспериментаторы совершили 26 полётов» [55]. Эти эксперименты были не больше, чем повторением американских опытов 1923 г. Теперь на повестке дня стояла более серьёзная задача — отработать воздушную дозаправку бомбардировщиков ТБ-1. В случае успеха бомбардировщики с неполными баками могли взлетать с увеличенным запасом бомб, а затем, в полёте, пополнять запас горючего. Работы начались в 1931 г. в конструкторском отделе П.И. Гроховского при НИИ ВВС под руководством Запанованного. В качестве заправщика был выбран одномоторный разведчик-биплан Р-5. Под самолётом установили съёмный топливный бак из листовой стали ёмкостью 550 литров, соединённый с основным фюзеляжным баком. За кабиной лётчика-наблюдателя разместили лебёдку с барабаном, на которую наматывался резиновый шланг длиной 34,5 м и внутренним диаметром 25 мм. Один конец шланга крепился к управляемому с места пилота вентилю на подфюзеляжном баке, на другом конце находился клапан, открывавшийся при вводе металлического наконечника шланга в заправочную горловину бомбардировщика и зарывавшийся, когда шланг извлекали наружу. К шлангу присоединили груз, чтобы он меньше болтался на ветру. Были предусмотрены также страховочные тросы для предохранения от потери шланга и провод с вилками для уравновешивания электрических потенциалов самолётов. Общий вес топливного оборудования составил 120 кг.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно