|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Десантные амфибии Второй Мировой | Автор книги - Семён Федосеев

Cтраница 3

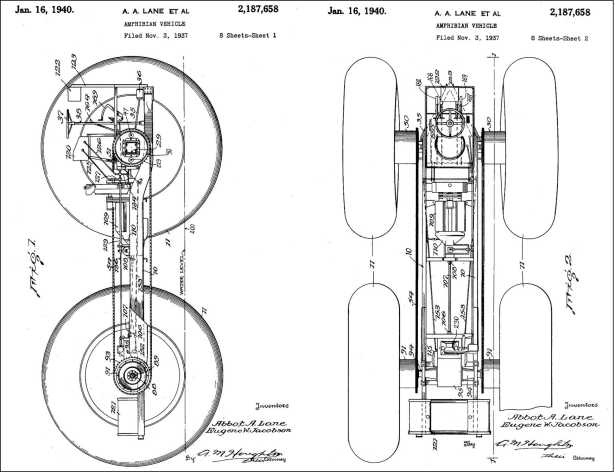

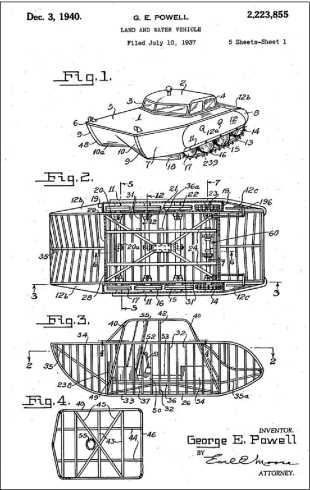

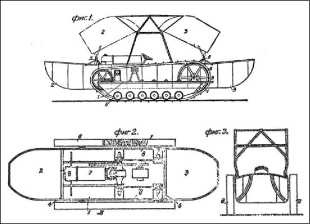

Рисунки «водосухопутной повозки» из патента Н. С. Ветчинкина от 1929 г. Гусеницы служили движителем на суше и на плаву, водоизмещающий корпус имел откидываемые на шарнирах вверх носовую и кормовую части. На фоне быстрого развития моторизации и механизации в 1920—1930-е годы плавающие машины как средства переправы через водные преграды и работы на болотистой или затопленной местности привлекали широкое внимание. Работы над ними велись весьма активно, и военное назначение отнюдь не было определяющим. Скажем, в тех же США в 1933 г. М. Куигли запатентовал «амфибийное устройство для рыбного промысла, спасательных и транспортных работ» в виде большой плавучей платформы, водруженной на четыре гусеничных трактора и опорные колеса; Э. Лайон предложил «коммерческое судно» массой в 1500 т на трех гигантских колесах и двух столь же внушительных гусеницах. Практические работы велись, конечно, над более реальными конструкциями. Компания «Галф Рисеч энд Девелопмент» (подразделение «Галф Ойл Корпорейшн») занялась высококолесным плавающим трактором системы Э. Лэйна и Ю. Якобсон, необходимым в нефтеносных, но заболоченных районах, причем на плаву колеса большого диаметра с широкопрофильными шинами низкого давления обеспечивали машине плавучесть и служили водоходным движителем. В 1937 г. техник Дж. Е. Пауэлл из Калифорнии запатентовал гусеничную амфибию с грузоподъемностью легкого автомобиля «для перевозки грузов, пассажиров, вооружения, спасательного оборудования или использования в качестве тягача». Подобно Роблингу Пауэлл предлагал использовать гусеницы в виде бесконечных роликовых цепей, с укрепленными на них гребками, но сами гребки предполагал делать гибкими, «из кожи или другого соответствующего материала». По сообщению «Нью-Йорк Таймс», машина Пауэлла должна была развивать на суше скорость до 60 км/ч, на плаву — до 16 км/ч. Но вернемся к машине Роблинга.

Патент Эббота Лэйна от 1940 г. на высококолесную плавающую машину (заявка подана в 1937 г., США). На покрышки ведущих колес могли крепиться эластичные шнуры, служившие гребками на плаву. От «Аллигатора» к LVT-1

Недовольный ходкостью [2] и поворотливостью своей машины на плаву, Роблинг весной 1936 года создал ее новый вариант, в котором двигатель «Крайслер» заменил на автомобильный 8-цилиндровый двигатель «Форд» мощностью 85 л.с., зато общую массу уменьшил более чем на тонну. Лопатка-гребок теперь крепилась болтами на звеньях роликовой цепи гусеницы по диагонали, чтобы отбрасывать воду назад и в сторону борта. Для улучшения плавучести корпус дополнился поплавками из пробкового дерева. Хотя скорость хода по суше уменьшилась до 29 км/ч, скорость на плаву возросла до 8,8 км/ч, улучшилась и маневренность [3].

Рисунки из патента Джорджа Е. Пауэлла на «наземноводную машину» от 1940 г. (заявка подана в 1937 г., США) свидетельствуют о попытке создать свой вариант «гребной» гусеницы на основе шарнирной цепи.

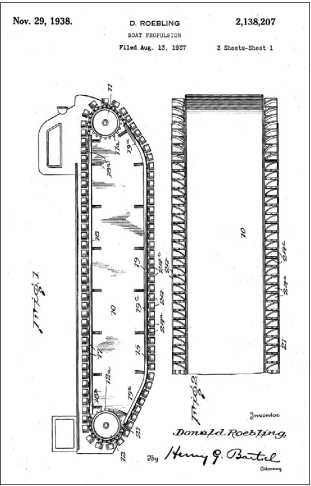

Патент Дональда Роблинга от 1938 г. на плавающую гусеничную машину с движением на плаву за счет перемотки гусениц. В 1937 г. машина снова меняется — прежде всего, изменена конструкция ходовой части с целью несколько облегчить ее и сделать надежней. Масса этой машины уменьшена до 4 т. Согласно сообщению Роблинга, скорость хода по суше достигала 29 км/ч, на плаву — 14 км/ч. Заметим, что приводимая обычно скорость хода на плаву измеряется на глубине (при большом отношении глубины воды к осадке машины). На мелководье растет сопротивление воды движению (из-за увеличения скорости движения частичек воды под днищем машины и сопротивления трения) и волновое сопротивление, в результате при подходе к берегу скорость плавающей машины значительно уменьшается. С этим еще предстояло столкнуться водителям «Аллигаторов». Пока же Роблинг, как и всякий предприимчивый изобретатель, пытался пропагандировать свою машину в надежде заинтересовать потенциальных заказчиков. 4 октября 1937 г. еженедельный иллюстрированный новостной журнал «Лайф» в разделе «Наука и индустрия» поместил статью «„Аллигатор“ Роблинга для спасательных работ во Флориде» с большой фотографией. Статья сыграла свою роль.

Испытания Корпусом морской пехоты США плавающего колесно-гусеничного танка (самоходной артиллерийской установки) М1923 Уолтера Кристи во время зимних маневров 1924 г. на о. Кулебра.

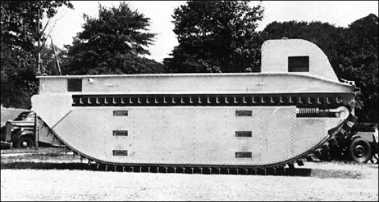

Фото этой машины, именуемой иногда «Аллигатор второй», появилось в журнале «Лайф» 4 октября 1937 г. Обратим внимание на клепаный корпус и диагональную установку лопаток-грунтозацепов гусеницы. Тут стоит сделать небольшое отступление. Для американских военных к тому времени плавающие машины тоже не были новостью. Еще в 1920-е годы ВМФ США проявил интерес к опытным плавающим колесно-гусеничным самоходным 75-мм пушкам М1921 и М1923 конструкции Уолтера Кристи (рассматривали даже возможность спуска машин Кристи на воду с палубы подводной лодки). Но они, как и плавающие бронеавтомобили и танки, были, прежде всего, средством ускорить форсирование водных преград (хотя и участие их в морских десантах считали возможным). Позже испытывали установку жестких понтонов по бортам легкого танка «Мармон-Хэррингтон», но этот опыт, как и испытания машин Кристи, признали неудачным. Не слишком вдохновили американскую армию и военно-морской флот и испытания в Великобритании малых плавающих танков «Виккерс-Армстронг». К тому же финансирование таких работ в США было невелико. Между тем во второй половине 1930-х годов американцы, наконец, всерьез занялись разработкой вопросов морских десантных операций в современных условиях. В 1937–1938 гг. происходил пересмотр планов войны с Японской империей на Тихом океане (т. н. Оранжевый план). В ноябре 1938 года опубликована новая «Доктрина морских десантных операций Военно-морского флота США». Флот и Корпус морской пехоты [4] были кровно заинтересованы в новых способах сократит время высадки морского десанта за счет быстрой доставки личного состава, вооружения, техники и предметов снабжения с кораблей, стоящих на открытом рейде, непосредственно на берег. Ускорение десантирования способствовало бы успешному захвату и удержанию плацдарма и в конечном счете успеху самой ответственной части морской десантной операции — высадки и выполнению десантом задач на берегу. Однако для перевода теории «амфибийных операций» в практику требовались соответствующие технические средства. Десантные транспорты, катера и баржи лишь частично решали задачу, особенно если на пути от открытого моря на берег лежали отмели или коралловые рифы. Поскольку именно в таких условиях пришлось бы высаживать морские десанты на островах Тихого океана, в свете новых стратегических планов задача оказывалась особенно актуальной. Скажем, в том же 1938 году министерство ВМФ испытывало и десантные катера Андрю Хиггинса (прототип принятого позже десантного катера типа LCVP), и скоростной глиссер с очень малой осадкой, способный высаживать солдат и технику у самого уреза воды.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно