|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Десантные амфибии Второй Мировой | Автор книги - Семён Федосеев

Cтраница 2

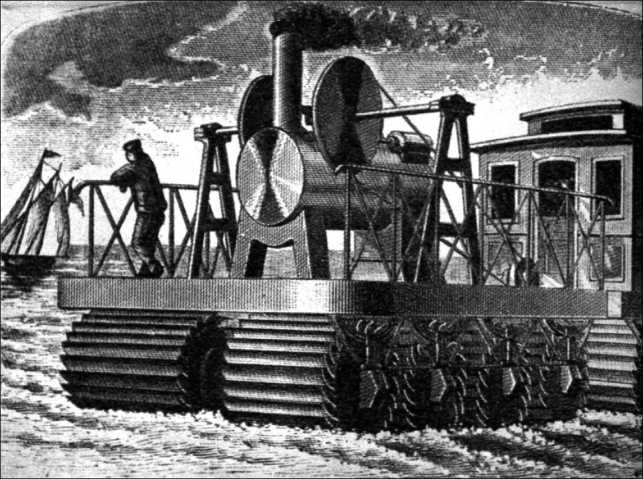

Проект «морского тягача» голландца М. Хюета от 1873 г. интересен не только «амфибийностью» и «вездеходностью» парового локомотива, но и использованием широких катков как гребных колес на плаву. Немного о предшественниках

Работы над плавающими машинами велись уже давно, в том числе в США. Первой самоходной «амфибией» считается машина, построенная в 1804 г. американцем О. Эвансом в Филадельфии, — изготовив судно-землечерпалку, он нашел единственный способ доставить ее к реке, поставив корпус на колеса и приспособив к ним ременный привод от паровой машины землечерпалки. Так и перемещалась землечерпалка своим ходом от водоема к водоему несколько лет. В 1907 г. в Париже француз Ф. Равайе спустил в Сену первый в истории специально построенный четырехколесный плавающий автомобиль.

Плавающий автомобиль, Париж, 1910 г.

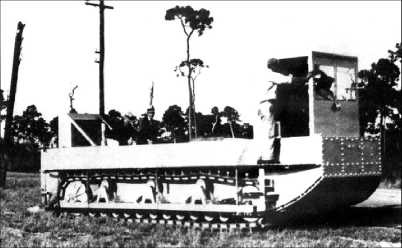

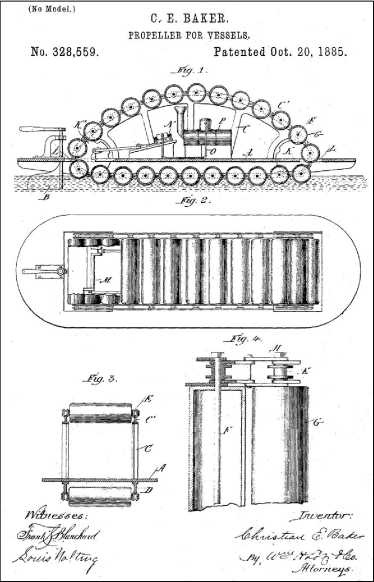

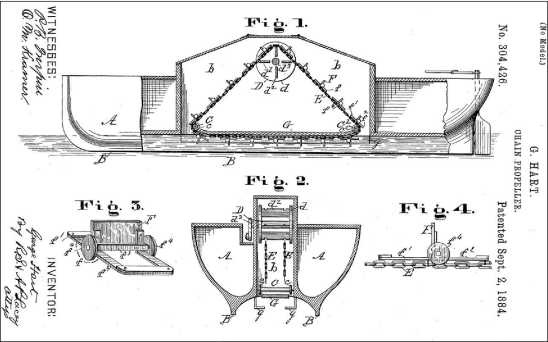

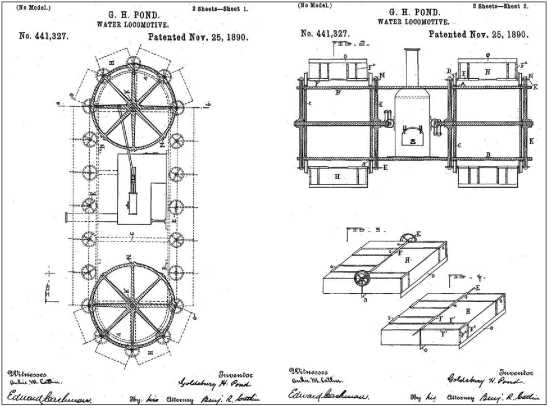

Первый вариант спасательной плавающей машины «Аллигатор», разработанной Дональдом Роблингом с помощниками в 1935 г. Столь же стара была идея использования гусеничного водоходного движителя. Правда, тут поначалу речь шла не об «амфибиях», а только о гребном движителе для судов. И тут американцы тоже оказались среди первых. Роберт Фултон, занявшись проектированием судна с паровым двигателем, поначалу решил приводить его в движение с помощью гребков, укрепленных на бесконечной ленте. Правда, эффективность «гребной гусеницы» при испытании судна на Сене оказалась невелика, и Фултон вернулся к уже известному к тому времени гребному колесу. Тот же принцип гребного колеса пытались использовать и в амфибиях — скажем, голландец М. Хюет предложил паровой локомотив с десятком широких пустотелых катков с грунтозацепами, игравшими на плаву роль гребков. Но и «гребная гусеница» для судов предлагалась позднее неоднократно: можно вспомнить патенты Джорджа Харта от 1884 г., Христиана Бэйкера от 1885 г., Голдсбари Понта от 1890-го и 1897 г. Причем в патентах Бэйкера 1885 г. и Понта 1890 г. гусеница, составленная из крупных пустотелых звеньев, должна была еще и обеспечивать судну плавучесть.

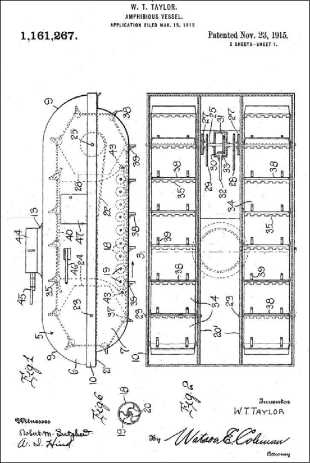

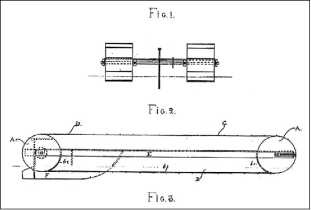

Патент Христиана Бэйкера от 1885 г. на гребную гусеницу, составленную из пустотелых цилиндров-понтонов (США). Более чем через сто лет после первой конструкции Фултона к использованию вращения гусеницы для движения по воде вернутся в машинах-амфибиях. Й.Е.Ф. Эриксон в 1909 г. запатентовал в Швеции «водный автомобиль» в виде грузовой платформы с понтонами по бортам, вокруг понтонов двигались гусеницы с невысокими гребками, для управления на плаву предполагался руль. Так что Роблинг отнюдь не был первым, кто использовали гусеницу в качестве сухопутного и водоходного движителя. В 1915 г. опять же в США Уильям Тейлор попытался придать идее военное назначение (в Европе уже полыхала мировая война). Его патент на «амфибийное судно» предполагал машину с двумя широкими крупнозвенчатыми гусеницами с жесткими грунтозацепами-гребками, служащими движителем на воде, с жесткой подвеской, броневой защитой верхней части корпуса и установкой вооружения во вращающейся башне и в бортовых амбразурах. О постройке такой машины ничего не известно, однако в патенте уже просматриваются некоторые черты будущих военных «амфибий».

Патент Джорджа Харта от 1884 г. на «цепной движитель» для судна (США).

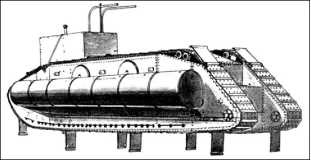

Патент Гэлдсбери Понда от 1890 г. на паровой «водный локомотив» с двумя гребными гусеницами, составленными из траков-понтонов (США). Практические опыты над бронированной гусеничной «амфибией» провели англичане в самом конце Первой мировой войны, «научив плавать» тяжелый танк-транспортер Mk IX и также использовав в качестве водоходного движителя гусеницы, — благо эта модель «ромбовидного» танка сочетала высокий гусеничный обвод (с жесткой подвеской) и достаточные габариты корпуса. Для обеспечения необходимых водоизмещения и остойчивости на плаву на борта и лобовую часть корпуса в качестве поплавков укрепили пустые цистерны. Для защиты силовой установки от заливания водой над рубкой установили короб с воздухо водным и трубами. Люки танка герметизировали прокладками. Для подкачки воздуха имелись мехи (ручной насос). На траках гусениц шарнирно крепили съемные лопатки-гребки, которые должны были на плаву откидываться вниз на нисходящей ветви гусеницы и прижиматься к тракам на восходящей ветви. Испытания плавающего танка прошли в день перемирия. Сообщалось, что танк смог переплыть пруд, но позже затонул при испытаниях на Темзе. На том работа и прервалась. В СССР в 1924 г. инженер-конструктор Н.С. Ветчинкин подал заявку на изобретение самоходной «водосухопутной повозки» (патент выдан в 1929 г.) — машина должна была иметь корпус в форме плоскодонной лодки, причем на суше носовая и кормовая части корпуса, представлявшие собой поплавки-понтоны, откидывались на шарнирах вверх, чтобы не затруднять движение. Машина опиралась на две гусеницы с жесткой подвеской, движение на плаву здесь также осуществлялось бы за счет вращения гусениц. Ветчинкин предлагал использовать свою машину «в горноразведочном и строительном деле… для бурения скважин, для лесных работ… для вспашки полей», а также для установки различных станков, артиллерийских орудий, перевозки грузов в экспедициях и т. д.

Патент на «амфибийное судно», полученный Уильямом Тейлором в 1915 г. (США). Движителем на суше и на плаву этой машине военного назначения должны были служить гусеницы.

Патент Й.Е.Ф. Эриксона от 1909 г. на «водный автомобиль» с гусеницами, охватывающими бортовые понтоны и снабженными гребками (Швеция).

Британский опытный плавающий танк на основе тяжелого «десантного» танка Mk IX «ромбовидной» схемы. Обратим внимание на цистерны-поплавки по бортам и лопатки-гребки, шарнирно укрепленные на траках гусениц.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно