|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Танковая война на Восточном фронте | Автор книги - Александр Широкорад

Cтраница 23

Некомпетентность рядовых танкистов привела к таким потерям танков, что 9 октября 1941 г. Сталин издал приказ № 0400 «О назначении командного состава на средние и тяжёлые танки», который гласил: «Для повышения боеспособности танковых войск, лучшего их боевого использования во взаимодействии с другими родами войск назначить: 1. На должности командиров средних танков — младших лейтенантов и лейтенантов. 2. На должности командиров взводов средних танков — старших лейтенантов. 3. На должности командиров рот танков КВ — капитанов — майоров. 4. На должности командиров рот средних танков — капитанов. 5. На должности командиров батальонов тяжёлых и средних танков — майоров, подполковников» [27]. Для военного времени, когда полковники и подполковники командовали дивизиями, это была чрезвычайная мера. Тем не менее потребовался ещё одни приказ Сталина № 0433 от 18 ноября 1941 г.: «Впредь танковые экипажи комплектовать исключительно средним и младшим комсоставом», то есть рядовых не должно было остаться даже на лёгких танках. Завершая тему личного состава, следует заметить, что в июне 1941 г. воевавшая полтора года армия столкнулась с невоевавшей и в основном необученной армией. Танкисты, прошедшие с боями всю Европу, встретились с танкистами, сидевшими до этого в танках зачастую лишь по 6—12 часов. Но перейдём конкретно к тактике действия танков летом 1941 г. В книге «Механизированные корпуса РККА в бою» Евгений Дриг обработал огромный архивный материал и сделал ряд оригинальных выводов по применению танковых войск. Он писал: «Если же говорить о «субъективных» причинах неудачных действий механизированных корпусов, то наиболее важной из них была организационная структура самого корпуса и входящих в его состав танковых и моторизованных дивизий. Именно этот фактор привёл летом 1941 года командование Красной армии к отказу от самостоятельных танковых соединений как таковых и к переходу к соединениям и частям поддержки пехоты — танковым бригадам, полкам и батальонам… Отказ от танковой дивизии, как организационной единицы, был вызван прежде всего негативным опытом их использования летом 1941 года. И если мы сравним танковые дивизии РККА и вермахта, то поймём главную причину такой реформы. Сразу бросается в глаза тот факт, что в советской танковой дивизии полностью отсутствовали противотанковые орудия, по количеству лёгких гаубиц она уступала немецкой в два раза, по полковым орудиям — в пять раз, по миномётам среднего калибра — в полтора раза. Но самой ощутимой была разница в количестве моторизованной пехоты в обоих соединениях. На 375 танков советской дивизии приходилось около трёх тысяч человек мотопехоты, а на 150–200 танков немецкой — шесть тысяч человек мотопехоты. Если считать в батальонах, то на 8 танковых батальонов в дивизии РККА приходилось 3 мотострелковых батальона (соотношение 2,67:1), в то время как в немецкой танковой дивизии это соотношение было 1:1,67 — 1:2,5 в пользу пехоты (считая мотоциклетный батальон), так как на 2–3 танковых в ней было 5 мотопехотных батальонов. В связи с такой организацией немецкой танковой дивизии было намного легче и наступать, и обороняться. Ей это позволяла делать пехота, двигавшаяся вместе с танками и способная занять и удерживать местность. Опыт войны привёл советские танковые войска к сходной организации. Танковая дивизия 1946 года имела в своём составе 11 646 человек, 210 танков Т-34, три танковых и мотострелковый полк. Причём в танковых полках, помимо трёх танковых батальонов, был ещё батальон автоматчиков — последнее было уже исключительно советским изобретением, в немецкой танковой дивизии такой практики не было… В танковой дивизии 1941 года только по штату было пять типов танков (тяжёлые КВ, средние Т-34, лёгкие БТ, Т-26 и химические танки), а фактически дивизии имели на вооружении практически весь спектр бронетанковой техники, выпущенной в Советском Союзе в 30-е годы. Таким образом, получались комбинации, мешающие эффективно использовать танковые соединения. Например, в 12-м механизированном корпусе 23-я танковая дивизия была вооружена танками Т-26, а 28-я танковая дивизия — машинами БТ-7. Подвижность соединений одного и того же корпуса оказалась различной, поэтому эффективность совместных действий двух дивизий представляется сомнительной. Такие же ситуации возникали и в других корпусах — например, в 7-м (14-я тд на БТ, 18-я тд — на Т-26) и 19-м (40-я тд на Т-37, 43-я — на Т-26). Новые танки порой только добавляли проблем и разнобоя. Так, командир 41-й танковой дивизии в своём отчёте о боевых действиях жаловался на то, что танки КВ (в данном случае — КВ-2) с их маршевой скоростью 5 км/ч отставали даже от относительно медленных Т-26» [28]. Во многих деталях я согласен с Дригом, но с основным тезисом, мол, танковый погром наступил потому, что наши мехкорпуса имели слишком много танков, согласиться нельзя. Получается, что если бы в мехкорпуса ввели по одной стрелковой дивизии, то результат был бы иной? Дело обстоит несколько иначе. Немцы имели мобильные танковые и пехотные дивизии, а наши мехкорпуса были мобильны только на бумаге. Германские танковые дивизии эффективно поддерживались авиацией и артиллерией. Наши тракторы перевозили корпусную артиллерию со скоростью 5–6 км/ч даже по шоссе, а германские полугусеничные тягачи перевозили самые тяжёлые орудия со скоростью до 35 км/ч. Ветеран войны полковник Р. Уланов рассказывал мне: «Везёт трактор гаубицу-пушку MЛ-20. Кабина трактора открытая, водитель там один. Вдруг вижу — водитель соскакивает с сиденья, бежит к обочине, спускает штаны…. вытирается, надевает штаны, догоняет идущий трактор и садится за рычаги управления». Такова была наша мехтяга! У немцев официально к 22 июню было около 250 CАУ. В первые же месяцы войны они получили от промышленности ещё несколько сот САУ. Кроме того, в вермахте были ещё сотни неучтённых САУ. Это САУ на шасси трофейных танков, особенно французских, и всякие самоделки — 37-мм противотанковые пушки на полугусеничных бронетранспортерах, 88-мм зенитные пушки на полугусеничных тягачах и т.п. В РККА же самоходки появились в 1943 году! У немцев превосходно работала радиосвязь как в танковых частях, так и при взаимодействии их с авиацией, артиллерией и пехотой. У немцев уже к 22 июня в моторизованных частях были сотни колёсных и полугусеничных бронетранспортеров, а у нас бронетранспортеры появились лишь после войны.

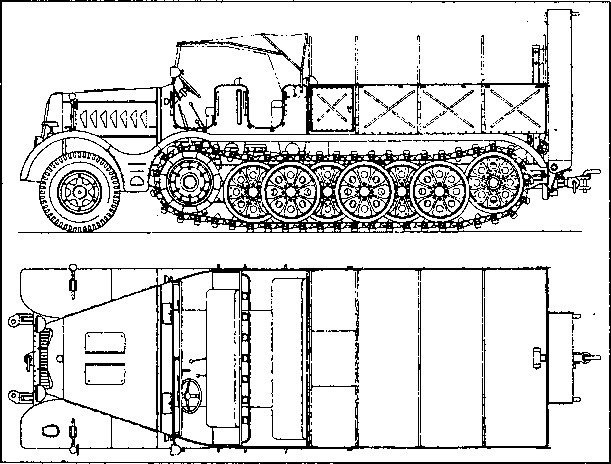

Тягач Sd. Kfz. 9 с кормовым упором.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно