|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Власть научного знания | Автор книги - Райнер Грундманн , Нико Штер

Cтраница 68

Стремление повлиять на процесс принятия политических решений особенно очевиден среди академий и других профессиональных объединений. Некоторые их заявления, безусловно, можно назвать алармистскими. Как мы уже видели в отношении СМИ, здесь 2007-й год также был годом наибольшей активности. Пока неясно, сохранится ли запал и в последующие годы или же внимание к данной проблеме будет ослабевать. Одной из причин того, почему применительно к проблеме изменения климата мы не наблюдаем циклов внимания (см. Grundmann & Krishnamurthy, 2010), является институционализированная структура общественности. В лице МГЭИК была создана организация, которая регулярно распространяет научные новости, полученные от других научных организаций и различных групп, объединенных общими политическими или иными интересами. Этим обеспечивается определенный уровень освещения проблемы. И, тем не менее, есть основания полагать, что в ближайшие годы произойдет относительный спад интереса, поскольку постоянный рост внимания со стороны СМИ невозможен.

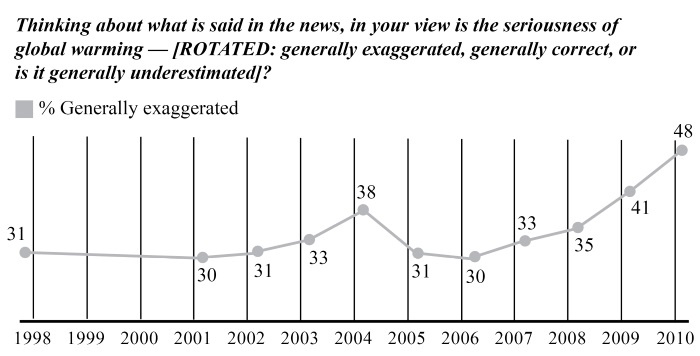

Рис. 6. Восприятие американской общественностью сообщений СМИ о глобальном потеплении Если вспомнить то, что говорится о глобальном потеплении в новостях, на Ваш взгляд, серьезность этой проблемы в целом переоценивается, оценивается адекватно или же недооценивается? Кроме того, общественное мнение и освещение проблемы в прессе не развиваются синхронно. Как показывают опросы, проведенные в США, с 1998-го по 2002-й год обеспокоенность в связи с изменением климата была выше, чем в период между 2006-м и 2008-м годом, когда наблюдался повышенный интерес к этой проблеме в СМИ. После 2008-го года имело место даже некоторое уменьшение беспокойства, т. е. как раз тогда, когда количество газетных статей про изменение климата достигло своего пика. Мы приводим здесь графики Института Гэллапа (см. рисунок 5). Опрос Гэллапа также показывает, что, согласно общественному мнению, американские СМИ преувеличивают серьезность проблемы глобального потепления – при том, что опрос проводился как раз в тот момент, когда СМИ писали на эту тему все чаще и чаще (см. Рисунок 6). Эта обратная связь между освещением проблемы в СМИ и общественным восприятием нуждается в объяснении. Возможно, мы имеем дело со здоровым скептицизмом людей, у которых складывается впечатление, будто им пытаются что-то продать. Нордхаус и Шелленбергер (Nordhaus & Shellenberger, 2009) предлагают следующую интерпретацию: Возможно, они не очень хорошо разбираются в климатологии, но их нельзя против воли заставить поверить в апокалиптические картины будущего нашей планеты или последовать призыву кардинально изменить «наш образ жизни» – только потому, что так им говорят экологи и климатологи. Как это часто бывает, мнению экспертов они доверяют меньше, чем образованные элиты, и было бы неплохо, если бы те из нас, кто уделяет этим вопросам больше внимания, помнили, что мнение экспертов и, кстати, их консенсус тоже на настоящий момент сделали не такую блестящую карьеру, как большинству из нас хотелось бы думать. Возможно, именно эти попытки привлечь как можно больше внимания за счет максимально мрачных прогнозов о судьбах планеты (и человечества) как раз и подорвали доверие общественности к науке о климате. Апокалиптические картины катастроф, вызванных глобальным потеплением, привели не к требованиям сложных, масштабных мер со стороны общественности, а к тому, что многие американцы стали сомневаться в науке. После того, как было озвучено требование климатологии кардинально изменить образ жизни, многие американцы, как и следовало ожидать, пришли к выводу, что плох не их образ жизни, а то, что им рассказывали ученые. И в этом они не так уж и неправы, поскольку некоторые известные борцы против изменения климата в своем неудержимом стремлении заставить политиков действовать делали такие заявления о состоянии климатологических исследований, которые выходили далеко за рамки любого научного консенсуса по данной теме, пропагандируя самые мрачные сценарии и радикальные новейшие исследования, нередко отклоняющиеся от мнения МГЭИК. Здесь затронут важный аспект отношений между общественным мнением, мнением экспертов и СМИ. Ошибаются те, кто считает, что общественность можно убедить, представив ей «наиболее обоснованные из имеющихся результаты научных исследований». Ошибаются и те, кто полагает, что наиболее обоснованные результаты не были восприняты потому, что скептики начали медийную войну, и чтобы ее выиграть, нужно наращивать силы. Но общество странно устроено – его не так легко соблазнить, но и измотать его тоже нелегко. Это вовсе не означает, что общественность все «знает лучше». Но у нее есть свои причины кому-то верить больше, а кому-то меньше. И есть устойчивые механизмы, выравнивающие реальную жизнь и базовые ценности с ожиданиями извне. Как объясняют Нордхаус и Шелленбергер (Nordhaus & Shellenberger, 2009): Если сложить эти два психологических феномена – недостаточное чувство имманентной угрозы (то, что психологи называют «low-threat salience») и лояльность к системе, в результате получится общественное мнение, изо всех сил сопротивляющееся просвещению или в целом какому-либо влиянию. Большинство американцев не чувствуют опасности в той мере, которая необходима, чтобы прислушаться к сообщениям на эту тему, а попытки добавить громкость вызывают только одну реакцию – стремление сохранить статус-кво. Стало быть, тенденции последних лет учат нас, что угрозы апокалипсиса – в том случае, если его последствия относятся к далекому будущему, их сложно представить себе образно или логически и вызваны они не кознями внешнего врага, а повседневной деятельностью человека – распознаются не так легко, и большинство людей не видят в них опасности для сегодняшнего дня. И чем громче и тревожнее звучат голоса борцов против изменения климата, тем сильнее поляризация мнений по этому вопросу, а на каждого привлеченного таким образом либерала приходится один потерявший интерес консерватор или представитель умеренных взглядов. Эти интересные и даже вполне убедительные объяснения поднимают новые вопросы, требующие изучения как с точки зрения психологии, так и в целом социальных наук. Климатическая политика: что теперь?

Энтони Гидденс (Giddens, 2009) посвятил проблеме изменения климата целую книгу, в которой он анализирует различные современные политические дискуссии в Великобритании и в мире. В начале своего исследования он пишет: «Многие говорили, что для того, чтобы всерьез заняться проблемой изменения климата, необходимы усилия, схожие с подготовкой к войне, с той лишь разницей, что в данном случае отсутствуют враги, которых можно распознать и с которыми можно бороться» (Giddens, 2009: 2). И, говоря о том, как трудно действовать в такой ситуации, Гидденс формулирует парадокс, который он без ложной скромности называет своим именем: Климатическая политика должна заниматься тем, что я называю «парадоксом Гидденса». Этот парадокс гласит, что, поскольку опасности, связанные с глобальным потеплением, нельзя потрогать руками, она не проявляются сегодня же и не видны в повседневной жизни, какими бы пугающими они ни казались, многие жители Земли будут сидеть сложа руки и не станут предпринимать никаких конкретных действий. И, тем не менее, ждать, пока эти опасности станут зримыми и требующими безотлагательных действий, сегодня уже нельзя (Giddens, 2009: 2).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно