|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Австро-Венгрия. Судьба империи | Автор книги - Андрей Шарый , Ярослав Шимов

Cтраница 86

При непосредственном участии Захаревича и Левинского в 1888–1891 годах в столице Галиции осуществили урбанистический, как сказали бы сейчас, проект, коренным образом изменивший всю местную топографию. Огибавшую площадь Рынок и окрестные кварталы с запада, неширокую, но полноводную, а потому доставлявшую горожанам много хлопот, речку Полтву упрятали в бетонный коллектор. Поверх распланировали подобие венского Ринга, цепочку соединенных площадями каштановых бульваров. В результате не вышло и полукольца, но намерения замкнуть окружность одолевали, кажется, каждую вновь утверждавшуюся в городе власть. Ринг Адольфа Гитлера с помпезным памятником фюреру и триумфальной аркой, как замышляли в начале 1940-х, во Львове не появился; проспект Ленина с монументом (на его месте теперь устроена пышная клумба), конечно же, просуществовал над заточенной в трубу рекой весь советский период. Вот уже больше века Львов остается безводным городом. Похороны Полтвы хоть и избавили горожан от неудобств, но все-таки лишили восьмисоттысячный сейчас мегаполис естественной оси координат. Это предмет для бесплодных размышлений, изменить уже ничего нельзя: многие считают, что город без реки – как тело без души. Смелый градостроительный проект лишил Лемберг-Львов набережной-променада, утренних рыболовов, терпеливо глядящих в темную глубину, наконец, правого и левого берегов, важных в городской топографии. Русло Полтвы обозначено теперь пунктирным потоком автомобилей на проспектах Свободы и Тараса Шевченко. На этой магистральной спице воздвигли памятники двум национально значимым поэтам. Прикрепленный к высокой колонне бронзовый ангел с австро-венгерских времен протягивает лиру польскому пророку-стихотворцу Адаму Мицкевичу и при этом, как уточняют путеводители, никогда не затеняет великого поэта своими крылами. Украинские патриоты прозвали этот монумент работы Антона Попеля “тупым карандашом”. В паре сотен метров к западу от романтичного Мицкевича стоит Тарас Шевченко из позднесоветской бронзы; за его спиной – образец украинского постмодерна (вполне удачный), мемориал “Волна национального возрождения”.

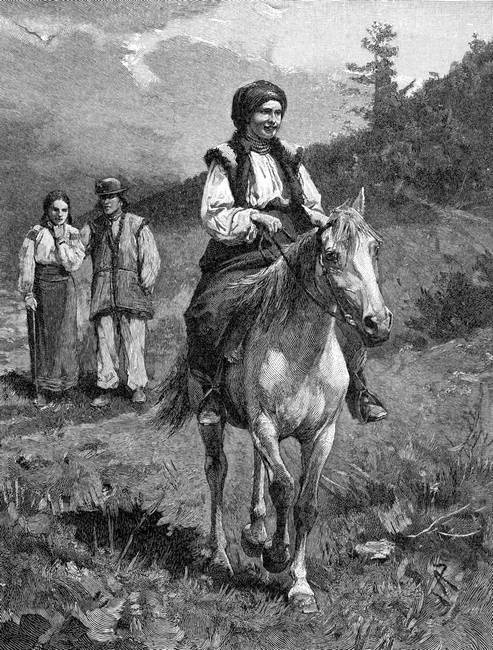

Гуцулка. Рисунок 1900 года. В конце XIX века во Львове-Лемберге, помимо прочих, появились и монумент основоположнику польской драматургии Александру Фредро, и памятник гетману и польскому королю Яну III Собескому [89], которому Габсбурги, напомним, обязаны решающим разгромом турок под Веной в 1683 году. Украинцам, напротив, долго не удавалось увековечить память своего национального кумира, Кобзаря; скромный бюст Тараса Шевченко в Лемберге смогли установить у здания Национального музея лишь к столетию поэта, в 1914 году. Москвофилы, со своей стороны, вынашивали проект памятника Александру Пушкину, однако в итоге скромную скульптуру поэта с книгой в руках установили не в столице провинции, а в далеком селе Заболотовцы. Город австрийской поры по понятным причинам украшали преимущественно бронзовые фигуры императорских наместников и генералов. Из верных престолу поляков монумента удостоился дослужившийся до должности министра иностранных дел Австро-Венгрии Агенор Голуховский-младший, хоть и сторонник полонизации края, но не радикал, а умеренный австрофил. Этот памятник бесследно сгинул в советское время. Позднеавстрийская эпоха оставила Львову в наследство любопытное социальное явление, характерное для поры первоначального накопления капитала в мелкобуржуазной городской среде, сохранявшей еще основы крестьянского быта и патриархального сознания. В тогдашних лембергских предместьях (Лычаково, Подзамчье) сформировалась субкультура батяров. Так называли молодых озорников, праздно проводивших время в дружеских застольях и бесцельных прогулках, любивших рискованные шутки, не брезговавших сомнительными затеями, уличным хулиганством и мелкими кражами. Название этим галицийским апашам дало венгерское слово betyar – “разбойник”, “авантюрист”. Батяры пользовались особым жаргоном, так называемым львовским балаком, в котором польские, украинские, немецкие, еврейские слова смешивались с криминальной лексикой. Батяр (естественно, наряду с жандармом и невинной девушкой из хорошей семьи) стал заметной фигурой фольклора габсбургской поры, а сегодня еще и главным персонажем городского праздника, в котором австро-венгерская эпоха предстает совсем уж добродушной картинкой из прошлого. Такие воспоминания об Австро-Венгрии, по всей вероятности, теперь приятны львовскому сердцу. Через скверик от бывшего костела бернардинцев – украшенное бюстом и портретами Франца Иосифа и членов его семейства кафе Локaль (одна из ячеек модной сети авторских ресторанов “!ФЕСТ”) в черно-желтых имперских цветах. В меню ресторана Amadeus, что прямо под боком Кафедрального собора, вареники с вишнями соседствуют с кайзер-омлетом. Настоящей выпечкой по-венски хвалятся кондитерская Веронiкa и кафе в самом старом в городе отеле “Жорж” (открыт в памятном для всей Европы 1812 году французом Жоржем Гофманом под названием Hôtel de Russie). Есть в двух шагах от смущенного высокой Волной национального возрождения поэта Шевченко даже “Венское кафе”, в котором, правда, нет ровным счетом ничего венского. Везде кормят вкусно, встречают доброжелательно, берут – по европейским меркам – совсем недорого. Но, положа руку на сердце, скажем: вареники во Львове все-таки побеждают кайзера. Если даже и успела сформироваться в Восточной Галиции австро-венгерская традиция, то частые смены политических режимов, каждый из которых начинал отсчет истории с нуля, не дала этой традиции уцелеть. Поэтому какой кофе варили в “Шотландском кафе” (Kawiarnia Szkocka), где собирались когда-то математики “львовской школы” и куда гимназистом, говорят, заглядывал Станислав Лем; какие штрудели выпекали в цукорне Юзефа Залевского, что размещалась за углом от главных городских купален Святой Анны; какой лимонад заказывали дамские угодники в кондитерской Вольфа на улице Карла Людвига – нам не узнать и не попробовать. На сувенирном рынке, раскинувшем палатки между зданием Драматического театра (построен в 1833 году графом Станиславом Скарбеком и в последние полвека, похоже, не ремонтировался) и церковью Преображения Господня, народные умельцы торгуют не только портативными украинскими трезубцами, деревянными свистульками и эмблемами Украинской повстанческой армии, но и кое-какой австро-венгерской символикой. В популярном музыкальном клубе Культ (заведение укрыто в подвале областной филармонии) в разномастной череде старых и новых героев-земляков красуются и портреты лембергских подданных австрийского императора – Юлиана Захаревича, Ивана Левинского, Ивана Франко, оперной певицы Саломеи Крушельницкой, изобретателя керосиновой лампы Игнатия Лукашевича. Есть на этой подземной доске почета и фото Влодзимежа (или, если угодно, Володимира) Хомицкого – оказывается, выступая в 1894 году в составе команды Sokol в матче против сборной Кракова, именно этот шестнадцатилетний семинарист забил первый гол в истории украинского (в Польше, правда, считают, что польского) футбола. В 2004 году на месте бывшего стадиона установили памятник 110-летию этого славного события: зоркий сокол держит в когтях футбольный мяч.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно