|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Австро-Венгрия. Судьба империи | Автор книги - Андрей Шарый , Ярослав Шимов

Cтраница 85

После австро-венгерского компромисса 1867 года Галиция получила в составе Цислейтании широкую автономию. Делопроизводство в провинции с той поры велось на польском языке, относительно свободно работали польские и русинские школы, театры, университеты (в Кракове и Лемберге). Служением императору при всем своем национальном патриотизме не брезговали польские дворяне – достаточно вспомнить двух Агеноров Голуховских или графа Казимира Бадени, выросшего на габсбургской службе до поста премьер-министра Цислейтании. Многие представители шляхетских фамилий подписали вовсе не мотивированное венской волей, а, судя по всему, искреннее обращение к Францу Иосифу, в котором значились и такие выспренние слова: “Близ Тебя, Сиятельнейший, стоим и стоять желаем”. Крупнейший краковский живописец второй половины XIX века, выразитель художественных идей национального романтизма Ян Матейко, создавший, помимо десятков патриотических полотен-эпопей, портретную галерею польских королей, считал за честь подарить Францу Иосифу свою работу или получить от императорского двора творческий заказ. В Хофбурге как своеобразный символ примирения с поляками расценили организованную осенью 1880 года с большой помпой “двойную” поездку императора в оба главных города королевства Галиция и Лодомерия. В этом путешествии Францу Иосифу, как вспоминали генералы свиты, Галиция устроила поистине верноподданнический прием. Габсбургских поляков и украинцев, при всех противоречиях между ними, питала одна надежда: на создание собственной национальной государственности – возможно, в форме монархии, не исключено, что под скипетром кого-то из Габсбургов. ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ ЛЕОПОЛЬД ФОН ЗАХЕР-МАЗОХ, эстет и извращенец

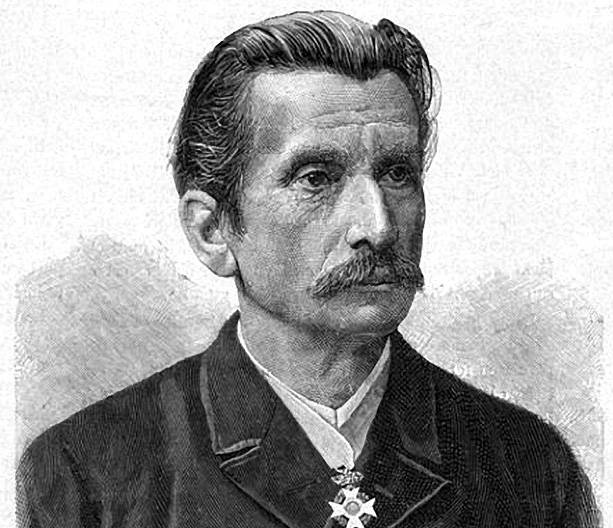

Родился в 1836 году во Львове в семье начальника полиции Леопольда Захера и дочери ректора университета Шарлотты фон Мазох. В возрасте 12 лет вместе с семьей переехал в Прагу. Университетское образование получил в Граце. По некоторым данным, в 1860-е годы преподавал историю в университете Лемберга, но затем выбрал карьеру литератора. Писал в основном на немецком языке. Действие многих произведений Захер-Мазоха происходит в Галиции. Автор романтических повестей и фольклорных новелл (“Одна галицийская история”, “Галицийские рассказы”, “Еврейские рассказы”, “Польские еврейские рассказы”), написанных в реалистической манере исторических любовных романов (“Дон Жуан из Коломыи”, “Идеалы нашего времени”, “Последний король мадьяр”). Отличался либеральными взглядами, выступал против антисемитизма. Произведения Захер-Мазоха по стилю и настроению сравнивали с прозой Ивана Тургенева, однако сделавший лембергского писателя знаменитым мотив творчества относится не к социальной, а к эротической области: это описания наслаждений от подчинения мужчины насилию со стороны женщин. Такие эмоции Захер-Мазох фиксировал, основываясь на собственном сексуальном опыте и фантазиях. Считается, что сюжет романа “Разведенная женщина” дала писателю история его отношений с баронессой Анной фон Коттвиц. Главная книга Захер-Мазоха – опубликованный в 1869 году роман “Венера в мехах”, фабулу которого составила непростая связь автора с баронессой Фанни фон Пистор. “Венера в мехах” вошла в задуманный Захер-Мазохом шеститомный цикл “Наследие Каина”; писатель успел создать только две, хотя и обширные, книги. В 1886 году психолог Рихард фон Крафт-Эбинг назвал сексуальную патологию – удовольствие от боли и подчинения – мазохизмом. В 1881 году дважды разведенный Захер-Мазох переехал в Лейпциг; в конце жизни он страдал душевным расстройством и несколько лет провел в психиатрической клинике. Скончался в Германии в 1891 году. Во Львове именем Мазоха названо популярное у туристов и местной золотой молодежи кафе. Рядом с входом красуется вполне похабная скульптура писателя. В последней трети позапрошлого века Львов-Лемберг переменился. Центральные улицы замостили, использовав в качестве брусчатки блоки из средневековых укреплений. От сшитой почти двухкилометровой каменной нитью Высокой и Низкой стен сложной системы крепостных башен – Кожемяк, Золотарей, Гончаров, Котляров, Сапожной, Пустой, Еврейской – сохранилась всего одна, Глиняная, да еще стоявшая отдельно, по внешнюю сторону земляного вала, Пороховая. Внутри прежнего крепостного каре, близ стен ратуши, появились четыре нарядных фонтана со статуями античных богов. Постепенно Лемберг обзавелся всем тем, без чего не мог обойтись уважающий себя габсбургский город: сословными и национальными казино, немецким и польским театрами (здание местной Оперы, как здесь считают, равное по красоте и шику не только венской, но и парижской, построено в 1900 году), линиями электрического трамвая, внушительного вида вокзалом, гостиницами и банками, торговыми пассажами и особняками состоятельных буржуа.

Улицы Гетманская и Карла Людвига. Фото 1905 года. К высочайшему визиту 1880 года, увы, не успели завершить строительство комплекса сейма королевства Галиции и Лодомерии. Задержка объяснялась тем, что в Вене в свое время постановили: спроектировать этот важный объект должен либо русин, либо поляк, поэтому в Хофбурге не утвердили даже проекта прославленного австрийского мастера Отто Вагнера. Нужный “национальный кадр” так и не нашелся; заказ в результате выполнил местный архитектор-немец Юлиан Гохбергер. Варшавский скульптор Теодор Рыгер, получивший в свое время образование в обеих столицах Австро-Венгрии, украсил фронтон здания сейма аллегорической группой “Покровительственный дух Галиции”. Центральная фигура (аллегория Галиции) в объединительном жесте простирает одну руку к русину (аллегория Днестра), а другую – к польке (аллегория Вислы), подчеркивая единство Восточной и Западной Галиции. В фойе парламента разместили бюсты польских королей и древнерусских князей, что подчеркивало уважение австро-венгерского начальства к прошлому покоренного края. Теперь в этом здании – главный львовский университет имени Ивана Франко.

Театр Скарбека. Открытка 1900 года. Большие кварталы во “франц-йозефинском” стиле во Львове принялись возводить ближе к концу XIX века, когда и до дальнего имперского востока докатилась европейская строительная лихорадка. Видную роль в изменении городского облика сыграли два архитектора: поляк армянского происхождения Юлиан Захаревич и украинец наполовину немецкой крови Иван Левинский. Захаревич, первый ректор Политехнической школы (ныне университет “Львовская политехника”), спроектировал, отреставрировал и построил в Галиции несколько десятков объектов, которые и сейчас по праву числятся среди самых элегантных, за что получил от благодарных соотечественников своеобразное “приложение” к фамилии – Lwigród (по-польски буквально “Лев-город”, то есть собственно Львов). Захаревича-Львигруда принято считать основателем львовской архитектурной школы, главный вклад которой в развитие модерна, насколько можно судить, заключается в творческом использовании традиций местного народного зодчества (так называемая карпатская эстетика). Иван Левинский, хотя и сам много проектировал в том же стиле, вошел в историю прежде всего как организатор производства. Он основал крупную даже по европейским меркам того времени проектную мастерскую и наладил в городе массовое строительство, используя передовые промышленные методы и новомодные материалы вроде железобетонных конструкций. В 1894 году компания Левинского получила исключительное право на поставку облицовочного кирпича для правительственных зданий Австро-Венгрии.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно