|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Австро-Венгрия. Судьба империи | Автор книги - Андрей Шарый , Ярослав Шимов

Cтраница 15

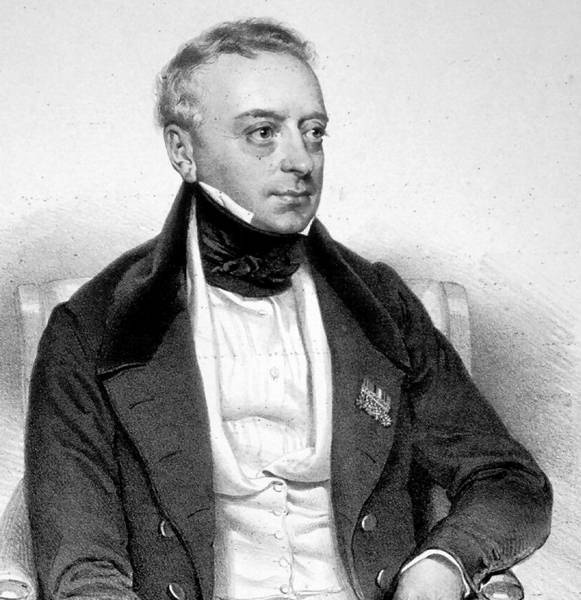

ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ РОТШИЛЬДЫ, богатеи

Фамилия Rothschild (от немецкого “красный щит”), как гласит семейное предание, происходит от эмблемы меняльной конторы во Франкфурте, владельцем которой был еврей Амшель Мозес Бауэр. Его сын Мейер Амшель, открывший в 1760-е годы антикварную лавку, и считается основателем знаменитой династии предпринимателей. Пятерых детей Ротшильда, отправленных отцом для развития семейного банковского дела в разные страны Европы, называли “пятью пальцами одной руки”. После смерти Ротшильда-старшего совокупный фамильный капитал вдвое превышал активы Французского банка. Третий из братьев Ротшильдов, Соломон Мейер (1774–1855, на иллюстрации), поселился в Вене и в 1820 году учредил банк S. M. von Rothschild, ставший одним из главных финансистов дома Габсбургов и многих австрийских государственных проектов (в том числе первой в империи железной дороги). В 1822 году Ротшильды получили баронские титулы, в 1855-м основали ставший впоследствии крупнейшим в Австро-Венгрии банк Creditanstalt. Состояние венской ветви семейства приумножили сын Соломона Ансельм (1803–1874) и внук Альберт (1844–1911). Альберт фон Ротшильд в 1877 году стал первым иудеем, удостоенным придворных привилегий. К тому времени семья Ротшильдов владела обширными землями, предприятиями в разных краях страны, несколькими замками в Австрии и Богемии, а также дворцами в Вене с уникальными художественными собраниями. Альберт фон Ротшильд вел активную благотворительную деятельность, в том числе финансировал работу венской обсерватории. Дело Ротшильдов пережило падение Габсбургской империи, но после аншлюса Австрии банкиры за бесценок продали свой бизнес в обмен на разрешение уехать из страны. Процесс возвращения Ротшильдам части имущества и художественных ценностей затянулся на десятилетия. Последний австрийский Ротшильд умер бездетным в 1980 году. Тем не менее, нравилось это императору или нет, стены зданий в его столице отныне переставали быть “вешалками” и “подставками” для декоративных элементов – они превратились в функциональные плоскости, они подчеркивали “направление”, как учил Вагнер. На переломе веков “плоскостные” дома заполнили последние пустоты вдоль кольца бульваров в квартале Штубен, сформировали деловую улицу Винцайле. В Вене торжествовал рационализм, главенствовала функция. Проектировали быстро и без пафоса, технично, технологично, прагматично; строили из монолитного железобетона – универсального несгораемого материала. Труд и отдых больше не скрывались за барочными или ренессансными фасадами. Первые этажи, где помещались магазины, конторы, приемные покои, были опоясаны декорациями из железа и стекла. Каменные гирлянды, вазоны, скульптуры (если они были) вознеслись под крыши. Архитектура Вагнера отделила человека работающего от человека праздного; первого занимало Дело, а второго градостроитель наделил капризным художественным вкусом. Для старой Австрии было характерно отождествление многих явлений не со страной, народом, нацией, а со столицей государства. Эта формула, наверное, уникальна: не “австрийская”, а “венская” кухня; не “австрийская”, а “венская” опера; не “австрийский”, а “венский” модерн, и далее – от венского кофе до венского вальса, от венской школы психоанализа до венского стула. Сравните название литературного кружка “Молодая Вена” с возникшими в то же время, на переломе XIX и XX веков, в других странах Европы художественными группами – “Молодая Франция”, “Молодая Польша”, “Молодая Бельгия”. Дунайская монархия оказалась столь пестрой, что слишком трудно свести ее к общему культурному знаменателю. Зато Вена представляла собой целостное, компактное духовное пространство. Для множества подданных Габсбургов этот город воплощал в себе государственные традиции и сам смысл австро-венгерского существования. Именно в Вену подтягивались честолюбивые чиновники, юристы, литераторы, врачи, офицеры из Праги и Аграма (Загреба), Лемберга (Львова) и Триеста, Кракова и Лайбаха (Любляны). Здесь формировался особый уклад, сочетавший в себе ценности соседних национальных культур. “В том и состоял истинный гений этого города, чтобы гармонично соединять контрасты в Новое и Своеобразное, в австрийское, в венское”, – заметил Стефан Цвейг. Это-то “венское” в заметной мере заменило собой “национальное”. Историк Карл Воцелка писал: “Вся история Вены и вся история Австрии проходят через габсбургский миф. Основные компоненты этого мифа – отсутствие национальной замкнутости и даже чрезвычайная открытость австрийского общества, приверженность бюрократии и гедонизм”. Габсбургская мифология развилась и укрепилась благодаря согласию народов, согласию “верхов” и “низов”. По задумке Франца Иосифа, каждый район Вены должен был стать посвящением одному из народов Австро-Венгрии. Из этой затеи мало что получилось, однако во втором городском районе, Леопольдштадте (где некогда располагалось еврейское гетто), успели построить копию венецианского дворца Ca’ d’Oro. Итальянским подданным монархии это палаццо должно было напомнить о солнечной родине, процветание которой зависело от мудрости Габсбургов. Вскоре Австро-Венгрия потеряла Венецию, и венское палаццо из символа единства стало знаком потери. Теперь только кафе “Дворец дожей” напоминает о первоначальном идеологическом назначении этого здания. Немецкоязычные интеллектуалы, те из них, для кого годы молодости пришлись на последние габсбургские десятилетия, вспоминали Вену как город особого австрийского менталитета, “нервного до кончиков пальцев”, менталитета людей “с тонким нёбом, но без кулаков” (Герман Бар). “Габсбургская империя переживала внутренний распад, как и вся Европа, только этот распад оказался двойным: по вертикали – в том, что касается национальностей; по горизонтали – в том, что касается классового и социального расслоения”, – с горечью констатировал современник. Для западной культуры конца XIX столетия вообще-то характерны такие настроения упадничества. Однако и Цвейг, и Йозеф Рот, и Музиль убеждали читателей: для Вены такие настроения были характерны вдвойне. Возможно, речь в данном случае идет о рассуждениях ex post – ведь все перечисленные и многие другие авторы вспоминали об Австро-Венгрии, когда ее уже не было, из тревожной и опасной середины ХХ века. 1918 год, разделивший их жизни, был историей, а история обладает коварным свойством самооправдания: если что-то случилось, значит, и должно было случиться. БЕРТА ФОН ЗУТТНЕР, нобелевский лауреат

Родилась в 1843 году в Праге в немецкой семье фельдмаршала Франца Йозефа Кински, скончавшегося до рождения дочери. Получила классическое образование. Несколько недель работала в Париже секретарем Альфреда Нобеля, с которым сохранила многолетние дружеские отношения. В 1873 году стесненное финансовое положение заставило Берту фон Кински наняться гувернанткой в дом венского промышленника барона фон Зуттнера. В 1876 году она вышла замуж за младшего сына барона, Артура. Поскольку родители жениха не дали согласия на брак, молодые вынуждены были покинуть Вену. Воспользовавшись приглашением подруги Берты, грузинской княжны Екатерины Дадиани, фон Зуттнеры на десять лет обосновались в Тифлисе. Вместе с мужем в годы Русско-турецкой войны Берта занималась журналистикой, работала санитаркой в госпитале, выступала против пропаганды милитаризма. Опубликовала четыре сентиментальных романа, сочиняла пьесы и эссе. Вместе с мужем перевела на немецкий язык эпос Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”. В 1886 году чета Зуттнер переехала в Париж, а еще через два года, после примирения с семьей мужа, вернулась в Вену. Вскоре Берта фон Зуттнер опубликовала вызвавший громкий международный резонанс антивоенный роман “Долой оружие!”. В 1891 году баронесса основала Австрийское общество мира – первую пацифистскую организацию в Австро-Венгрии. Вела активную международную общественную деятельность, организовывала конференции пацифистов, редактировала антивоенный журнал. В 1905 году стала первой в истории женщиной – лауреатом Нобелевской премии мира. Скончалась в Вене за полтора месяца до начала Первой мировой войны. Профиль баронессы фон Зуттнер выбит на австрийских монетах номиналом в два евро.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно