|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История византийских войн | Автор книги - Джон Хэлдон

Cтраница 58

Медленное увеличение значения конницы начиная с 250 г. н. э. отражает изменения в вооружении и тактике главных врагов Рима, особенно на Востоке. Массированное использование тяжелой кавалерии персами имело существенное воздействие на римскую военную систему, особенно в свете тяжелых поражений от империи Сасанидов в то время. Тяжеловооруженная конница теперь развертывалась в боевых порядках главных сил, чтобы увеличить их мощь и действовать как противовес таким же вражеским единицам. Но в этом, очень дорогом, виде вооруженных сил постоянно ощущалась нехватка, и римской пехоте частенько приходилось, полагаясь на хорошую выучку и умелое командование, самостоятельно отбиваться от грозных персидских латников. Спаянная железной дисциплиной и испытанная в боях пехота оставалась хребтом армии. Но именно дисциплина с годами вызывала все больше беспокойства: скудное жалованье и трудности службы стали причиной солдатских мятежей во времена Юстиниана и его непосредственных преемников. В желании поднять дисциплину и боевой дух командующие, по свидетельствам источников, вынуждены были прибегать к суровым мерам. Велизарий не раз выражал недовольство моральным духом своих войск, а в ходе сражения при Даре в 530 г. не только он, но и персидский командующий Фируз отмечал необычное отсутствие порядка в римском лагере. Может быть, именно поэтому с начала VI столетия акценты начали смещаться в пользу кавалерии. Все же во многих сражениях, о которых сообщают современники вроде Прокопия и Агафия, пехота продолжала играть ключевую роль. При Тадине/Бусте Галлорум (см. ниже) в 551–552 гг. она составляла центр боевого порядка, и спаянность ее рядов подчеркивает Прокопий. Особенных похвал удостоились византийские пехотинцы в следующем году при Монсе Лактариусе и при Казилине. Сам Агафий восхищается классическим взаимодействием войск в ходе этого сражения, когда в центре расположения, в передних рядах встали наиболее тяжеловооруженные пехотинцы. Подобное описание относится и к более поздней битве в другом месте — в ходе восточных войн 556–557 гг., когда отряды тяжелой ромейской пехоты двинулись в наступление со связанными щитами, чтобы протаранить центр неприятеля. С появлением новых врагов, особенно кочевников из степей Центральной Азии, византийская тактика снова модернизируется. Чтобы успешно сражаться с этими прирожденными стрелками из лука, римляне нуждались в солдатах, обладающих такими же навыками. Частично задача решалась вербовкой наемников или привлечением союзников из этих народов наряду с обучением собственных солдат. Описывая кампании Велизария, Прокопий упоминает наличие в византийской армии лучников, и хотя их было относительно немного, их роль в сражениях, описанных Прокопием и Агафием, нельзя переоценить. Ромейская стрельба из лука, по мнению Прокопия, была более эффективной, чем персидская, хотя нет сомнения, что массированная персидская стрельба из лука всегда оставалась для византийцев главной тактической проблемой. В самой природе войны середины и конца VI столетия акцент ставился на самостоятельные действия конницы. В это время империя постоянно формирует новые кавалерийские части. В итальянских и северо-африканских кампаниях пехоте по-прежнему доводилось играть ключевую роль, но ведение партизанской войны более подходило для стремительной конницы. Все чаще пехота уступает кавалерии центр боевых порядков для нанесения главного удара. Случалось, что всадники атаковали при минимальной или вообще без поддержки пехоты, которая оставалась в резерве или образовывала для них укрепленный лагерь на случай отступления. Значение независимо действующей конницы становится особенно очевидным в свете ряда побед, одержанных полководцем Приском на Дунае в 600-х гг., и в кампаниях императора Ираклия против персов в 622–626 гг. В VI и начале VII в. византийская пехота отличилась в войнах с персами, имевшими собственные, весьма многочисленные, хотя и не столь хорошо обученные пешие силы, и на Балканах, где играла главную роль. Только пехотные части могли нести гарнизонную службу в крепостях и на заставах, а в лесистом и холмистом ландшафте Балкан пехотинцы были просто необходимы, особенно в борьбе против славянских племен, которые неоднократно крупными силами форсировали Дунай. Общая же тенденция начала VII столетия заключается в том, что пехота становится все более и более пассивной, ограничиваясь ролью резерва или охраны укрепленного лагеря для собственной конницы, если ее атака не удалась. ТАКТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ Организация тактических структур византийской армии с середины VI столетия несколько видоизменяется. Легионы и вспомогательные силы продолжают существовать, разделенные на алы в кавалерии и когорты в пехоте, номинально по 500 и 1000 солдат соответственно; хотя во времена Константина I появляются новые единицы пехоты, названные ауксилиями и часто заменяющими когорты. Легионы по 1000–1500 человек формировались в течение II и III вв., и это количество сохранилось применительно к легионам IV в. Кроме них были единицы, названные вексиллами, состоящие из различных подразделений, формирование которых относится приблизительно к 150–250 гг. н. э. Созданные на временной основе, они постепенно были превращены в регулярные части, а само название перешло в IV столетии к большинству вновь сформированных частей конницы. Перешедшие в VI столетие тактические единицы назывались к тому времени общим словом нумерус (греческий эквивалент — аритмус, или тагма), просто означая подразделение солдат. Существовали важные различия между частями, состоящими из федератов и наемников. Последние состояли из жителей союзнических государств, завербованных на ромейской территории, представляя к VI столетию своего рода иностранный легион. Федераты были местными жителями, ромеями или иностранцами, и хотя первоначально их распределяли по подразделениям, к концу VI столетия они были собраны вместе и составили отборные войска. В царствование Юстиниана своими боевыми качествами они намного превосходили наемников. Каждый командир имел, кроме того, свою личную стражу, известную как буцеларии, которой платил из собственного кармана. Некоторые полководцы содержали весьма существенные силы личной стражи, так, буцеларии Велизария насчитывали более 1000 человек. К концу VI в. их включили в состав регулярных войск, находящихся на государственном жаловании.

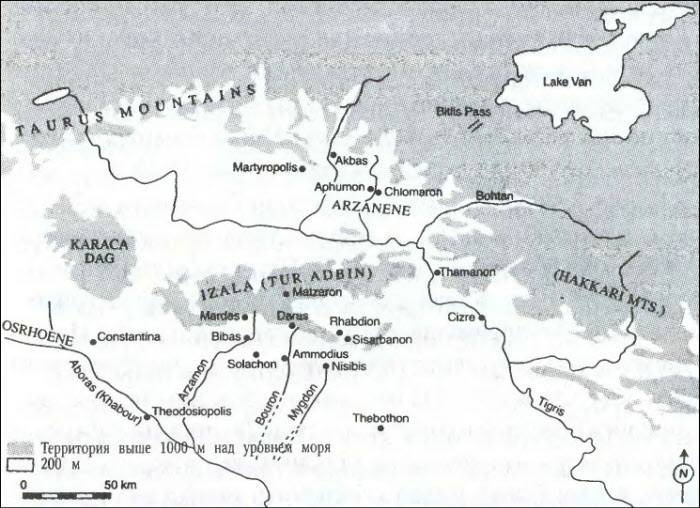

Карта 5. Восточная граница Северного Ирака и Месопотамии в VI столетии СРАЖЕНИЕ ПРИ ДАРЕ Сражение при Даре в 530 г. стало одной из первых побед молодого Велизария, одного из самых талантливых полководцев Юстиниана, успешно командовавшего вторжением в Северную Африку и завоеванием королевства вандалов, так же как и начальной стадией отвоевания Италии от готов. Дара (современный турецкий город Огуз) была крепостью, построенной императором Анастасием I в 505–507 гг., и служила военной базой на римско-персидской границе. В 540 г. туда был назначен магистр милитум и оставался там до 573 г., когда город был взят персами. Отбитая в 591 г., Дара снова перешла к персам в 604 г., была возвращена в результате Большой Персидской войны в 628 г. и попала к арабам в 639 г. Крепость была расположена на дороге от Низибии к Мардесу, приблизительно в 15 милях к северо-западу от Низибии, у истока пересыхающей речки, которая зимой течет на юг, впадая в реку Кабур. Ландшафт региона уныл и бесплоден, это главным образом холмистая равнина, рассеченная руслами нескольких мелких пересыхающих рек и отдельными горными хребтами. Стратегическое значение Дары было очень велико. Она блокировала главный путь в римскую Месопотамию, прикрывая с севера Сирию, а с юго-востока — Малую Азию.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно