|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История византийских войн | Автор книги - Джон Хэлдон

Cтраница 57

Средневековые источники упоминают различные типы и стандарты дорог: широкие магистрали, узкие дороги или пути, мощеные и немощеные дороги, подходящие или неподходящие для фургонов или колесных транспортных средств. Дороги стратегического значения обслуживались более регулярно и лучше других, все же с конца VI в. только некоторые ключевые коммуникации поддерживались на высоком уровне в значительной степени благодаря повинностям, наложенным на местное население. Транспортная система Анатолии, с ее военными лагерями имперского и фемного значения, расположенными в стратегически важных пунктах, оставалась в середине VII столетия все еще достаточно эффективной. Военные лагеря, подобные анатолийским, на Балканах известны только с начала XII в. Обслуживание военных дорог там осуществлялось от случая к случаю, и некоторые свидетельства указывают, что многие пути были не шире, чем для прохода лишь вьючных животных, а дороги с твердым покрытием имелись только около городов и крепостей. Транспортировка грузов водным путем была намного быстрее и, конечно, намного дешевле. Дальние перевозки насыпного груза, например зерна, были вообще нерентабельны. Стоимость корма для волов, плата погонщикам и сопровождающим, местные сборы и пошлины, вместе с чрезвычайно медленным движением телег, многократно умножали цену товаров, делая их практически недоступными. Хотя оптовые транспортировки на длинные расстояния иногда действительно случались, это были либо государственные грузы, либо поставки для очень богатых частных лиц. Рентабельность отправки по всему миру большого количества товаров на одном судне с маленькой командой на борту давала огромное преимущество мореходам. ВОЙНЫ ЮСТИНИАНА

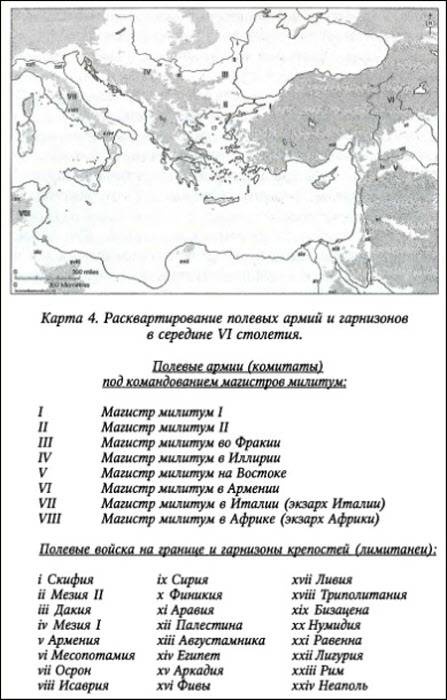

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ В начале царствования Юстиниана в 527 г. войска Восточной Римской империи были сведены в пять полевых армий и большое количество территориальных подразделений, расквартированных вдоль государственной границы. Полевые армии назывались комитатами с магистром милитум во главе. Эти пять армий прикрывали империю с Востока, охватывая огромную территорию, включавшую Армянский, Месопотамский и Персидский фронты, так же как и Египетский фронт, растянутый в пустыне. Фракию и Иллирию прикрывали два отдельных корпуса, на которые возлагалась также защита Константинополя. В дни войны эти войска переходили под личное командование императора. Ко времени Юстиниана традиции личного командования несколько ослабли и были восстановлены в полной мере в ходе Персидской войны (622–629). Части, расположенные вдоль границы, и постоянные гарнизоны крепостей, составлявшие общий резерв, назывались лимитанеи, сформированные на базе легионов римского образца и подкрепленные вспомогательными силами, с приданной им регулярной и иррегулярной кавалерией. Военные реформы Юстиниана включали учреждение армейского командования в Африке и Италии (после их отвоевания) и формирования армии в Армении из находившихся там полевых войск. К концу его царствования насчитывалось двадцать пять территориальных формирований вдоль границ и в тылу, выполнявших как армейские, так и полицейские функции от рубежей Скифского государства на северо-западе Балкан, через Ближний Восток и Египет, до Мавритании в Северо-Западной Африке. Реальные различия между полевыми и гарнизонными войсками порой не слишком ощущались, главным образом из-за взаимного переподчинения, а также потому, что многие полевые части более или менее постоянно располагались вокруг крепостей и укрепленных городов. Юстиниан создал очень важную стратегическую единицу, известную как квесторская армия, которая была подобна полевой армии, но чей командующий имел права наместника. Под командованием квестора находились не только все войска на Дунайском театре (у границ Скифского государства и Мезии), но и в Карии (в Малой Азии) и на островах Эгейского моря. Цель состояла в том, чтобы по мере надобности перебрасывать войска морским путем с Дуная в Эгейские внутренние районы, освободив, таким образом, местное население от обременительного солдатского постоя. В дополнение к собственным войскам империя содержала значительные союзнические силы: арабские кланы и племена были существенным стратегическим ресурсом империи на Востоке и получали регулярную помощь продовольствием, наличными деньгами, амуницией и вооружением, с предоставлением шейхам имперских титулов и званий. Императоры имели также собственную гвардию, расквартированную вблизи дворца или в различных районах Константинополя. Наиболее привилегированной частью была Палатинская гвардия, состоявшая из семи полков, по 500 тяжелых кавалеристов в каждом. Традиционно рекрутируемое преимущественно из германцев, это элитное соединение превратилось к середине V в. в чисто парадную единицу. Вместо него император Лев I (457–474) создал намного меньшую числом отборную личную стражу всего из 300 человек. Хотя в течение VI столетия она принимали участие в боях, уже в VII в. она, как и Палатинская гвардия, приобретает чисто декоративное значение. Имперские военно-морские силы были относительно невелики — несколько маленьких флотилий на Дунае, средиземноморский флот с базой в Равенне и отдельная эскадра в Константинополе. Стратегия защиты империи основывалась на войсках первой линии, состоявших из полевых армий, расположенных вдоль границы и опиравшихся на форты и крепости с прилегающими к ним укреплениями. Вторая линия состояла из резервных частей и гарнизонов городов и крепостей внутри страны. К концу царствования Юстиниана различия между резервными и полевыми войсками по отмеченным выше причинам сужаются, и в 560-е и 570-е гг. гарнизоны крепостей сражаются плечом к плечу рядом с полевыми частями, зачастую входя в их состав. Византийская армия периода поздней империи была весьма дорогой и очень неоднородной по качеству силой, поглощавшей большую часть годового бюджета государства в виде наличных платежей и поставок оборудования и снаряжения, необходимого для ведения боевых действий.

ТАКТИКА До начала IV в. римские войска состояли преимущественно из пехоты. Тактика основывалась на действиях тяжелой пехоты, составлявшей основу боевого порядка, со вспомогательными силами — легковооруженными отрядами пращников, лучников и метателей дротиков. Конница, используемая в основном для ведения разведки, оставалась на вторых ролях охраны флангов и тылов или преследования разбитого и бегущего неприятеля. Конец IV, и особенно V столетие, ознаменовалось увеличением значения кавалерии, хотя оно еще не стало доминирующим, и соотношение конницы к пехоте приблизительно определялось как 1:3, по крайней мере, до конца VI столетия. Тяжелая кавалерия (катафрактарии и клибанарии) составляла приблизительно 15 % конницы полевых армий. В течение III–V столетий римская тяжелая пехота постепенно переходила на более легкое и удобное вооружение и снаряжение. Латы и массивные шлемы уступали место кольчугам со стальными накладками. Это отразилось на обучении пехоты и тактике ведения боев, переместив акцент с индивидуальных действий хорошо обученного воина, что было характерно для I–II вв., на его действия в составе тактической единицы. Был принят на вооружение длинный германский меч (спата) вместо короткого обоюдоострого римского меча (гладиуса). Тактическая единица пехоты получила разнообразное оружие. Главным отличием византийских армий того времени оставалась строгая дисциплина и умение воинов маневрировать на поле битвы в составе своих подразделений. Все перечисленные факторы, вместе с приданием солдатам передних шеренг длинных копий, дали римлянам длительное преимущество в битвах с варварами на европейском и балканском театрах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно