|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 61

Археологические исследования показали, что Змиевы валы были крепкими, долговечными сооружениями. Утрамбованная земляная насыпь по всей ее длине была усилена с наружных сторон горизонтальными рядами бревен, покоящихся на крестообразных опорах; изнутри дополнительную прочность валам придавали встроенные в них бревенчатые клети. Но, судя по всему, в замысел древнерусских строителей не входило использовать Змиевы валы непосредственно в военных целях, как постоянно охраняемое оборонительное укрепление на пути движения печенегов в глубь Русской земли. Возможно, на некоторых их участках и стояли сторожевые заставы, однако мы не располагаем свидетельствами того, что древнерусская оборонительная стратегия когда-либо была рассчитана на сдерживание неприятеля на самой линии валов. В X в. подобное намерение было заранее обречено на неудачу, ибо печенежская конница, имевшая преимущество в быстроте передвижения перед пешей русской ратью, легко могла отойти на несколько переходов и преодолеть вал в другом, незащищенном месте. Но даже и в более поздние времена, когда в составе русского войска появились многочисленные конные дружины, письменные источники не упоминают ни об одной схватке на валах. По летописным известиям, относящимся к XI—XII вв., если русскому войску случалось встретить врага поблизости от валов, оно занимало позицию между валами, примыкая к ним обоими крыльями своих боевых порядков; правда, сделать это можно было только в двух местах — возле устья Стугны под Треполем (см. статью под 1093 г.) и у Переяславля (статья под 1149 г.), где промежутки между линиями валов были достаточно узкими. При таком построении войска валы выполняли роль флангового прикрытия от обходных маневров степной конницы. Главное же военное назначение Змиевых валов, которые в сочетании с руслами рек образовывали сложную систему лабиринтов и полностью замкнутых пространств, состояло, по-видимому, в том, чтобы устранить внезапность печенежских набегов [141], максимально замедлить продвижение кочевых орд к Киеву, а также затруднить им отход в степь. И тут основное препятствие степнякам создавали даже не столько сами валы, которые не были особенно высоки — в среднем не выше четырех метров, — сколько вырытые перед ними рвы двенадцатиметровой ширины (вынутую изо рва землю и использовали для насыпей). За то время, пока печенеги преодолевали рукотворные и естественные преграды, население пограничных областей успевало «исполчиться» и организовать отпор вторжению. Центрами сопротивления становились крупные и мелкие военные поселения, во множестве рассыпанные вдоль Змиевых валов. Археологи обнаружили здесь около 40 древнерусских городов и крепостей, построенных в домонгольское время; не менее двух десятков из них, в том числе и те, названия которых впервые упоминаются только в летописных сообщениях XII в., имеют культурный слой конца X — начала XI в. Так что Повесть временных лет совершенно права, связывая массовое градостроительство на южных оборонительных рубежах с именем Владимира: «И рече Володимер: «Се не добро, еже мало город около Кыева». И нача ставити городы по Десне и по Востри [реке Остру] и по Трубежеве [Трубежу] и по Суле и по Стугне».

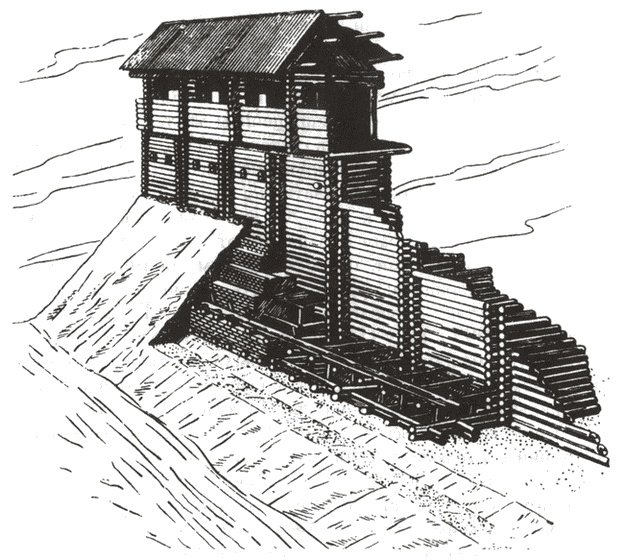

Крепостная стена Белгорода. Конец X в. Реконструкция В большинстве своем это были просто огороженные поселки площадью в 4—7 гектаров, годные лишь на то, чтобы пересидеть в них несколько дней осады в ожидании подхода основных сил. Но на каждой линии Змиевых валов, в стратегически важных местах, были воздвигнуты и более мощные крепости, державшие на себе всю линию обороны, а также служившие местом сбора княжеской дружины и ополчения, посылаемых из Киева для отражения набега или для похода в степь. На внешнем рубеже к таковым относились крепость-гавань в устье Сулы [142] с красноречивым названием Воинь и городище Корсунь на реке Рось. По линии Трубеж—Стугна стояли три твердыни — Переяславль, Треполь, Василев. Ближайшие подступы к Киеву прикрывал Белгород — любимое, по словам летописца, детище Владимира, огромный город-лагерь, чьи восьмиметровые, увенчанные частоколом валы обнимали площадь в десятки гектаров. Не исключено, что для возведения некоторых крепостей Владимир привлек военных инженеров и строителей из Византии. На это указывают как отдельные элементы византийской фортификационной техники, использованные при строительстве городских укреплений [143], так и греческие названия многих южнорусских городищ [144]. Богатыри князя Владимира — реальность или миф?

Для несения пограничной службы Владимир привлек охочих людей из северных лесов (вероятно, посулив им различные льготы), которыми и заселил окраинные города: «И нача нарубати [набирать] муже лучьшие от словен, и от кривич, и от чюди, и от вятич, и от сих насели грады». С учетом археологических данных о количестве и размерах южнорусских городищ конца X — начала XI в. речь может идти примерно о двух-трех тысячах славяно-финских воинов, прикрывших своей грудью границу со степью, — цифра по демографическим меркам того времени совсем не малая. Принято считать, что их нелегкий ратный труд получил эпическое воплощение в героических образах богатырей, стороживших Русскую землю от степных ворогов: Ай да не близко от города, не далёко ж не,

Не далёко от Киева за двенадцать верст,

Там и жили на заставе богатыре.

Караулили, хранили стольнёй Киев да град и т. д.

Почитаемое за аксиому, мнение это, однако, не подтверждается источниками — ни летописными, ни фольклорными. Воспетое в былинах богатырство, как историческое явление, принадлежит другой, более поздней эпохе [145]. Памятникам, близким ко времени Владимира, оно совершенно неизвестно. Так, в Повесть временных лет, под видом реальных исторических событий, оказались включены два образчика народного эпоса, посвященные борьбе с печенегами и сложившиеся не позднее середины XI в. Это сказания о юноше, победившем печенежского силача (помещено под 992 г.), и о белгородском киселе (под 997 г.).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно