|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 60

Вследствие неуклонного стремления Владимира к церковно-государственной самостоятельности отношение византийского правительства к крещеной Руси в целом продолжало оставаться настороженным. Составленный в 991—995 гг. византийский военный трактат De castrametatione («Об устройстве лагеря») рекомендует василевсу наладить военную разведку на территории Болгарии и еще ряда придунайских и припонтийских стран — «так, чтобы не оставался скрытым от нас никакой их замысел». Далее автор поясняет, что «не только относительно болгар надлежит иметь таких соглядатаев доместику и пограничным стратегам, но и относительно остальных народов, как то: печенеги, турки [венгры] и росы, чтобы нам ведомы были все их замыслы». Отсюда видно, что русский шурин Василия II не пользовался безусловным доверием в Константинополе. Смерть Анны, случившаяся согласно Повести временных лет в 1011 г. [137], могла способствовать дальнейшему охлаждению русско-византийских отношений (в это время, наверное, и последовал выпуск «антивизантийских» сребреников II—IV типов). Некоторые историки в связи с этим пишут даже о резкой переориентации Владимира на контакты с европейскими странами — Германией и Польшей . Но все-таки серьезных трений между Византией и Русской землей, по всей вероятности, не возникало. Политическая конфронтация с империей могла невыгодно отразиться на русской торговле с Константинополем, которая по-прежнему оставалась важной частью экономической деятельности княжего двора и городского купечества Русской земли. Сознавая это, Владимир умело использовал религиозный фактор в торговых отношениях с греками, ставшими отныне одноверцами с русами. Как явствует из одного сообщения Скилицы, прежние русско-византийские договоры были пересмотрены в сторону расширения привилегий для крещеных русских «гостей» в Византии — теперь они могли вести свои дела в Константинополе круглый год, тогда как раньше русы-язычники должны были в обязательном порядке покидать столицу империи до наступления зимы . В свою очередь Василий II хорошо понимал, что в долгосрочной перспективе отдельные уступки и потери в отношениях с киевским князем многократно искупаются стратегической выгодой от союза с ним. Оттолкнув от себя Владимира как непокорного вассала, вступив с ним в затяжной конфликт, император только бы усилил международную изоляцию Византии, и без того охваченной со всех сторон раскаленной дугой внешних угроз, исходящих от западноевропейских государств, кочевых народов Северного Причерноморья, славянских держав Балканского полуострова и мусульманского мира. Однажды сделав ставку на русскую военную помощь, Василий II остался верен этой политической линии и после подавления восстаний обоих Вард. М.В. Левченко совершенно прав, говоря, что политические и военные успехи знаменитого Болгаробойцы [138]были бы невозможны без русского военного корпуса , который недаром же постоянно находился в составе византийской армии в продолжение всей второй половины царствования Василия II (до 1025 г.). Тот же военный трактат De castrametatione свидетельствует, что русы были частью гвардейской элиты и в походах всегда состояли при особе императора. Сражаясь обыкновенно пешими, они лишь иногда, для быстроты передвижения, садились на коней. Их послужной список, — конечно, далеко не полный, — по сохранившимся сведениям выглядит так. В 999 г. русы сражаются вместе с византийскими войсками против арабов в Северной Сирии. В следующем году они помогают присоединить к империи ряд закавказских областей. В 1009 или 1010 г. — действуют в Южной Италии, под городом Бари [139] и в Апулии. В 1016 г. Василий II использует их против болгар, причем после битвы при Пелагонии, где его армия захватывает множество пленников, отмечает решающий вклад русов в победу тем, что отдает им третью часть добычи — столько же, сколько уделяется всей остальной армии (еще треть отходит самому императору). В 1019 г. русы наголову громят норманнских рыцарей в битве при Каннах, спасая Византию от чувствительных территориальных потерь в Италии. В 1022 г. они отличаются в битве с грузинами при Шегфе (около Эрзерума). Наконец, в последний год своего правления Василий II вновь бросает их на защиту имперских владений в Италии — в Апулию. Понятно, что, будучи столь многим обязан русской силе, византийский император в дипломатических сношениях с Владимиром вряд ли настаивал усиленным образом на своей политической юрисдикции, пускай и формальной, над Русской землей. Строительство Змиевых валов. Пограничные города

Несмотря на качественные изменения в русско-византийских связях, реальное содержание внешнеполитической деятельности Владимира на южных рубежах Русской земли с начала 90-х гг. X в. определялось все же не ими, а изнурительной борьбой со степью, которую, наряду с крещением Руси, можно назвать главным делом его жизни и наиболее выдающимся государственным подвигом.

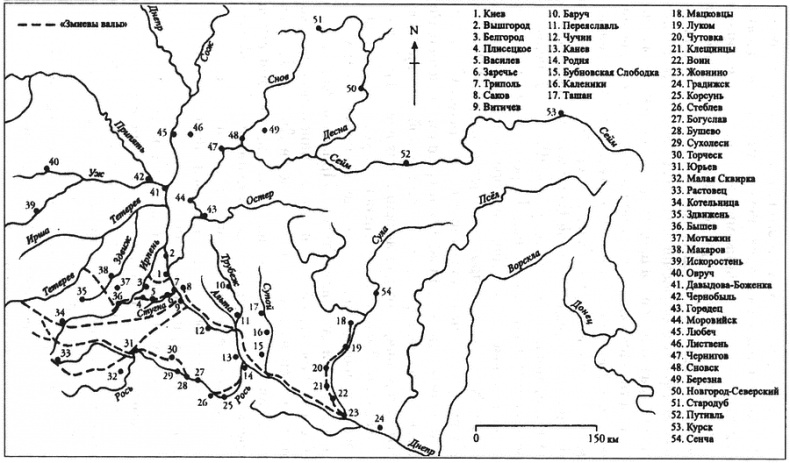

Змиевы валы Степное пространство Северного Причерноморья по обе стороны Днепра принадлежало тогда печенегам. Многие десятилетия соседства с этими кочевниками, постоянно тревожившими русское пограничье, вынудили русских князей приступить к возведению так называемых Змиевых валов [140] — самых грандиозных военно-инженерных сооружений Средневековья. Строительство их началось гораздо раньше и продолжалось на некоторых участках еще столетие спустя, но, согласно последним исследованиям, основная часть работ была выполнена именно в годы княжения Владимира . Со слов Бруно Кверфуртского о «крепчайшей и длиннейшей ограде», воздвигнутой Владимиром по всей степной границе Руси, можно заключить, что к 1008 г. Змиевы валы приобрели вполне законченный вид. Перерезав вдоль и поперек весь среднеднепровский бассейн, они образовали три барьера на подступах к Киеву общей протяженностью около 500 километров. Их внешняя линия, пролегавшая по берегам Сулы, левобережной долине Днепра, нижнему и среднему течению Роси, практически совпадала с тогдашней природной границей леса и степи. Вторая линия, берущая начало в низовьях Трубежа, тянулась вверх по Днепру до стугненского устья и, перейдя на днепровское правобережье, тремя ответвлениями уходила дальше на запад по междуречьям Стугны, Ирпеня и Здвижи до самого Тетерева. Последний заслон, отстоявший в двух-трех часах езды от Киева, своими концами упирался в Днепр и Ирпень.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно