|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 42

Черед сельской округи в собственном смысле слова, то есть свободных жителей сельских общин, наступил много позже, когда у Церкви, длительное время испытывавшей острый кадровый голод, появилась возможность поставления священников в сельские приходы. Христианизация Среднего Поднепровья и Прикарпатья

Но даже и в таком виде перемены были столь внушительны, что следующему поколению русских христиан сложный четвертьвековой процесс христианизации различных областей Русской земли при князе Владимире уже представлялся одним повсеместным и почти единовременным триумфом. «В одно время вся наша земля восславила Христа с Отцом и со Святым Духом…» — ликует митрополит Иларион. Иаков Мних с воодушевлением вторит ему: «крести же [Владимир] и всю землю Рускую от конца и до конца». Конечно, это говорилось и писалось в порыве риторического увлечения. Без чрезмерного преувеличения слова обоих южнорусских писателей приложимы только к Русской земле в узком значении этого термина, которое преимущественно и было в ходу в XI в. По данным археологии, областями наибольшего распространения христианства к концу княжения Владимира и в самом деле были Киевская земля, Волынь и Западное Прикарпатье, где не позднее последнего десятилетия X в. христианский обряд погребения (в ямах, с ориентацией тела покойного головой на запад) окончательно вытеснил языческое трупосожжение . Важной особенностью многих могил (в Киевской земле они численно преобладают) является полный разрыв с языческой обрядностью — над ними нет курганных насыпей, отсутствует и обязательный для язычества культово-бытовой инвентарь (амулеты, оружие, посуда и проч.). Здесь, безусловно, сказалось достаточно длительное влияние христианской традиции. В Киевской земле ей к тому времени насчитывалось не менее ста тридцати лет. Что касается Прикарпатья, то там христианство было известно по крайней мере со времен проповеди Кирилла и Мефодия. Древнечешское государство в краткий период обладания Червенскими городами, кажется, довольно активно занималось обращением местного населения, о чем свидетельствует архитектура здешних христианских памятников, близкая по стилю церковным сооружениям на территории Чехии и Моравии . Глубокие корни христианства в Южной и Западной Руси, несомненно, способствовали быстрому и беспрепятственному крещению этих областей в течение нескольких ближайших лет после провозглашения христианства государственной религией. Крещение Новгорода

Несколько иной была ситуация в новых поселениях на степной границе, заселенных выходцами со славяно-финского севера, для которых христианство если и было ведомо, то разве что понаслышке. Однако и здесь переход от язычества к христианству не встретил особенных затруднений, по-видимому благодаря тому, что переселенцы были оторваны от родных общин, а общая угроза со стороны степи требовала от них морально -духовной сплоченности, которую христианство обеспечивало несравненно лучше старых верований . На севере, в Новгороде, события, напротив, развивались в драматическом ключе. В связи с нехваткой лиц высшего духовного звания поставление новгородского епископа состоялось только в 991 или 992 г. — им стал простой корсунский священник Иоаким. Но еще в 990 г. [91] из Киева в Новгород были отправлены священники под охраной Добрыни, Владимирова дяди. Миссия имела целью подготовить почву для массового крещения новгородцев. Поэтому проповедники ограничились тем, что обратились к горожанам с вероучительным словом, подкрепленным для вящего вразумления принародным зрелищем «сокрушения идолов» (вероятно, тех, что стояли на княжем дворе, так как главное святилище новгородцев — Перынь — пока не тронули). Итогом стараний киевских учителей было крещение некоторого числа новгородцев и возведение в Неревском конце, несколько севернее кремля, деревянного храма во имя Преображения Господня . Дальнейшее известно благодаря сохраненному В.Н. Татищевым фрагменту Иоакимовской летописи , в основу которого легли воспоминания неизвестного очевидца крещения Новгорода — может быть, самого епископа Иоакима, как думал А.А. Шахматов , или какого-то духовного лица из его свиты. У большинства новгородцев проповедь новой религии не вызвала сочувствия. Ко времени прибытия в Новгород епископа Иоакима обстановка там была накалена до предела. Противники христианства сумели организоваться и взяли верх в Неревском и Людином концах (в западной части города), захватив в заложники жену и «неких сородников» Добрыни, которые не успели перебраться на другую сторону Волхова; Добрыня удержал за собой только Славенский конец на восточной (Торговой) стороне. Язычники были настроены весьма решительно — «учиниша вече и закляшася вси не пустити [Добрыню] во град и не дати идолы опровергнута». Напрасно Добрыня увещевал их «лагодными словами» — его не хотели слушать. Чтобы не дать отряду Добрыни проникнуть на городское левобережье, новгородцы разметали волховский мост и поставили на берегу два «порока» (камнемета), «яко на сущия враги своя». Положение княжеской стороны осложнялось тем, что городская знать и жрецы примкнули к народу. В их лице восстание приобрело авторитетных вождей. Иоакимовская летопись называет два имени: главного городского волхва («высшего над жрецами славян») Богомила и новгородского тысяцкого Угоняя. За первым закрепилось прозвище Соловей — по его редкому «сладкоречию», которое он с успехом пускал в ход, «вельми претя народу покоритися». Угоняй не отставал от него и, «ездя всюду, вопил: «Лучше нам помрети, неже боги наша дата на поругание».

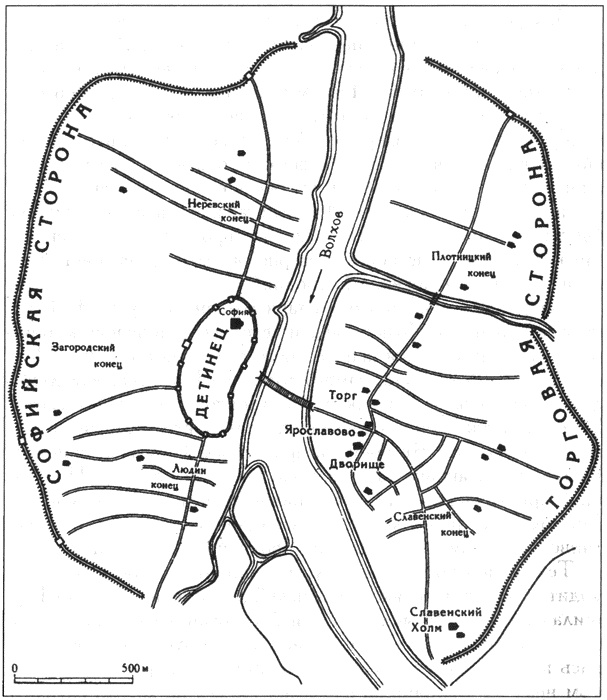

План древнего Новгорода (по Б. Колчину). Направление течения Волхова указано неправильно Наслушавшись таких речей, рассвирепевшая толпа повалила на Добрынин двор, где содержались под стражей жена и родственники воеводы, и убила всех, кто там находился. После этого все пути к примирению были отрезаны, чего, видимо, и добивались речистые предводители язычников. Добрыне не оставалось ничего другого, как применить силу. Разработанная им операция по захвату новгородского левобережья может украсить учебник военного искусства любой эпохи. Ночью несколько сот человек под началом княжего тысяцкого Путяты [92] были посажены в ладьи. Никем не замеченные, они тихо спустились вниз по Волхову, высадились на левом берегу, немного выше города, и вступили в Новгород со стороны Неревского конца. В Новгороде со дня на день ожидали прибытия подкрепления — земского ополчения из новгородских «пригородов», и в стане Добрыни, очевидно, прознали об этом.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно