|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 41

Глава 6.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ В КОНЦЕ X — НАЧАЛЕ XI в. Этапы христианизации при князе Владимире

Крещение Киева и династический союз с Византией обеспечили Русской земле de jure место в ряду христианских стран Европы. Однако de facto ее официальный статус христианской державы находился в разительном несоответствии с реальным положением вещей. Вне Киева языческая стихия господствовала повсюду, решительно и безраздельно, и Владимиру предстояло обеспечить христианству если не количественный, то, по крайней мере, качественный перевес над «поганьством». С этого времени дальнейшее становление древнерусской государственности было поставлено в самую тесную связь с миссионерскими усилиями Русской церкви и княжеской власти по обращению в христианство основных этнических групп древнерусского населения — руси, словен и «языков» (финно-угорских и балтских народностей). К великому сожалению, сохранившиеся письменные памятники проливают весьма слабый свет на раннюю историю христианизации восточнославянских земель. Примечательнее всего молчание Повести временных лет, которая лишь одними своими заметками о построении храмов в периферийных русских городах дает понять о свершившемся факте крещения. В этой ситуации особую важность приобретают результаты археологических наблюдений над эволюцией погребальной обрядности (переход от языческой кремации к христианской ингумации) на различных племенных территориях — зачастую только так можно получить более или менее объективную картину смены верований у жителей той или иной местности. В целом исторические и археологические свидетельства не оставляют сомнений в широком размахе миссионерской деятельности во времена Владимира, как, впрочем, и в том, что далеко не везде ей сопутствовал быстрый и ощутимый успех — слишком разным был тот этнографический материал, которому христианство стремилось придать единую культурную форму.

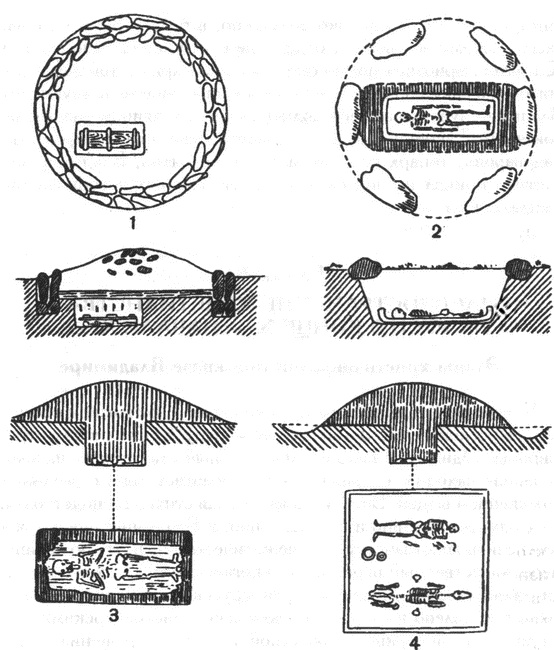

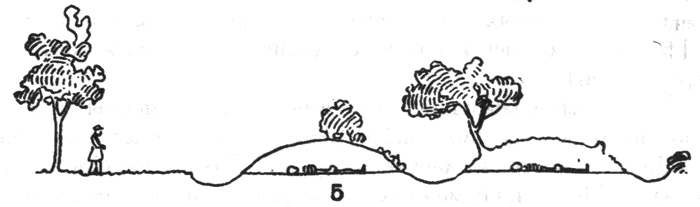

Типы русских курганов с трупоположением: 1 — Болхан; 2 — Мышков; 3 и 4 — Чернигов; 5 — Углич Если верить Повести временных лет, крещение киевлян было единственным личным подвигом Владимира в деле христианского просвещения Русской земли. Впоследствии он, кажется, уже не принимал непосредственного участия в массовом обращении своих подданных. Поздние летописи, правда, приписывают ему крещение Суздальской и Смоленской земель, а В.Н. Татищев — Поднестровья и Прикарпатья , но известия эти или имеют апокрифический характер, или не поддаются проверке. Во всяком случае, после 989 г., когда его положение христианского государя и родственника василевсов уже ничем не могло быть поколеблено, у Владимира не осталось политических мотивов, которые бы диктовали ему необходимость лично возглавить насаждение христианства в отдаленных от Киева областях. К тому же 90-е гг. X в. и первые полтора десятка лет следующего столетия были отмечены беспрерывной чередой войн, которые требовали от Владимира постоянного внимания, а нередко и личного участия. Похоже, что, сохранив за собой общее руководство миссионерской деятельностью в восточнославянских землях, Владимир перепоручил непосредственное ее осуществление высшему духовенству вновь образованных епархий и ближайшему дружинному окружению — воеводам и посадникам. «Сии [епископы], — говорит Иоакимовская летопись, — шедше по земли с вельможи и вой Владимировыми, учаху люд и кресчаху всюду стами и тысячами, колико где прилучися, аще люди неверные вельми о том скорбяху и роптаху, но отрицатися воев ради не смеяху» . Яхья также отводит церковным иерархам главную роль в крещении Руси: «они окрестили… всех, кого обнимали его [Владимира] земли». Затем, на рубеже X—XI вв., миссионерская инициатива на местах, по-видимому, перешла к посаженным на городские княжения сыновьям Владимира. Соответственно с этим можно выделить два этапа распространения христианства в Русской земле: первый, сравнительно недолгий, но чрезвычайно насыщенный, пришелся на начало 990-х гг., когда были крещены Среднее Поднепровье и прикарпатские области, то есть Русь в узком географическом понятии, а также северная волость Владимира — Новгород; во время второго этапа (конец X — начало XI в.) христианская проповедь зазвучала в северо-западных и северо-восточных славянских землях — Древлянской, Туровской, Полоцкой, Смоленской, Ростовской, Муромской, Северской и других. Образ действий миссионеров был неизменен и одинаков повсюду. В первую очередь, по слову митрополита Илариона, «труба апостольская и гром евангельский огласили все города». Христианизация каждой области начиналась с крещения городского населения, причем раньше других в новую веру обращали жителей того города, который на данной территории играл роль «стольного града». В этом прослеживается осознанное стремление опереться на правовую традицию славян, обязывавшую «меньшие» города («пригороды») беспрекословно повиноваться вечевому собранию «старейшего» города земли или волости: «на что же старейший [города] сдумают, на том же пригороды станут» (Лаврентьевская летопись) [89]. Повеление «быть христианами» касалось всех — «незнатных и знатных, рабов и свободных…» («Слово о законе и благодати»). Поэтому вместе с горожанами крещение принимала их домашняя прислуга и челядь, работавшая в загородных селах. Именно так следует понимать сообщение летописи о том, что Владимир «нача ставити по градом церкви и попы, и люди на крещенье приводити по всем градом и селом». Под «сельскими» людьми здесь разумеется зависимое городское население, рабы, занятые на сельскохозяйственных работах (один из первых подвигов смирения преподобного Феодосия Печерского, согласно его житию, состоял в том, что в юности, после смерти отца, он добровольно «выходил с рабами на село»). Церковный устав Владимира сохранил недвусмысленное указание на исключительно городской характер раннего русского христианства. Очерчивая сферу действия и применения этого законодательного свода, составитель его говорит: «То все дал есми церкви Божий по всем градом, и по погостом, и по слободам [90], где христиане суть».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно