|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 26

Вопреки Яхье, из слов которого следует, что все было улажено за один присест, русско-византийский договор 987 г. был заключен в результате довольно напряженных переговоров. Суть возникших разногласий передает Абу Шуджа ар-Рудравари, писавший между 1075 и 1094 гг., чьи сведения восходят к утраченной хронике современника событий Хилала ас-Саби (970— 1056) . «Истощив свои силы, — говорит Абу Шуджа, — оба императора [Василий II и Константин VIII] послали за помощью к царю русов. На это он предложил им отдать ему в жены их сестру, но та отказалась по той причине, что жених разнится с нею верою; переговоры закончились тем, что царь русов принял христианство. Союз был заключен и принцесса отдана ему». Древнерусское сказание о взятии Владимиром Корсуни, уже полностью забывшее реальные политические обстоятельства, при которых русский князь женился на греческой царевне, тем не менее также удержало тот важный момент, что Анна была настроена категорически против того, чтобы выходить за Владимира: «Она же не хотяше ити: «Яко в полон, — рече, — иду, луче бы ми здесь умрети». Ее не смягчило даже согласие Владимира принять крещение. Василий II с братом чуть ли не силой спровадили ее под венец: «И едва ю принудиша». И еще один вопрос не мог остаться в тени на переговорах 987 г. в связи с крещением русского князя. Государственной идеологией Византийской империи была теократия в ее цезарепапистской форме. Империя мыслилась государственным сосудом и внешней оградой вселенского православия, а василевс — светским главой Церкви, защитником церковных догматов и народного благочестия. «По телесной своей субстанции император подобен всякому человеку, однако по занимаемому положению он, подобно Богу, повелевает всеми людьми, ибо нет на земле никого выше его», — сказано в популярном дидактическом трактате диакона Агапита (VI в.), рисующем василевса «повелителем всех людей». Поэтому народы, принимавшие христианство из рук греческого духовенства, автоматически зачислялись византийской дипломатией в разряд имперских подданных, на которых распространялось церковно-политическое покровительство василевса. Аристократизм и политический авторитет императорской власти были бесспорны. Крещеные «варварские» вожди, даже если они возглавляли вполне самостоятельные государственные образования, и думать не могли о том, чтобы встать на равной ноге с византийскими василевсами в международной табели о рангах. Поневоле они соглашались занять подчиненное положение по отношению к василевсу. Но естественно, чем более формальным являлся имперский протекторат, тем настойчивее духовные вассалы императора стремились подчеркнуть фактическую независимость своей власти. Владимир хорошо знал об этих имперских претензиях греков и потому, наряду с брачным венцом, потребовал себе и венец царский — предмет вожделений русских князей со времен Игоря. Момент был подходящий. Браки иностранных государей с византийскими принцессами обыкновенно сопровождались дарованием жениху какого-нибудь высокого титула империи. Так, женитьба на внучке Романа I Лакапина принесла болгарскому правителю Петру Симеоновичу титул «василевс болгар». Норманнский принц Рожер Сицилийский, породнившийся с императором Иоанном II Комнином (1118—1143) через брак с его дочерью, получил титул «кесарь» [55]. Такой же почести удостоился венгерский князь Бела III — муж дочери императора Мануила I Комнина (1143—1180). Несомненно, что и Владимир как духовный сын и зять Василия II мог рассчитывать на царский титул, который свел бы признание вселенской власти василевса со стороны русского государя к пустым формальностям этикета. Удовлетворил ли император притязания Владимира? Русские и византийские письменные памятники не дают прямого ответа. Но по некоторым намекам мы можем догадываться, что Василий II действительно даровал Владимиру титул кесаря. «Записка греческого топарха» определенно присваивает русскому государю царское достоинство («царствующий к северу от Дуная»), и здесь нельзя предполагать обмолвку. В самых ранних текстах, посвященных Владимиру, древнерусские авторы именуют его царем, наподобие Константина I Великого («О святая царя Константине и Володимере…», Иаков Мних), «самодержцем Русской земли» («Сказание о Борисе и Глебе»), каковым термином не вполне точно переводили греческое слово «автократор», прочно соединявшееся в понятии русских людей с титулами «василевс», «цесарь», «царь», а также присваивают ему имя «равноапостольный», которое с давних пор «утвердилось в Византии как общий царский титул» . Характерной деталью является и то, что во всех летописях и житиях Владимира его византийская супруга Анна фигурирует с титулом «царица». Между тем ее собственный придворный ранг соответствовал титулу царевны, царицей же она могла быть только в качестве жены «царя» Владимира . В одном позднесредневековом русском произведении («Сказание о Вавилонском царстве») наблюдаем любопытную путаницу. Говоря о присылке царских регалий Владимиру Мономаху, автор смешивает этого князя с его святым тезкой и приурочивает события к правлению императора Василия II: «В то же время… посла вой своя князь Владимир Киевский на Царьград множество. Царь Василей, видев воя сильныя Владимерова, убояся их. И посла царь Василей к великому князю Владимиру посла своего с миром, а с ним посла дары великие и ту сердаликову крабицу со всем виссом царским, а от того часа прослыша великий князь Владимер Киевский Мономахом». В описи XV в. сокровищ московских великих князей также упоминаются подаренные Владимиру императором великолепные золотые бармы, украшенные драгоценными камнями, жемчугами и эмалью. Стиль этих вещей указывает на конец X в., как на наиболее вероятное время их изготовления .

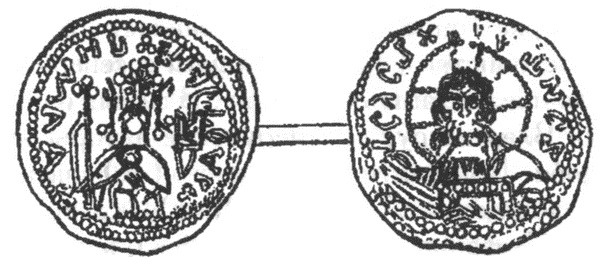

Златник князя Владимира Святославича Еще более красноречив древнерусский нумизматический материал Владимировой эпохи. На золотых и серебряных монетах (так называемых сребрениках I типа), отчеканенных в Киеве в конце X — начале XI в., Владимир изображен в императорском облачении — длинной рубахе с узорчатой полосой и длинном плаще, скрепленном у правого плеча драгоценной застежкой-фибулой, со знаками царской власти — венцом и скипетром, и с нимбом над головой — символом царского величия. Прототипом для златников Владимира послужили золотые монеты Василия II и Константина VIII, причем сходство между ними настолько полное, что первые русские образцы, поступившие в Эрмитаж, были приняты за византийские солиды . Сам факт чеканки подобной монеты, по мнению специалистов, убеждает в том, что ее выпуск в немалой степени вызывался потребностями идеологического характера, требованиями складывающегося государственного права Средневековья и специфического значения монетной чеканки как регалии, символа самодержавной власти… Это как бы политическая декларация, отводящая хорошо известные претензии константинопольского двора на подданство народов, принимавших новую веру от Византийской церкви» .

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно