|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 106

Кое-где на местах правительственную инициативу подхватили и развили по-своему. Например, на Афоне подверглись разгрому каменные постройки в бухте и лодки, принадлежавшие обители русских монахов (монастырь Древодела, или так называемая Русика). Соседям русских иноков со страху почудилось, что они собираются оказать помощь своим соотечественникам, если те прорвутся в Эгейское море.

Новгородский князь Владимир Ярославич В отличие от греков у Ярослава все было готово к войне еще с прошлого года. Численность русской армии и флота поддается определению лишь приблизительно. Летопись сообщает о "вой многы". Михаил Пселл пишет, что к Константинополю подошло "неисчислимое, если можно так выразиться, количество русских кораблей". По непомерно преувеличенным данным Скилицы, русское войско насчитывало до 100 000 воинов. Более или менее приемлемые цифры называет византийский историк XI в. Михаил Атталиат: 20 000 воинов на 400 судах. Его сведения можно подкорректировать следующим образом. В предыдущих морских набегах русов на Константинополь участвовало обыкновенно около 250 ладей. Допустим, что Ярослав сумел довести их число до 300-350. Но величина и, следовательно, вместительность этих судов была неодинакова: Пселл, как мы помним, пишет, что русы "вытесали челны, маленькие и покрупнее". Большая славянская ладья вмещала в себя 40 человек, малые лодки - от 10 до 20 воинов. Если предположить, что большие ладьи составляли около половины от общего числа русских судов, то можно говорить не более чем о 10 000 ратников, принявших участие в походе 1043 г. Но и это была грозная по тем временам сила. В составе русской рати источники выделяют княжескую дружину под началом воеводы Ивана Творимирича, киевский "полк" во главе с тысяцким Вышатой и большой отряд наемников, набранных в славянском Поморье . Верховное командование над русским войском Ярослав вручил своему старшему сыну Владимиру, вызванному для этого из Новгорода. К тому времени Владимир достиг двадцати трех лет и, по определению Скилицы, был человеком горячего нрава . За ним уже числились военные победы. В 1042 г. он ходил из Новгорода на емь, финское племя, обитавшее в районе озера Пяйянне, "и победи их, и плени множество", как сообщает Повесть временных лет. Разгром под стенами Царьграда

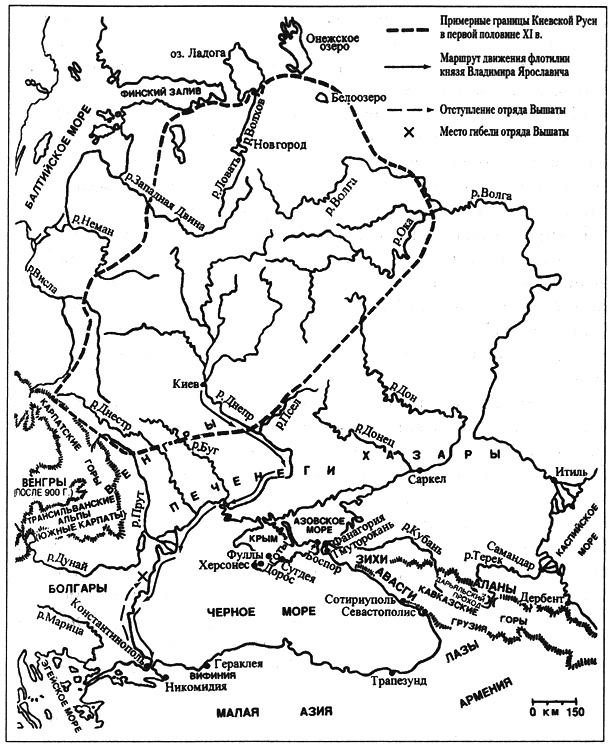

В первых числах июня 1043 г. русская флотилия распустила паруса и недели три спустя достигла дунайских гирл - традиционного места отдыха русских купцов на пути в Константинополь. Здесь произошла некоторая заминка, причину которой поздние летописи, излагающие поход 1043 г. с большими подробностями, нежели Повесть временных лет, объясняют так: "И поиде Володимер на Царьград в лодиях, и прошед пороги, и приидоша к Дунаю. Рекоша русь Володимеру: "станем зде на поле"; а варяги ркоша: "пойдем на лодиях под град". И послуша Володимер варяг, и от Дуная поиде Володимер в лодиях ко Царюграду". Этот эпизод, с одной стороны, отражает исторический опыт походов Игоря и Святослава на греков, с другой - имеет явный литературный оттенок, поскольку заранее возлагает на варягов ответственность за поражение русского войска под стенами Царьграда. Не исключено, что на самом деле движение русского войока задержали не столько стратегические споры "варягов" и руси, сколько послы Константина IX, о прибытии которых в русский стан сообщает Скилица, не называя, правда, места, где состоялись переговоры. Василеве выражал готовность предоставить некую компенсацию за обиду, нанесенную русским в прошлом году, но и только. Разумеется, это предложение не могло устроить Владимира, и он, по словам Скилицы, дал "надменный" ответ. Вполне возможно, что Константин просто тянул время, необходимое для завершения оборонительных мероприятий в столице. На Дунае русы понесли первые потери. Стратиг фемы Паристрион ("поистрийских", то есть подунайских провинций) Катакалон Кекавмен, собрав находившихся у него в распоряжении солдат, напал на русский отряд, рыскавший по местным деревням в поисках провианта, и, обратив русов в бегство, вынудил их вернуться на свои ладьи. Передовая часть византийского флота, несшая сторожевую службу у болгарского побережья, в свою очередь, пыталась задержать продвижение русских ладей к Константинополю, но не имела успеха. Русы, как сообщает Пселл, «прорвались силой или ускользнули от отражавших их… судов». Во второй половине июля русская флотилия вошла в Босфор и заняла гавань на правом берегу пролива, напротив бухты Золотой Рог, где под защитой тяжелых цепей, перегородивших вход в бухту, стоял на приколе ромейский флот. В тот же день Константин IX приказал приготовить к битве все наличные морские силы - не только боевые триеры, но и грузовые суда, на которых были установлены сифоны с "жидким огнем". Вдоль берега были разосланы отряды конницы. Ближе к ночи василевс, по словам Пселла, торжественно возвестил русам о том, что завтра он намерен дать им морское сражение . С первыми лучами солнца, прорезавшими утренний туман, жители византийской столицы увидели сотни русских ладей, построенных в одну линию от берега до берега. "И не было среди нас человека, - говорит Пселл, - смотревшего на происходящее без сильнейшего душевного беспокойства. Сам я, стоя около самодержца (он сидел на холме, покато спускавшемся к морю), издали наблюдал за событиями". По-видимому, это устрашающее зрелище произвело впечатление и на Константина IX. Приказав своему флоту построиться в боевой порядок, он, однако, медлил с отдачей сигнала о начале сражения.

Поход 1043 г. на Константинополь В бездействии тянулись томительные часы. Давно минул полдень, а цепь русских ладей все так же покачивалась на волнах пролива, дожидаясь, когда ромейские корабли выйдут из бухты. Ближе к вечеру Константин предпринял еще одну попытку склонить русов на мировую. По сведениям византийских историков, Владимир затребовал с императора денежную дань, величину которой Пселл определяет в 1000 статиров (византийских номисм) на судно, а Скилица - в три литры золота (216 номисм) на отряд. Поскольку в последнем случае, как надо полагать, речь идет о низовой военной единице русского войска - "десятке", то данные Пселла и Скилицы, в сущности, почти равнозначны. Деля тысячу номисм на 40 человек (количество воинов, помещавшихся в большой русской ладье), мы получим в итоге 25 номисм на человека, а распределяя 216 номисм между десятью ратниками - 21,6 номисмы на человека. Таким образом, при общей численности русской армии в 10 000 воинов максимальная сумма дани могла составлять 250 000 номисм. Для оценки бюджетных возможностей императорского двора можно привести такие факты: весной 1042 г., после свержения Михаила V, у одного знатного вельможи было конфисковано 380 000 номисм, а в феврале 1043 г. Константин Мономах изъял из имущества умершего патриарха Алексея Студита 180 000 номисм . Как видим, выставленный Владимиром счет не был таким уж неподъемным для императорской казны. Однако Константин наотрез отказался обсуждать денежные требования русского князя, так как сам факт выплаты империей дани был равносилен признанию независимости Русской земли.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно