|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Золотой век империи монголов. Жизнь и эпоха | Автор книги - Моррис Россаби

Cтраница 4

Рождение Монгольской империи. Монголия, родина Хубилая и его предков, — это страна разительных контрастов, «высоких гор с заснеженными вершинами и лесов с реками, ручьями и озерами». С востока, запада и севера она ограждена горами, сдерживающими осадки, а с юга ее надежно защищает пустыня Гоби. Большая часть Гоби непригодна ни для выпаса скота, ни для земледелия. Хотя в этой пустыне и теплится жизнь, невыносимая летняя жара и пронизывающий зимний ветер, наметающий снежные сугробы, создают крайне тяжелые условия. Только самые крепкие люди и животные способны выжить в этой суровой и враждебной обстановке. Население живет главным образом в центральных степных областях Монголии, где достаточно воды и травы — двух основ скотоводства. В степи не так много воды, чтобы заниматься интенсивным земледелием, но для скота здесь идеальные пастбища. Традиционная экономика опирается на пять видов животных — овец, коз и яков, дающих пищу, одежду, топливо и шкуры для устройства жилищ; верблюдов, используемых в качестве транспортного средства и облегчающих торговлю, особенно в пустыне; и лошадей для быстрого передвижения. Монгольская конница славилась на весь мир, а кроме того, без лошадей нельзя представить себе знаменитую монгольскую почту, позволявшую передавать официальные сообщения и доклады по всей территории империи. Подобно прочим пастухам-кочевникам, степняки зависели от множества обстоятельств: засухи, суровые зимы и болезни скота в одночасье могли разрушить накопленное благосостояние. Поэтому торговля с земледельческими цивилизациями, особенно с Китаем, представлялась насущной необходимостью. В тяжелые времена жители степей обращались к китайцам за зерном и иногда получали просимое. Они обменивали скот и продукты животноводства на ремесленные изделия. Когда китайцы отказывались вести с ними торговлю, степняки устраивали набеги, чтобы грабежом забрать те товары, которые они не могли добыть миром.

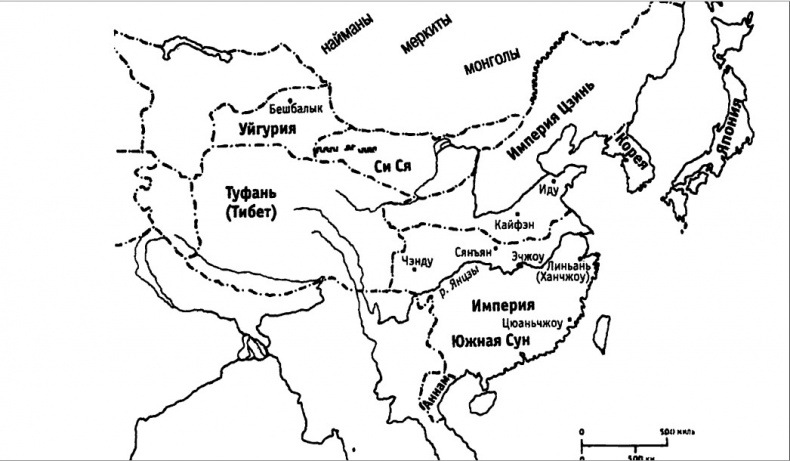

Рис. Азия накануне монгольских завоеваний. В конце XI и начале XII вв. в степях появился новый народ, известный под именем монголов. Жившие первоначально родами (обог), в это время они стали переходить к племенной системе (аймак). Племенные вожди, ранее, вероятно, вождями религиозными, теперь избирались при поддержке знати (нойонов), державших в подчинении простых пастухов, а на первое место при избрании выходила воинская доблесть. Верность, которую знать хранила своим вождям, покоилась на индивидуальных личных связях, так как у монголов не существовало абстрактного понятия верности самому рангу племенного вождя. Вожди, несшие ответственность за обучение племени военному искусству, устраивали охоты, отчасти напоминавшие воинские упражнения. Внимание, которое уделялось военному обучению всех монголов, позволяло вождям в случае войны проводить практически тотальную мобилизацию. К концу XII в. монголы захватили господство над этой страной. Некоторые монгольские племена объединялись между собой мирным путем, другие покорялись более могущественным вождям. Однако до сих пор у монголов не было единого лидера, и на тех же землях продолжали жить независимые тюркские племена, включая уйгуров, найманов, кераитов и онгутов. При Чингис-хане (около 1162-1227 гг.) монголы двинулись на сопредельные страны. Чингис-хан объединил разрозненные монгольские племена и создал из них мощную военную машину. Несомненно, он был военным гением и блестящим политиком. И все же, по замечанию Оуэна Леттимора, «все его природные дарования не позволили бы ему достичь таких успехов, если бы он не родился в нужное время в нужном месте». Чингис-хан извлек огромную выгоду из тенденций развития, которым следовали монгольские племена. Их стремление к объединению, растущее этническое самосознание и крепнущая военная мощь помогли ему привлечь всех монголов под свои знамена и затем бросить вызов оседлым цивилизациям. В какой-то мере походы Чингис-хана были обусловлены нестабильностью, присущей монгольской экономике, и необходимостью торговать с соседями, которые иногда отказывались от торговли с монголами. Кроме того, на кочевников повлияло резкое понижение среднегодовой температуры в Монголии, повлекшее за собой сокращение травяного покрова в степях. Оказавшись перед угрозой падежа скота, монголы были вынуждены либо вступить в торговлю с Китаем, либо грабить своих южных соседей. Таким образом, у Чингис-хана, верившего, что бог неба Мункэ Тенгри доверил ему задачу объединить монголов и покорить весь мир, появились и повод и возможность повести их на завоевание других земель. В 1190-х и начале 1220-х гг. Чингис-хан (или Тэмуджин — это имя он носил прежде, чем стать вождем всех монголов) активно готовился к выходу на арену мировой истории. Он собрал личную армию (нокод) из верных друзей и союзников и разделил ее на тысячи во главе с тысячниками, заменившими собой прежних племенных и родовых вождей. Чингис-хан ввел в своих войсках строгую дисциплину, создал разведывательную сеть, организовал превосходную конницу, разработал новые тактические методы и активно применял старые, включая ложное отступление, а также тщательно планировал свои военные походы. Затем, во главе мощного войска, иногда заключая выгодные для себя союзы, он покорил татаров, кераитов, найманов, меркитов и другие крупные племена, кочевавшие в монгольских степях. В 1206 г. главные монгольские вожди собрались на совет (курилтай), на котором провозгласили своим верховным правителем Тэмуджина, принявшего почетный титул Чингис-хана. Чтобы укрепить свою власть, он раздал уделы (фьефы) членам своей семьи и родственникам. Захватив власть над монголами и другими племенами на территории, составляющей нынешнюю Монголию, Чингис-хан устремил свои взоры на сопредельные страны. Прежде чем напасть на другое государство, он всегда отправлял к его правителю послов с так называемым приказом подчиниться, требуя от него изъявления покорности. Довольно часто, в случае согласия с этими условиями, он позволял местным вождям сохранять свое положение, пока они платили налоги и выполняли требуемую от них службу, но если государство отказывалось покориться, он беспощадно подавлял любое сопротивление. В походах Чингис-хан был необычайно удачлив. Сначала он вынудил платить дань династию Си Ся (северо-западный Китай), основанную кочевниками-тангутами. Затем, поставив под свой контроль китайские торговые пути на северо-западе, он замыслил покорить Северный Китай, находившийся под управлением чжурчжэней — народа из современной Маньчжурии, завоевавшего север страны и основавшего династию Цзинь. К 1215 г. монгольские войска захватили цзиньскую столицу Янь-цзин (современный Пекин), вынудив императора и его семью бежать на юг в Кайфэн, где они еще два десятилетия отражали атаки монголов. В 1219 г., обратившись на запад, Чингис-хан во главе 200-тысячного войска отправился в поход против хорезмшаха Ала ад-дина Мухаммеда, казнившего нескольких купцов и посланников, приехавших к нему от хана. К февралю 1220 г. армия Чингис-хана разграбила Бухару, а через месяц захватила Самарканд, перебив множество жителей, но сохранив жизнь 30 тысячам ремесленников и строителей, которые были уведены в Монголию. К 1221 г. Чингис-хан закончил завоевание Средней Азии и современного Афганистана, а два монгольских полководца — Джэбэ и Субэдэй — дошли со своими отрядами до Крыма, а затем соединились с главными силами. Смерть застигла Чингис-хана в августе 1227 г. во время похода против тангутов, поднявших восстание в северо-западном Китае. Его тело отвезли в северо-восточную Монголию и похоронили там, принеся в жертву над его могилой 40 женщин и по меньшей мере 40 лошадей. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно