|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномены древней культуры востока Северной Азии | Автор книги - Вадим Попов

Cтраница 97

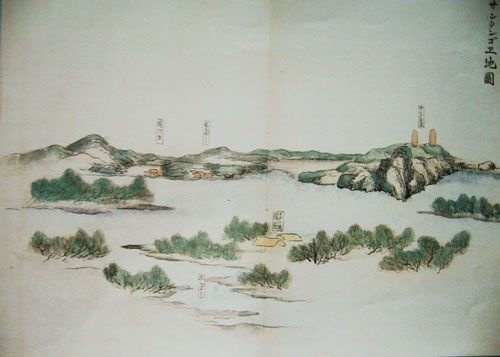

Зимой 1412 года периода правления Юнлэ император приказал придворному сановнику Ишиха и другим отправиться в эту страну. Всё население от Хайси до Нургани, а так же заморские айны, мужчины и женщины, были одарены одеждой и предметами обихода, им выдано зерно, их потчевали вином и кушаньями. Все они были очень довольны, прыгали от радости и ликовали, и не было ни одного человека, который упорствовал и не внял нашему призыву/поклониться/золотому/изваянию Будды/. /После этого было/ выбрано место и воздвигнута кумирня для умиротворения людей этого владения с тем, чтобы они узнали почтительность и послушание / государю нашему/, как знает это наш /народ/. Осенью 1413 года с помощью гадания /выбрали место для кумирни там/, где к западу от Нургани имеется почтовая станция Манзин. А на востоке от неё возвышается красивый утёс. Сначала на его вершине воздвигнули кумирню божества Гуаньинь. Когда же она была построена и было создано изысканное и прекрасное изображение боддисатвы, они стали доступными для посещения. И старики, и малые дети, близкие и отдалённые жители этой страны во множестве устремились /к утёсу/. Все говорили: какое великолепное /божество/, оно защитит нас от повальных болезней, и наступит спокойствие/и благополучие/. С древних времён никогда не видели ничего подобного этому. Население / толпами/ являлось и заявляло с радостью, что его дети и внуки из поколение в поколение будут считать себя подданными и никогда не изменят своего намерения. Население в пределах видимости по всем сторонам света – от вершины горы с кумирней Гуаньинь – теперь не знает, что такое голод и холод, /и преклоняется перед божеством/, и испытывает чувство признательности. Во времена правления двадцати и Шуня их влияние не распространялось за пределы девяти областей. Наш же Священный правитель / распространил своё влияние/ на восток от /Поднебесной/, и среди варварских народов с юга, востока, запада и севера нет таких, которые бы не явились ко двору с данью и не изъявили бы покорности без применения силы нашего оружия. В «Чжун-юне» сказано: всё, над чем простирается небо, всё, поддерживаемое землёй, всё что освещает солнце и луна, всё, на что падают иней и роса, – всё одушевлённое без исключения испытывает благоговение и почтительность к государю. Поэтому говорят: его правление соответствует воле неба. И действительно, это изречение полностью можно отнести к нашему государю /и его династии/, неустанно совершенствующихся в полнейшей искренности. Они равны небу. А выше и священней /неба ничего нет/. Поэтому следует запечатлеть в письменах. Чтобы осталось в течение мириадов лет бессмертным / имя государя/. Октябрь 1413 год, правление Юнлэ, династия Мин». В разное время исследователи разных стран внесли свой вклад в изучение этих памятников. Его значимость разная – от эстетического описания природной красоты и величия Тырского утёса и сказочных измышлений до научного и даже лженаучного. Профессиональное исследование памятников провёл археолог, д.и.н. А.Р. Артемьев. Он производил раскопы на утёсе с 1995 года по 200 год. Итогом его работы стала монография: «Буддийские храмы XV века в низовье Амура», которое произвела двоякое впечатление. Но всё по порядку. Первыми с тырскими памятниками столкнулись, как уже говорилось, русские казаки – первопроходцы Амура. Но вопрос об их роли в исследовании памятников рассматривался в другом плане. Как долго они пребывали в этой местности? Ответ на этот вопрос решает и другую проблему: ставили ли казаки в Тыре острог или нет? Косвенно на долговременное пребывание их здесь указал японский путешественник Мамия Ринзо. Сам он не видел памятников, но со слов местных жителей написал: «И вот через некоторое время добрались до места, которое называется Сантанское. До этого ещё очень давно приходили сюда русские разбойники с реки Хонко, спускались вниз по реке, где жили местные народы. Занимались разбоем и грабежом, хотели отнять себе эти земли. Но были побеждены местными народами и ушли. Когда это было – неизвестно. В то время на высоком берегу реки установили они две каменные стелы из жёлтого камня. Неизвестно есть ли на них надписи». Как видно, из текста, он посчитал, что стелы были возведены русскими и к тому же они хотели захватить эти земли, занимаясь разбоем. Значит, они пребывали здесь достаточно долго, но об этом в другой главе. Он написал и миниатюрную картину правого берега Амура в районе Тыра с места впадения Амгуни в Амур, как стало понятно при анализе фотокопии картины. Изобразил он условно и и стелы. А вот внешний вид памятной колонны со слов аборигенов ему, видимо, понять не удалось, и он её не изобразил (илл. № 209). Фотокопия этой картины, подаренная мне японскими историками, публикуется впервые.

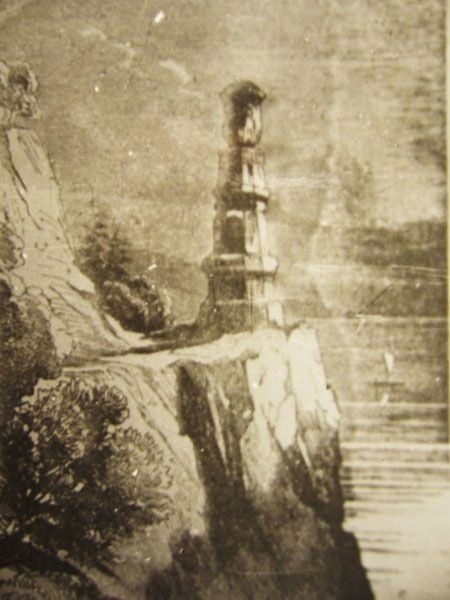

илл. № 209 В 1850 году в Тыре побывал капитан первого ранга Г.И. Невельской, куда он добрался на шлюпке из Николаевска с шестью матросами. Он сделал рисунок «древних столбов» и приложил его к рапорту генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьёву. В средине пятидесятых годов 19 века на утёсе побывал американский археолог П. Коллинс. Интересно, что, по сведениям Д. Стефана, тоже американского историка, в книге Коллинса «Путешествие по Амуру», изданной в 1860 году в Нью-Йорке. Автор описал Тырские памятники, где памятную колонну отнёс к Юаньской династии 13 века, а плиты с текстами к Минской 15 века. На это следует обратить внимание для анализа заключений археолога Артемьева. Тот же Д. Стефан, ссылаясь на японских исследователей хроники династии Юань, выяснил, что военные экспедиции на Нижний Амур организовывались Юанями в 1263 году, когда отряды монголов достигли устья Амура и возвели фортификационные и административные сооружения в Тыре. В течение 40 лет монголы предпринимали военные походы на Сахалин с нижнеамурских военных баз против айнов. Так что памятная колонна, вполне возможно, была сработана именно монголами. Художник-путешественник Е.Е. Мейер, в 1857 году побывавший в Тыре, написал две картины – памятной колонны и утёса с плитами. Его авторство картины с колонной до сих пор было неизвестно, да и сама картина была неузнанной исследователями (илл. № 210).

илл. № 210 В своём письме с Амура Меер писал: «Камни эти чисты (памятные плиты), а вот столб (колонна) точно выкрашен – так испещрён он пятнами времени и различными жёлтыми и другими мхами. Столбик этот имеет вид колонки, вроде индийской архитектуры, следовательно, он похож и на китайскую и на японскую колонку. Других подобных памятников на Амуре я никогда не встречал. Из письма вполне понятно, что колонна выглядела значительно более древней, чем плиты. Знание древней архитектуры разных стран заставили Мейера высказаться, прежде всего, в пользу индийского происхождения «колонки». Что это даёт? От Индии до Тыра очень далеко. Но А. Македонский пришёл в Сибирь из Индии, а из неё до истоков Амура рукой подать. Царя могли сопровождать индийские мастера-камнерезы, поэтому и колонна могла быть выполнена в индийском стиле. Навершие колонны представляет нераспустившийся цветок лотоса. В индийской архитектуре этот элемент встречается довольно часто и даже изображён на гербе Индии, представляющей скульптурную группу из четырёх львов, сидящих на «Львиной капители», из цветка лотоса, заключённого в чашечку, обращённой вниз наподобие колокола. Это совпадение приводит к мысли о роли индийской руки в создании тырской колонны. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно