|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномены древней культуры востока Северной Азии | Автор книги - Вадим Попов

Cтраница 94

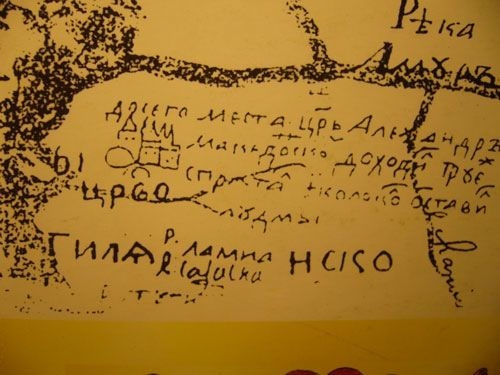

Аборигены почитали утёс как священное место. Из дальних пределов являлись к нему на поклон охотники и рыболовы, просили помощи и удачи в своём промысле, задабривали его чумизой, просом или бросали в воду священные стружки. Существовала легенда, что внутри скалы находится пещера, в которой живёт дух – хозяин утёса, седой старичок, от благоволения которого зависит удача и в промысле, и в жизни. Зовут его дедушка Сету. Археолог А.Р. Артемьев, проводивший на утёсе раскопки, писал, что пещера действительно существует. Но осталось неясным, нашёл ли он её или только поверил легенде. Теперь у него не узнаешь – он нелепо погиб, а тайна сохранилась. Местные жители тоже не могут указать локализацию пещеры, но верят в её существование. Я тоже искал вход в пещеру, много раз посещая утёс, но мне он не открылся. Без георадара вопрос этот, видимо, не решить. А с ним могли бы быть находки и поинтереснее. Одной из них мог бы оказаться колокол царя Александра Македонского. Это предположение, хотя и ненаучно сточки зрения академической истории, но с мифологической – очень даже занимательное. В чертёжной книге Сибири, изданной в 1701 году первым русским картографом С.У. Ремезовым, помещён схематический рисунок городка и колокола напротив места впадения реки Амгунь в Амур и сделана надпись: «До сего места царь Александр Македонский доходил и трупьё спрятал (похоронил) и колокол оставил на память людям» (илл. № 207). Хотя учёные интерпретируют эту надпись как чисто политическую декларацию, сфабрикованную для права владения этой территорией русскими, мне как краеведу показалось, что это не так, тем более, что, по мнению учёных же, люди того времени не врали, не то что в «такие времена».

илл. № 207 В 20 веке достоянием учёных стала карта турецкого адмирала Пири Рейса, где изображена ещё не открытая в 1513 году (дата карты) Южная Америка и Антарктида. На полях карты адмирал собственноручно написал, что в создании своей карты использовал древнюю карту А. Македонского. По-видимому, С.У. Ремезов пользовался тем же источником при составлении своей карты Сибири. Таким образом, царь Александр мог знать карту Сибири и побывать здесь. Древнегреческий астроном Клавдий Птолемей в начале нашей эры имел сносную карту Азии, которая, видимо, досталась ему тоже от времён походов Македонского. Дух царя Александра маячил передо мной и в образе памятной колонны, кем – то поставленной на тырском утёсе. Кажется, что именно о ней имеется информация от автора книги 14 века «Пути взоров по государствам крупных центров» египтянина ан-Насира Калавуна, где он написал: «В землях Сибирских и Чулыманских сильная стужа; снег не покидает их в продолжение шести месяцев. Он не перестаёт падать на их горы, дома, земли. Вследствие этого у них очень мало скота. Приезжает к ним мало людей, а пищи у них мало… позади земель Югорских уже нет поселений, кроме большой башни, построенной Искандером на образец высокого маяка; позади нее нет пути, а находятся только мраки… Пустыни и горы, которых не покидает снег и мороз;… в них не растут растения и не живут никакие животные, они тянутся вплоть до чёрного моря; там беспрерывно бывает дождь и густой туман…». В тексте указывается также близость Хатайских (китайских) земель. Н.С. Новгородов, автор книги «Сибирская прародина», отыскавший эту информацию, считает, что речь идёт о Таймырских землях. Но на Таймыре колонну – маяк никто не видел, а в Тыре она стояла, и надпись на карте С.У. Ремезова имеется. Снег на Нижнем Амуре тоже лежит шесть месяцев, и дожди, и туманы здесь обычны, а Охотскому морю из всех цветов, наверно, ближе всего чёрный цвет – по тягостному эмоциональному воздействию на человека. Тырская колонна сейчас покоется в прибрежных водах у утёса, возможно, частично под илом, но попытаться её обнаружить эхолотом вполне возможно. В наше время любопытные туристы ещё могут найти на вершине утёса разнообразные сувениры – фрагменты кровельной черепицы, орнаментированных кирпичей, плинтусов, капельников китайских парадных сооружений (буддийских храмов), однако, по-видимому, не имевших отношения к памятной колоне, которая и стояла в стороне от них (илл. № 208).

илл. № 208 Посол России в маньчжурском Китае в 1675–1678 годах Н.С. Спафарий в своей книге тоже упомянул о колоколе: «А казаки наши, которые прежде 20 лет до сего воевалися с китайцами на усть-Амура, сказывали, что от устия Амуры плыти два дни, где есть место во утёсе акибы копано, и на том месте нашли колокол китайский повешен более 20 пуд, и тут нашли в трёх местах письмо китайское в каменных скрижалях, и иноземцы сказывали нашим казакам, что в древние времена некоторый царь китайский ходил из Китая по морю на Амур, и тут для признаку и воспоминанию покинул то письмо и колокол». Спафарий узнал о колоколе от казаков-первопроходцев Амура, а Ремезов, по-видимому, пользовался сведениями из его книги, а может быть узнал о нём из первых рук – других участников амурских походов, с которыми он мог встречаться в г. Тобольске, что более вероятно, так как их сведения всё же различаются. Загадка колокола заключается в том, что в китайском буддизме больших колоколов никогда не было, да и в тексте своих письмён, оставленных на утёсе китайцы ничего не указали ни о колоколе, ни о строительстве памятной колонны. Кому же тогда принадлежал колокол? Может быть прав археолог А. Артемьев, решивший, что казаки приняли за колокол навершие колонны, несколько похожее на него? Но измерен вес колокола казаками – более 21 пуда, и этот факт нельзя игнорировать. Колокол на утёсе был. Но как смогли его взвесить казаки? Очень просто, соорудив примитивные весы из длинного толстого шеста и каменной подпорки посередине его – наподобие детских качелей. На одном конце цеплялись 4–5 человек, знавших свой вес, на другом привязывали колокол. Таким образом и определили его вес в 336 кг. с лишним. Мысль о происхождении колокола от царя Александра становится не такой уж нелепой, если учесть информацию от серьёзного исследователя истории Сибири Н.С. Новгородова и из других источников о том, что из Индии царь, одержимый географическими открытиями, отправился в страну холода, где, по сведениям его биографов, он впервые увидел снег и скованные льдом реки. Этой страной могла быть только Сибирь. А из сибирского Забайкалья начинается Амур, который вполне мог послужить дорогой, если не для него самого, то для его разведотрядов, добравшихся до Нижнеамурья. Где они и обнаружили величественный утёс. И хотя эти размышления больше романтичные, чем научные, теоретически это вполне возможно. Выскажу ещё одну апокрифическую мысль. Колокол мог принадлежать ведической религии. В ней он вполне приемлем, и доставить его на утёс могли славяне из Сибири, возможно, из срединного государства Джун Го (китайское название), которое, якобы, существовало здесь задолго до нашей эры. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно