|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Поражения, которых могло не быть. Эпоха мировых войн | Автор книги - Григорий Попов

Cтраница 108

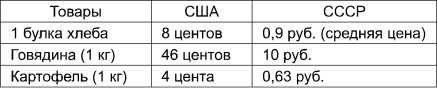

Практически до начала 1938 г. советский ОПК был привязан к концепции малой армии с низким индексом развертывания, что соответствующим образом отразилось на производственных возможностях военных заводов. Танков выпускалось много, но не было достаточно мощностей для своевременного обеспечения их запчастями в нужных количествах. Командование военных округов вплоть до начала войны придерживало у себя изношенную технику, так как не было уверено, что удастся вовремя получить новую. К лету 1941 г. произошло то, чего опасался К.Е. Ворошилов в конце 1920-х гг., — «инфляция» техники старых образцов при дефиците прочих ресурсов и традиционных вооружений, в частности ПТО. Низкий индекс развертывания, характерный для Красной армии до мероприятий 1938 г., спровоцировал такое явление, как дефицит обученных резервистов и офицеров запаса. Предпринятые в 1938 г. шаги по увеличению численности личного состава вооруженных сил не смогли в достаточной мере исправить это положение, до войны оставалось чуть более трех лет. Тем более кардинальные перемены в сторону роста численности сухопутных сил стали иметь место после зимней войны. Стремление Сталина в конце 1920— начале 1930-х гг. иметь дешевую армию было связано с тем, что государству требовались средства на индустриализацию и решение задач политического характера, в частности режим большевиков наращивал в 1930-е гг. репрессивный аппарат, который, включая и «империю» ГУЛАГа, потребовал много ресурсов, о чем подробно мы сказали в другой работе [650]. Для сравнительного анализа военных экономик периода Второй мировой войны необходимо учитывать, в какой валюте исчислялась общая стоимость произведенной в СССР продукции, когда при плановой и капиталистической экономиках действуют совершенно разные системы ценообразования. Соответственно, советский рубль нельзя конвертировать для целей экономического анализа в другие валюты, исходя из официально установленного на то время курса, так как рубль имел совершенно иное содержание в хозяйственной жизни. Элементарное сопоставление цен между СССР, США и Германией показывает нам, что доллар в начале Великой Отечественной войны фактически должен был стоить не 5,3 руб., как было официально заявлено, а 15 руб., такое же было отношение рубля к рейхсмарке. Поэтому ВВП СССР в предвоенный период, на наш взгляд, оказался сильно завышен послевоенными исследователями, соответственно, завышена была стоимость и военных расходов Советского Союза, по нашей оценке, как минимум, в 2,5 раза. Важный, на наш взгляд, факт, говорящий в пользу наших выводов о курсе рубля к доллару в 1930— начале 1940-х гг.: официальный курс доллара для работавших в СССР американских дипломатов был 12 руб. [651] Посмотрим на продовольственные розничные цены в СССР и США в 1940 г. (табл. 11). Минимальный продуктовый бюджет в СССР составлял тогда 160–170 руб., когда в США — 32 доллара, правда, американец на эти доллары мог купить больше продуктов питания. Таблица 11. Цены на некоторые продукты питания в СССР и США. [652]

Марк Харрисон доказывает, что общие затраты на вооружения в СССР составили в 1942 г. 11,5 млрд долларов, когда в 1941 г. они составили 8,5 млрд долларов, в 1940 г. советское производство этого типа продукции составило 6 млрд долларов [653] (если исходить из принятого М. Харрисоном курса доллара по отношению к рублю). Мы предполагаем, что СССР произвел в первой половине 1941 г. вооружений на сумму 3 млрд долларов (50 % от выпуска в 1940 г.). Поэтому мы утверждаем, что рост выпуска военной продукции в СССР во втором полугодии 1941 г. был более динамичным, нежели в первые три квартала 1942 г., что следует объяснить сохранением полномасштабного выпуска военной техники в Ленинграде до сентября 1941 г., а также сохранением до октября 1941 г. многих военных предприятий Москвы на старом месте. Кроме того, СССР располагал летом-осенью 1941 г. еще старыми довоенными запасами сырья и комплектующих. Согласно докладу экспертов Госплана СССР от августа 1942 г., стоимость советского выпуска продукции тяжелого машиностроения и металлообработки составила за первые 8 месяцев 1942 г. 34 598 млн руб., что на 13 733 млн руб. меньше, чем за весь 1940 г., причиной такого положения экспертами называлась эвакуация — предприятия, вывезенные в восточные регионы, еще не заработали в полную мощь к сентябрю 1942 г. [654]. 34 598 млн руб. советского выпуска тяжелого машиностроения и металлообработки в течение первых 8 месяцев 1942 г. соответствуют сумме в 6919 млн долларов по официальному курсу, и эта цифра уже входит в противоречие с расчетами М. Харрисона (едва ли за последний квартал 1942 г. СССР после потери заводов Сталинграда и Ростова-на-Дону был в состоянии выпустить продукции тяжелого машиностроения на 4,5 млрд долларов, столько примерно остается, если вычесть из 11,5 млрд стоимости выпуска военной продукции, по Харрисону, почти 7 млрд долларов выпуска в первые 8 месяцев 1942 г.). По курсу 1 доллар = 15 руб. СССР выпустил продукции машиностроения на сумму 2306,53 млн долларов в течение первых 8 месяцев 1942 г., соответственно, за весь 1940 год было выпущено продукции на сумму примерно 2 200 млн долларов, если исходить из нашего курса, рассчитанного на основе стоимости продуктов питания в СССР и США. Мы приравниваем всю продукцию машиностроения к военной, что вполне справедливо для советской военной экономики, поскольку в СССР к 1942 г. было свернуто в тяжелом машиностроении и металлообработке почти все гражданское производство. Таким образом, в первом квартале 1942 г. советское военное производство еще не достигло даже довоенного уровня, который, если судить по его стоимости в долларах, был куда более чем скромный. Подтверждение этого вывода мы находим у Н.С. Симонова, который пишет, что в начале лета 1942 г. валовая продукция наркоматов оборонной промышленности СССР в неизменных ценах 1926–1927 гг. либо превысила довоенный уровень, либо приблизилась к нему. Даже Н.С. Симонов не может определенно сказать, точно вышло ли военное производство в СССР в июне 1942 г. на довоенный уровень, к тому же им применяются цены середины 1920-х гг., как это делали советские экономисты в годы войны. Соответственно, ценам начала 1940-х гг. не доверяли как инструменту анализа стоимости выпуска продукции. Всего за июнь 1942 г. было выпущено военной продукции на сумму 1357,7 млн руб., когда в июне предыдущего года эта сумма составила 1125,0 млн руб. Всего же за первое полугодие 1942 г., по Симонову, было произведено продукции на сумму почти 14,7 млрд руб., что соответствует примерно 2,68 млрд долларов по официальному курсу и почти 1 млрд долларов по определенному нами фактическому курсу. Всего же в 1942 г. общая сумма заказов на вооружения и боевую технику составила 33 156 млн руб., или примерно треть от всех расходов ВС СССР в том году [655], и соответствует примерно 6 млрд долларов по официальному курсу и почти 2,2 млрд по фактическому курсу. Эти данные подтверждают наше предположение, что во втором полугодии 1942 г. СССР так и не смог преодолеть характерных для первого полугодия тенденций в выпуске вооружений и военной техники.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно