|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 244

У Фромма зло – это господство четко очерченного зла над четко очерченным добром. У Арендт весь ужас в неразличимости добра и зла, хаосе. Есть ли здесь альтернатива? Классическая система тоталитарного контроля и ее первые трещины

Вся внутренняя политика тоталитарного режима осуществлялась в глубокой тайне. На поверхности оставались только некоторые персональные перемещения, в ходе которых некоторые фамилии исчезали надолго или навсегда, регулярные (1 апреля) снижения цен на 1–2 %, кампании подписки на государственные займы и громкие идеологические кампании, направленные против разных «грубых идейных ошибок». Под этой невыразительной поверхностью крылись новые и новые секретные замыслы гениального вождя, а также напряженные столкновения в подковерной борьбе разных групп и кланов. Послевоенное время для СССР было временем самой полной реализации тех тоталитарных потенций, которые заложены в коммунистической однопартийной диктатуре. Это – пора более классического тоталитаризма, чем эпоха Великого перелома с коллективизацией или приснопамятным «тридцать седьмым годом». Диктатура 1940–1950-х гг. осуществлялась ближе к ленинскому идеалу, – не столько путем ужасающего массового террора, сколько взмахами «дирижерской палочки», за которыми слышалась молчаливая угроза. Вонь от «зоны», «нижнего мира» ГУЛАГа и бесчисленных СИЗО слышна была даже в кремлевских палатах; но все, что происходило в подвалах МГБ и заброшенных в безвестность лагерях, было окутано глухой непроницаемой секретностью так же, как тайны наивысших властных кабинетов. Зато контроль над обществом был почти абсолютным, он охватывал всю науку и культуру, включая повседневное поведение; террор был минимально публичным и максимально эффективным. Экономика, отгороженная от мирового рынка, была в конечном итоге сбалансирована как никогда за годы коммунистической власти. Влияние коммунизма на мировые процессы, контроль над значительной частью территории планеты был наибольшим в его истории. Все это создало причины всплеска 1960–1970-х гг., но в то же время заключало в себе все противоречия «развитого социализма» и тенденции, которые привели к краху коммунизма. Конечно, перед мировой демократией вставали вопросы о внутренних политических силах, которые могли бы стать опорой новой России. Имевшиеся на то время антикоммунистические вооруженные и политические структуры могли рассматриваться как замыслы высших штабов «подрывных элементов», способных лишь на «тайную организацию массовых волнений и вооруженных беспорядков». Насколько их можно было рассматривать как серьезную политическую оппозицию коммунистическому режиму – об этом военные и политические лидеры Запада не задумывались. В упомянутой директиве РНБ от 18 августа 1948 г. говорилось: «В настоящее время есть ряд интересных российских эмигрантских группировок… Любое из них куда больше подходит, с нашей точки зрения, для руководства Россией, чем Советское правительство». Очевидно, среди таких эмигрантских группировок были не только коллаборационистский НТС («Национальный трудовой союз»), но и люди, близкие к Керенскому или Чернову. По крайней мере, если не признавать Советское правительство законным, то наилучшим кандидатом было бы Временное правительство 1917 г., глава которого был тогда еще жив, или руководство Учредительного собрания (Чернов был его председателем), законно избранного в 1917 г. Опасность переориентации союзников на Керенского или Чернова в случае поражения СССР в войне имели в виду советские руководители еще в 1941 г., как вспоминает Судоплатов. Со слухами о том, что главу созданного ОУН «Антибольшевистского блока народов» Ярослава Стецько должен заменить Керенский, связаны планы убийства премьер-министра Временного правительства России, вынашиваемые Сталиным в последние годы жизни. Так или иначе, готовность Запада поддержать кого угодно, только не коммунистов, ориентация на вооруженное противостояние с СССР, ставка на бывших коллаборационистов и на военное сопротивление праворадикальных националистических группировок были лишены шансов на понимание и широкую поддержку в советском обществе.

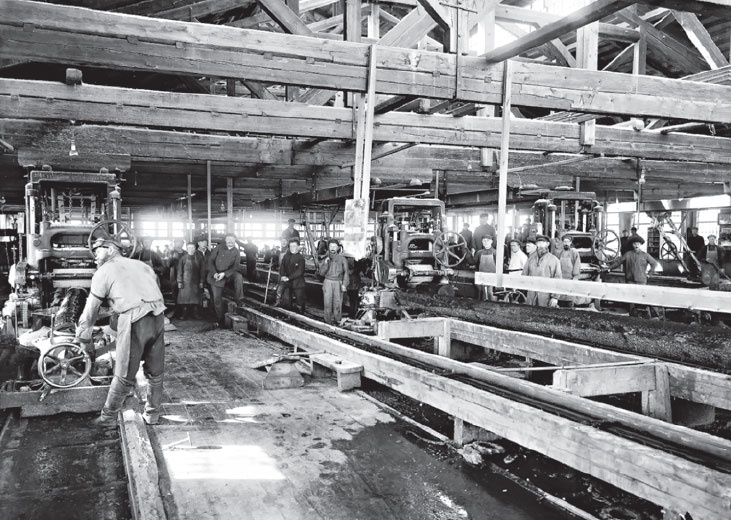

Лесопилка в Архангельске. 1950-е годы Говоря о послевоенном сталинском тоталитаризме, можно выделить в нем два периода: до 1949–1950 гг., когда отстраивалось разрушенное войной хозяйство, и последние годы жизни Сталина, когда СССР стабилизировал экономическое и финансовое положение, утверждался в европейских «странах народной демократии», создал атомное оружие и вышел на новые азиатские плацдармы. Все это время действовали и те факторы, которые поддерживали стабильность режима, и те, которые составляли для него серьезную внутреннюю опасность.

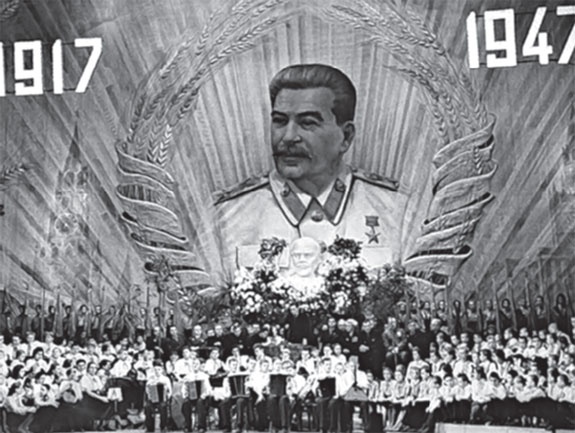

Большой театр. Празднование 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции Стабильность режима предоставляла инерция войны и победы, которая поддерживала солидарность общества. Речь шла, в конечном итоге больше чем о традиции военного братства. Вскоре после капитуляции Германии Эйзенхауэр в июне 1945 г. имел с маршалом Жуковым откровенные разговоры, о которых позже рассказывал сын генерала Милтон. «Обращаясь к Эйзенхауэру, Жуков спросил: «Генерал, объясните мне, в чем смысл американского мировоззрения». Главнокомандующий начал рассказывать об образовании США, о Декларации независимости и других событиях ранней американской истории. Жуков перебил собеседника: «“Я понимаю то, о чем вы говорите. Но мне неясно, почему вы верите во все это. В Америке каждый борется сам за себя, каждый стремится улучшить свое материальное положение. Какое же значение при подобных условиях имели все эти абстрактные истины о добре?”» [632] Жукова, типичного советского человека, не устраивало общество, которое не определяло бы гражданам общих далеких целей, ограничиваясь нормами сожительства, и по-либеральному оставляло бы подобные проблемы каждому отдельному индивиду или политическим, религиозным и тому подобным группам. Нормы, заложенные в демократию, – «абстрактные истины о добре», – были неинтересными уже потому, что все это происходило в «ранней американской истории». В Америке не было того, что Мальро назвал «энтузиазмом освобождения». А в России война усилила и оживила ощущение жертвенного энтузиазма, которое уже угасало даже у пламенных коммунистов 1920–1930-х годов. Возвращаясь к психологии советских людей той бедной и голодной поры, когда они были абсолютно беззащитными перед системой тотальной власти от Кремля до председателя колхоза, удивляешься не столько мерзким проявлениям насилия, сколько этому искреннему энтузиазму. Бездумная преданность, которая не пережила девальвации ценностей даже в результате очевидной неспособности Сталина организовать защиту страны, читается и у тех, кто, в сущности, был чужеродным телом в коммунистической системе. Так, Константин Симонов, один из ближайших к кремлевским верхам политик-писатель, безусловно преданный партии и Сталину, принадлежал к семье «бывших»: и отец, и отчим его были русскими офицерами, причем отчим даже «сидел»; и мать – княжна Оболенская, и ее сестры-ленинградки – тетки писателя – очутились в ссылке после убийства Кирова. Симонов начинал с ремесленного образования, но эта псевдорабочая карьера не была для него просто мимикрией – поэт и журналист искренне отдал советской власти свой не очень большой, но настоящий талант. В чем же сила тех идей, которые воодушевляли людей, подобных Симонову? Перечитывая сегодня его размышления о прожитых годах, чувствуешь то, что было фоном всех его убеждений: это – чувство особенной исторической миссии Советского Союза, России.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно