|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 119

«Принять никак не могу, так как болен. Все театры советую положить в гроб.

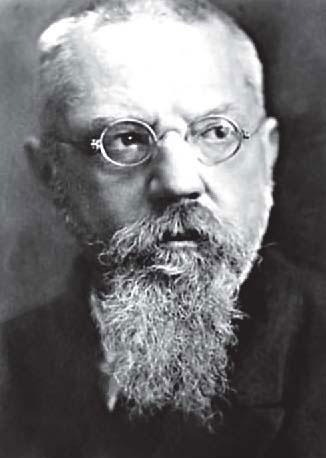

А. В. Луначарский Наркому просвещения надлежит заниматься не театрами, а обучением грамоте». [301] 24 июня 1921 г. Луначарский просил выделить ежемесячную постоянную помощь, оплату, за репетиции и за спектакли: Шаляпину соответственно – 1000, 250 и 500 золотых рублей, Глазунову – 500, 50 и 25 рублей, Давыдову, Ермоловой и Метнеру – 300, 50 и 25 рублей. Из-за сопротивления Литкенса все было сорвано. Общую идею партийной политики относительно интеллигенции на примере высшей школы выразил историк-марксист, заместитель наркома образования М. М. Покровский: «Нам нужно завоевать высшую школу, вытеснив белого профессора и заменив его красным». [302] Понятия «белый профессор», «красный профессор» студентами тогда определялись просто: «красные» начинали лекцию обращением «товарищи», «белые» – «коллеги». Проблема заключалась в том, как именно следует «коллег» «вытеснить», каким способом и в какой мере здесь можно опираться на насилие, а в каких случаях – на свободную идейную конкуренцию. То же касалось всех других областей культурной жизни. В 1918 году была образована так называемая Социалистическая академия, при которой существовали разные институты и журналы. Созданы были «рабочие факультеты» («рабфаки») с классовым принципом отбора и облегченным курсом подготовки к высшим учебным заведениям. Идеологом и организатором всей этой системы, а также главой Соцакадемии (с 1923 г. она называлась «Коммунистической») был М. М. Покровский. Сначала при гостинице «Метрополь», где тогда жили большевистские лидеры – Покровский и проф. Рейснер, отец главного морского комиссара (знаменитой Ларисы Рейснер), создали небольшой кружок, в который, между прочим, входил и давний единомышленник Покровского, Богданов. Покровский и внес в Совнарком предложение об образовании наряду с Российской академией наук еще и Социалистической академии. «В первую очередь мы ставим посильную разработку вопросов научного социализма и коммунизма», – писали основатели. [303] Ленин перенес вопрос на ВЦИК, который утвердил проект, предложив расширить Соцакадемию зарубежными силами. В состав Соцакадемии вошли Покровский как ее председатель, Бухарин, Богданов, Луначарский, Рейснер, Рязанов, Скворцов-Степанов, Крупская, Фриче и другие.; среди включенных позже – Горький, Коллонтай, Тимирязев. Среди зарубежных членов Соцакадемии были Каутский, Адлер, Бауэр, Гильфердинг, Лонге, Ромен Роллан. Никто из них, конечно, в Москву на заседания не ездил, но интересно, что для авторитета были введены и теоретики-социалисты, провозглашенные «ренегатами».

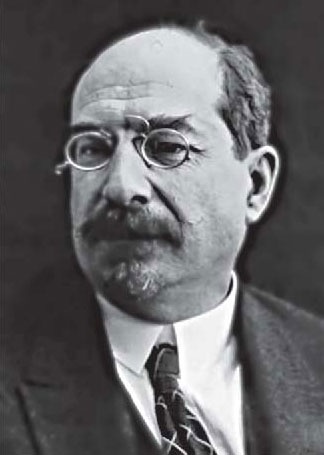

М. М. Покровский Однако авторитет «красных профессоров» не шел ни в какое сравнение с научным и культурным авторитетом «белых профессоров». «Кузница» и ВАПП считали, что они и являются «пролетарской литературой», требовали прямого партийного руководства литературой, гегемонии пролетарских писателей и тому подобное и щедро раздавали классово-партийные оценки всем своим конкурентам. В России существовали и развивались объединения некоммунистических интеллигентов-гуманитариев: Психологическое общество (с 1921 г. его возглавлял большой знаток Гегеля И. А. Ильин), «Свободная академия духовной культуры» в Москве (Н. А. Бердяев), «Вольная философская академия» («Вольфила») в Петрограде (Андрей Белый, Александр Блок, Евгений Замятин, Р. В. Иванов-Разумник, В. Б. Шкловский, К. С. Петров-Водкин и др.), Социологическое общество (Н. И. Кареев, П. А. Сорокин). В Петрограде функционировало Общество писателей, формально возглавляемое А. Блоком, фактически – Н. Гумилевым. Независимые издательства и журналы успешно конкурировали с коммунистическими изданиями. 1921–1922 гг. были годами наивысшей плодотворности некоммунистической интеллигенции, которая осталась в России. С «красными» писателями и художниками дело обстояло сложнее, чем с профессорами. Из богдановского Пролеткульта выделилась группа «Кузница» (Гладков и др.), которая образовала Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей (ВАПП) при Пролеткульте. В этом литературно-политическом окружении издавались журналы «На посту» (1923, с 1926-го – «На литературном посту»), «Октябрь» (1924), «Молодая гвардия» (1924). В редколлегию «На посту» входили партийные авторитеты – Каменев, Радек, Невский, Ярославский, Мануильский, Бубнов, Демьян Бедный и пр. В редколлегию «Молодой гвардии» – Авербах (редактор), Радек, Ярославский. Приветствие журналу прислали Троцкий и Чичерин. Таким образом, «пролетарские писатели» имели ощутимую поддержку со стороны партийной верхушки. Тем не менее, о конкуренции «пролетарских писателей» с теми российскими поэтами и прозаиками, которые остались в России, не могло быть речи (так же, как и о конкуренции «красных» и «белых» профессоров). «Коллеги» составляли то ядро российской интеллигенции, ту ее критическую массу, которая сформировалась еще в Петербурге: чтение стихотворений, доклады и дискуссии в «башне Иванова», близ Таврического сада, в артистических кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов», на собраниях «Вольфилы», в зале училища Тенишева, где формалисты спорили с традиционалистами, в зеленом зале «Зубовского дворца» (позже – Института истории искусств), где выступали литературоведы, философы, писатели. В этих дискуссиях вызревали передовые идеи нового века (хотя их участники бывали наивными и нетерпимыми). Здесь царила – у представителей несовместимых, казалось бы, направлений – настоящая высокая культура, наследие русского Серебряного века. Некоммунистическая интеллигенция вела себя очень активно в организационном отношении и была на пороге образования структур гражданского общества, которые могли эффективно сопротивляться диктатуре малообразованных партийцев. Еще до НЭПа, 27 января 1921 г., Ленин принял Горького, руководителя Объединенного совета научных учреждений и высших учебных заведений Петрограда постоянного секретаря Академии наук академика С. Ф. Ольденбурга, профессоров В. А. Стеклова и В. Н. Тонкова по вопросам организации союза научных работников как общественной организации во всероссийском масштабе. Эта идея принадлежала давнему другу Ольденбурга В. И. Вернадскому, который оказался во врангелевском Крыму и весной 1921 г. вернулся в Москву. (Стоит напомнить, что кадеты Ольденбург и Вернадский возглавляли Министерство образования во Временном правительстве.) Союз не был разрешен – Покровский, вяло поддержанный наркомом Луначарским, сразу поставил вопрос, должен ли союз быть профсоюзом или же общественно-политическим объединением. Обмануть большевиков не удалось. Академия наук осталась относительно независимой от большевистской власти, но не создала себе общественную опору.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно