|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 111

В словах Ленина слышится нерасположение к людям, воспитанным в «старом обществе», которые, «можно сказать, с молоком матери воспринимают психологию, привычку, понятие – или рабовладелец, или раб, или мелкий владелец, мелкий служащий, мелкий чиновник, интеллигент, словом – человек, который беспокоится только о том, чтобы иметь свое, а к другому ему дела нет». [285] Это старшее поколение, его поколение – и он сам вместе с ним – имеет одну главную функцию: «уничтожение основ старого капиталистического быта, построенного на эксплуатации». Оно может «создать крепкий фундамент» – и, прибавим, лечь в него, «вымерши». А дальше будет продолжать дело поколение, которое уже не знает, что такое «мое» и «твое». Но реального молодого поколения коммунистов Ленин не понимал и побаивался. Для него и Маяковский, и футуристы, и моральный нигилизм молодежи, которая сводит любовь к половому акту, и ультралевые «синеблузники» из агитбригад Пролеткульта, последователи Богданова, и бездушные функционеры, для которых коммунизм – это брошюры, заседания и лозунги из передовиц «Правды», – все это люди, которые выбросили из старого классического образования и культуры что-то, чего не стоило выбрасывать, которые слишком порвали с классическим наследием. И в своем обращении к поколению, которое, по его мнению, должно было жить при коммунизме, Ленин несмело и путано предлагает оставить кое-что из старой гимназии, старой культуры.

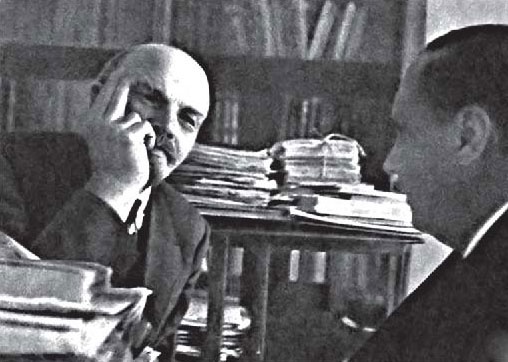

«Кремлевский мечтатель» В. И. Ленин и Герберт Уэллс в Кремле Лозунг «Учиться и овладевать всей совокупностью знаний, которые накопило человечество», как раз и был той сенсацией, которую менее всего ожидали. Это был вызов самым агрессивным провозвестникам нового времени, которые, «проверяя реестр всего мироздания», с презрением выбрасывали Пушкина «за борт парохода современности». Но вызов все же непоследователен и несмел, ведь что все это значит в этом контексте? Как отделить то, «что было в старой школе плохого и полезного»? Как выделить «массу ненужных, лишних, мертвых знаний», которыми «забивали головы» молодым людям, и что оставить от старых знаний? В. И. Ленин, вождь партии – старомодный господин в аккуратно заплатанном потертом дореволюционном костюме, при галстуке в крапинку и, однако, в «пролетарской» кепке, интеллигент с консервативными провинциальными вкусами, который тайком перечитывал Некрасова и Надсона, чувствовал, что не находит понимания и поддержки у «кожаных курток» Гражданской войны. Ленин приводит пример Маркса, который «все то, что было создано человеческим обществом… переделал критически, ни одного пункта не оставил вне поля зрения». [286] Если Маркс действительно переделал все, для чего тогда читать еще что-то, кроме Маркса? И не крылся ли за этим какой-то огромный цивилизационный разлом, который отделял историю старой Европы с ее императорами, расшитыми золотом мундирами, дирижаблями, выставками грандиозных реалистичных полотен, правыми и левыми парламентскими социал-демократами старой школы – от европейского «модерна и постмодерна», от того, что и не было уже, возможно, Европой? «Модернизм» – возрождение или сумерки Европы?

Итак, поставим вопрос радикально: не стало ли движение в европейской культуре, связанное с именами Маха и Ницше, Бергсона и Штайнера, Сезанна и Джойса, Пикассо и Маяковского, и так далее – началом конца Европы? Теми самыми сумерками европейской цивилизации, которые предсказывали Данилевский и Достоевский еще в последней трети XIX века, которые провозгласил Освальд Шпенглер после Великой войны? Не в том смысле, что наступила цивилизационная катастрофа – мы знаем уже теперь, что Европа пережила огромные социальные обвалы и продолжала жить. А в каком-то метафизическом смысле: является ли та Европа, в которую мы сегодня стремимся «войти», действительно Европой? И если так, то что делало ее Европой сотни лет тому назад и делает ее Европой сегодня, невзирая на невиданную в истории динамику европейского развития? Что же такое Европа? Конечно, это – совокупность зданий, дорог, машин, лабораторий, библиотек, музеев, информационных систем, исторических достопримечательностей и тому подобного, «священные камни» храмов, городов и сел европейского континента – вместе со смыслом, укоренившимся в предметах культуры и живым благодаря передаче исторического опыта ее людей от поколения к поколению. При слове «Европа» у кого-то возникают в воображении, может быть, картины парижских островов Сите и Сен-Луи с громадой собора Нотр-Дам де Пари и мрачными зданиями Дворца юстиции; кто-то видит прекрасную и легкомысленную Вену с пышным оперным театром и дворцами в изысканных парках; кому-то мерещится галерея Уффици, кто-то слышит Моцарта, а кто-то – Вагнера или Чайковского; для кого-то Европа – это модерные корпуса университета на поросшем молодым лесом холме над готическими улицами Геттингена; кто-то видит золотой шпиль Петропавловской крепости, низкое небо над Петербургом и серые воды Невы, а кто-то – темные византийские иконы в монастырях, затерянных в лесных зарослях Балканских гор; кому-то представляется краковский Вавель и площадь близ Мариацкого костела, а кому-то – Киевская София… Что же именно, какой исторический и культурный смысл объединяет все подобные образы? И объединяет ли? Проще обстоит дело с общественно-политическими измерениями феномена Европы. Именно для Европы характерно преобладание системы ценностей, в которой главное место занимают политическая демократия, рыночная экономика и национальная государственность, минимально заангажированная идеологически. Большую роль в определении исторической судьбы европейских народов сыграло то, что их культуры развивались в общем русле христианства. Особенностью христианства по сравнению с другими сверхэтническими религиями является отделенный от государственной власти институт церкви, наделенный идеологическими функциями нормирования вероисповедальных и обрядовых вопросов и организационно-бюрократическими функциями посвящения и служебного перемещения священнослужителей. В полном объеме подобных функций не имеет ни одна другая религия. Аналогично складывались и отношения военного сословия и государства – с одной стороны, и мира городов, торгово-промышленного богатства: в конечном итоге возникла система относительной независимости власти, веры и денег. Уже феодальная система давала как образцы компромисса центральной власти с местными власть предержащими (Англия), так и образцы имперского деспотизма, который, однако, был бы невозможен без поддержки городов (абсолютная монархия, в частности во Франции). Социальное равновесие содействовало развитию правовых принципов, благодаря чему после гибели Римской империи (в немалой степени благодаря церкви) сохранилось наследие римского права. Невзирая на стремление церкви (кое-где успешное) подчинить себе государство и образовать тоталитарную теократию, в целом европейской истории присуща относительная независимость веры и власти.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно