|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы | Автор книги - Максим Оськин

Cтраница 79

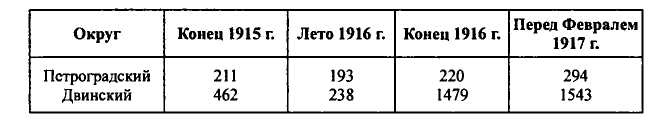

Чтобы иметь наглядное представление о царившем на Румынском фронте хаосе, можно посмотреть «Юношеский роман» В. П. Катаева, воевавшего тогда в Румынии. А именно — на страницы, посвященные отступлению от рубежа порта Констанцы и Траянова вала. Ввиду неорганизованного отступления сам будущий выдающийся советский писатель, по сути, превратился в такого «бродяжничающего нижнего чина». Пытаясь сбить волну дезертирства (зачастую — опять-таки из маршевых команд при следовании на фронт из воинских эшелонов), военное командование предприняло попытку такой операции как широкое распространение соответствующей информации в тылу. Сведения о дезертирах передавались на места его постоянного проживания и довоенной работы. Следовательно, определенная ставка делалась на «сознательность» земляков дезертира, которые могли (и, по мысли властей, должны были) выдать уклониста властям в случае его появления в родных местах. Так как передача информации в централизованном порядке объективно являлась невозможной, то обязанности в этом плане перекладывались на плечи непосредственных командиров соединений, где служил дезертир. Соответственно, вся ответственность за объявление пропавшего без вести солдата дезертиром должна была лечь на этих низших начальников. Так, приказ командарма-2 ген. В. В. Смирнова по 2-й армии от 16 декабря 1916 года указывал: «Со своей стороны, рекомендую начальникам отдельных частей самим сообщать о совершенном позорном побеге их нижних чинов сельским и городским властям преступника для извещения всех его родных и родственников, а также земляков». [331] Речь идет о спокойном фронте. Эта 2-я армия входила в состав Западного фронта ген. А. Е. Эверта. Последняя широкомасштабная операция Западного фронта — наступление под Барановичами в конце июня месяца. После того Западный фронт вел лишь позиционную борьбу — изнурительную, но все-таки не влекущую за собой больших человеческих потерь. А. Б. Асташов приводит динамику количества задержанных дезертиров (в неделю) по двум северным военным округам:

Отсюда следует вывод исследователя: «Всего же по Двинскому военному округу с октября 1916 года до 5 марта 1917 года задерживали в среднем по 1504 человека в неделю, а с марта по июль 1917 года — 1410 человек… Динамика дезертирства показывает, что основную роль в развале русской армии сыграла не революция. Причины были глубже, чем революционная пропаганда или подрывная деятельность противника. Главным фактором послужил крестьянский состав русской армии, не выдерживавший тягот современной войны. Как и раньше, солдат подчинялся в своем настроении больше сезонным циклам, нежели гражданскому долгу». [332] На наш взгляд, верный вывод А. Б. Асташова нуждается в уточнении. Хотя первопричиной бегства с фронта и послужили тяготы войны, но после Февральской революции стало гораздо больше способов для уклонения от воинской службы. Кроме того, карательный меч государства ослаб до невообразимых пределов. Отсюда и распространенное мнение о развале армии в период революции. Невозможность (а то и откровенное нежелание) революционных властей справиться с дезертирством наряду с законотворчеством периода двоевластия и создала ту обстановку, в которой «подчинение» солдата-крестьянина «сезонному циклу» могло быть реализовано в многовариантной и практически не наказуемой атмосфере. Понимая, что в родных деревнях их уже будут ждать, многие дезертиры скрывались в больших городах, где, кроме прочего, было легче затеряться. В период войны губернские города, не говоря уже о столичных, сильно разрослись в плане населения. Рабочие оборонных предприятий, беженцы, военнопленные, воинские команды — все это создавало массу вариантов для укрытия от полицейского ока. Наиболее привлекательными городами являлись многонаселенные Петроград и Москва. Так, Министерство внутренних дел сообщало в Канцелярию московского генерал-губернатора 16 февраля 1917 года: «При произведенных {полицией}… обходах в декабре 1916 года мест, могущих служить для укрывательства преступных лиц, были задержаны 1030 человек по сомнению в их личности. И в числе их оказались 40 самовольно явившихся в Москву, 90 — скрывающихся от отбытия воинской повинности и 83 — самовольно отлучившихся из своих частей нижних чинов {в январе 1917 года были задержаны 675 человек, в том числе 29, 55 и 33, соответственно}…» И далее… «Кроме того, чинами наружной полиции при ежедневных обходах своих участков задержаны отлучившихся нижних чинов в декабре 1916 года 793 и в январе с. г. 352». [333] Разочарование войной, усталость страны и народа от ее ведения, усиливавшийся кризис транспорта и, следовательно, снабжения, усугублялись моральным надломом. Антиправительственная пропаганда, обрушившаяся теперь уже непосредственно и на царскую семью, пиком чего стало убийство Г. Е. Распутина высокопоставленными придворными лицами, лишь усиливала антивоенные настроения. Ведь очевидно, что сама по себе Первая мировая война как таковая в массовом сознании была связана прежде всего с царем и его волей и авторитетом. Каждый солдат видел, что ему лично участие в войне ничего не несет, почему интересы России в целом ассоциировались с интересами каждого солдата-крестьянина и вообще с интересами крестьянства. Либеральная буржуазия, стремившаяся уничтожить если не царизм, то как минимум неподконтрольного ей монарха, каковым и являлся император Николай II, не понимала, что с падением царизма ведение войны для народа будет являться бессмысленным. Привыкнув распоряжаться интересами страны за спиной монархического режима, оппозиция рубила сук, на котором сама же и сидела, все-таки восемьдесят процентов крестьянского населения в сташестидесятимиллионнои стране — это громадная сила традиционно консервативной инерции, чем впоследствии прекрасно воспользовались большевики и сталинское правительство при построении тоталитарного общества в СССР. Наиболее дальновидные лидеры оппозиции, как П. Н. Милюков и А. И. Гучков, готовили поэтому только дворцовый переворот, но и их убеждение в том, что ситуацию удастся удержать под контролем, было максимально наивным. И, главное, ни один оппозиционный лидер не смог надлежащим образом расценить то простое обстоятельство, что в данный момент в государстве находились двенадцать миллионов вооруженных крестьян, недовольных войной вообще и «господами» в частности. При этом особенной разницы между помещиками и либерал-буржуа в глазах нации не существовало. Военные с тревогой, а потом просто с горечью отмечали влияние данного фактора на жизнь страны и функционирование Действующей армии: «…под впечатлением этой пропаганды и усталости войной в войсках развилось в тревожных размерах дезертирство. Причем дезертиры являлись в деревне лучшими проводниками идей пораженчества, так как надо же им было дома прикрыть свое преступление какими-либо идейными мотивами». [334]

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно