|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы | Автор книги - Максим Оськин

Cтраница 28

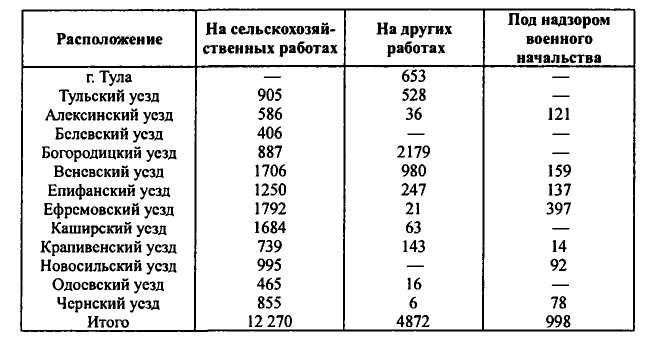

Вот здесь и были издевательства: «В лагерях все-таки жизнь пленных намного лучше, чем в рабочих командах… в деревнях у крестьян пленным живется сносно, часто над ними нет часового, есть иллюзия свободы, в особенности если они размещены по два, по три у самих крестьян. Но ужас положения пленных на заводах, фабриках, казенных работах… Наши солдаты на работах — это не военнопленные, а рабы, и заступиться за них некому». [99] Конечно, это, скорее, метафора. Можно подумать, что австро-германские пленные в России располагали полным набором гражданских прав. Рабочие команды военнопленных подчинялись военному ведомству, использовались на наиболее тяжелых и опасных работах. Например, перемещение военнопленных в Австро-Венгрии в составе постоянных или подвижных партий рабочих команд могло осуществляться лишь в ведении военного министерства или местного Осведомительного бюро труда. В Германии русские пленные работали в среднем по двенадцать часов, в Австро-Венгрии — десять (с 1916 года — двенадцать). Воскресенье — выходной. Некоторые пленные работали и по восемнадцать часов в сутки, это тоже правда: «Основой экономической политики Германии по отношению к военнопленным было сведение к минимуму затрат на их содержание, что зачастую противоречило установленным международным нормам. В то же время германское государство старалось максимально использовать военнопленных „неблагородного“ происхождения в качестве дешевой рабочей силы». [100] А конвой намеренно составлялся из антирусски настроенных элементов. С другой стороны — кто же заставлял людей сдаваться в плен? Многие русские солдаты сдавались сами, вынужденные к тому превратностями неравного боя. Но вариант — погибнуть или сдаться — все же существовал. И тогда жаловаться ни к чему, раз решил избегнуть напрасной гибели и сдаться. Или погибнуть в бою — это уже менее почетно для солдата? Но и здесь не все так просто. Участники войны показывают, что основной бедой (помимо фронтовых работ) была работа в промышленности или на добыче полезных ископаемых — на государство. Причем не важно, в какой стране, и для Германии, и для Австро-Венгрии, и для России — это одинаково. В сельском хозяйстве работать было несравненно легче. Каковы же цифры тех счастливцев, что оказались на работах в сельском хозяйстве? Сначала о Российской империи. В 1914–1915 гг. к работам в народном хозяйстве России привлекался небольшой контингент неприятельских военнопленных. Это было связано с тем, что оборонная промышленность еще не успела развернуться, а в сельском хозяйстве, перед войной испытывавшем фактор аграрного перенаселения, рабочих рук еще хватало. Например, к осени 1915 года в Омском военном округе находилось пленных 2735 офицеров и 152 862 солдата. Из них только 22 офицера и 31 143 солдата числились на работах. [101] Это — лишь двадцать процентов от общего числа военнопленных. В народном хозяйстве России их труд пока был не нужен. Осенью 1915 года в Вооруженные силы Российской империи прошел первый призыв ратников 2-го разряда — людей, ранее никогда не служивших в армии. Тогда же к работе на оборону была привлечена и частная промышленность, что вызвало отток рабочих рук из села в город, где заработки были стабильнее, выше, а главное — работа на оборону давала «бронь» от призыва на фронт. Вот с этого момента начинается массовое использование военнопленных в трудовой деятельности. Летом 1915 года в азиатской части Российской империи находилось до шестисот тысяч пленных, но с конца года их постепенно стали перемещать в европейскую часть для сельскохозяйственных работ, так как использовать такую массу людей в Сибири на работах было невозможно. В русском сельском хозяйстве к концу 1915 года работало 220 000 пленных, но уже в начале 1916 года из Сибири и Туркестана по ходатайству Министерства земледелия было переброшено еще 180 000 человек. Тогдашний министр земледелия в мемуарах указывает, что к весне 1916 года в распоряжение министерства земледелия поступило свыше 350 000 военнопленных. [102] В целом в сельском хозяйстве России работали до половины всех работавших пленных. Так, к концу 1915 года в российском народном хозяйстве работали свыше полумиллиона пленных. В том числе 246 340 — в сельском хозяйстве, 139 315 — в промышленности, 66 880 — на строительстве коммуникаций, 33 595 — в лесном хозяйстве и на строительстве гидротехнических сооружений, 19 802 — в городском и земском хозяйстве. [103] В 1916 году цифра работавших — более полумиллиона человек. Зарплата составляла от двадцати до восьмидесяти копеек в день. В ходе Брусиловского наступления 1916 года поступило еще 160 000 пленных. Итого к середине 1916 года — 560 000 пленных в сельском хозяйстве плюс около 240 000 беженцев. [104] Можно привести и региональные данные в качестве примера, подтверждающего основной вывод. Военнопленные в Тульской губернии в сентябре 1916 года: [105]

Тульская губерния — это одна из «старых» черноземных губерний Центральной России, одна из трех губерний, где наиболее сильно было помещичье землевладение. Здесь особенно велико было аграрное перенаселение перед войной. Отсюда и небольшая цифра трудящихся военнопленных, не покрывавшая и десяти процентов от всех призванных на войну жителей губернии. Но три четверти работающих пленных заняты в сельском хозяйстве. Таким образом, в 1916 году в России в сельском хозяйстве в любом случае работали более половины неприятельских военнопленных. Теперь относительно Германии и Австро-Венгрии. Здесь цифры несколько разнятся. Бесспорно, что в разные периоды цифры были различными, но, как представляется, тенденция использования труда пленных в сельском хозяйстве постепенно увеличивалась. Если мощная немецкая промышленность давала вооруженным силам необходимое количество вооружения всю войну, то продовольствия не хватало. Чем больше оголялось от мужских рук сельское хозяйство, тем больше в него передавалось пленных. На наш взгляд, такая тенденция существовала, хотя прогрессировала она по минимуму.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно