|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 92

Реже этот обычай встречается в Центральной и Южной России. Так, на юге с теми же целями «из лучинок кресты ставили по углам, где образа» [ЛА СИС, с. Агишево Шацкого р-на Рязанской обл.]; «Оставляли, на божничку становили. И до другого Крещенья стоить…» [ЛА МИА, с. Каменка Козельского р-на Калужской обл.]. В Тульской и Калужской областях утром на Крещение деревянные крестики бросали в колодцы. «Эта у нас делали крестики на Крещения, зимою. Крещенья когда бываеть вот, и делають крестики – там один-два – и в колодезь бросають. На Крещенья должно быть так. Положено…» [ЛА МИА, д. Марьино (Орлинка) Козельского р-на Калужской обл., с. Давыдово Тульской обл.]. Крестики делали из двух лучинок, одну из которых расщепляли до середины и вставляли в нее поперек вторую. Иногда их форма напоминала обычные для данной местности намогильные кресты. «Наделаешь [крестиков] вот так, чтоб домиком [т. е. наподобие старообрядческих крестов „с крышкой“]. На окошечко поставишь, на стол бросишь – и всё. А потом убираем. Убирём, да…» При этом «крестики» сжигать запрещалось [ЛА СИС, д. Никоново Вашкинского р-на Вологодской обл.]. В других случаях, напротив, крестики необходимо было сжечь: «В Крещенье из лучинок ставили крестики на все выходы из дома: на окна, двери, ворота, а утром их все сжигали. Крестик стоит – значит „святки“ не заходили. Сожжёшь их – святков близко не будет» [ЛА СИС, д. Сальниково Вашкинского р-на Вологодской обл.]. О древности крещенских крестиков и их генетическом родстве с обрядовыми антропоморфными фигурками свидетельствует упоминаемый Н. Н. Велецкой гуцульский обычай изготовлять на Крещение куклу из дощечки, обернутой шерстью, которую после использования пускали по течению реки [Велецкая 1978, с. 166]. В качестве еще одной параллели приведем соломенные и деревянные крестики, использовавшиеся в качестве игрушек и украшения дома у украинцев – см. илл. 124 [Грушевський 2006, с. 113].

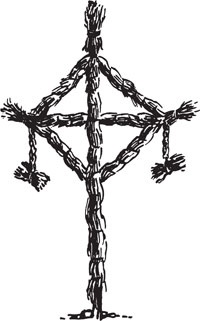

Илл. 124 Вообще «закрещивание» является составным элементом многих ритуалов. Широко применялось это действие в жатвенном обряде: закончив жатву, чертили на земле крест; если отрывались от жатвы по каким-либо надобностям, то оставляли на краю несжатого участка крест из соломинок [Лобкова 2000, с. 32]. Несомненно, существенное воздействие на символику «крестиков» оказала обрядность этого дня, связанная с освящением воды в иордани, для чего на реке или на пруду вырубали изо льда и устанавливали возле проруби огромные кресты. Вместе с тем описанные выше крестики являлись своеобразными примитивными куколками, обозначавшими фигурки изгоняемых «бисей», унизанные ленточками антропоморфные фигурки выпроваживаемых в этот день «куляшей» и прочей нечисти – см. илл. 125, крестообразная антропоморфная конструкция из соломы, использовавшаяся при устройстве масленичных костров [Wolfram 1972, s. 9, австрийцы]. Места, в которые их помещали (углы дома или вода, щели между бревен или матица в хлеву, места в изгородях, предназначенные для прогона скота – «заворы»), были связаны с местами обитания изгоняемых демонов. Образцы подобных крестиков были опубликованы нами и А. Б. Морозом [Живая старина 1996, № 4, оборот обложки]. В Велижском р-не Смоленской обл. подобные крестики устанавливались местными жителями на срубах колодцев сразу после крещенского водосвятия –см. цв. вкл. 6 [ЛКЭСК МИА, д. Вязьмёны]. Через неделю (либо на Вербное воскресенье или на Пасху – сроки варьировались) крестик ставили в доме под иконы, а затем во время или после сева, иногда вместе с веточками вербы, которые также ставили под иконы в Вербное воскресенье, втыкали в поле, где он стоял до окончания жатвы. После дожинок крестики приносили домой и втыкали их в ссыпанное в закрома зерно нового урожая, «чтобы мыши не ели» [ЛА МИА, д. Вязьмёны]. Такого рода «крестики» близки по смыслу к румынским крестообразным антропомофным деревянным фигуркам, которые могли употребляться как нательные кресты [Толстой 1995д, с. 212, рис. 35]. На Русском Севере именно к крестикам часто привязывали подарки от «куляшей». Скажем, в Великом Устюге вечером накануне Крещения родители ставили под окнами небольшой (высотой около 30–40 см) крестик, привязывали на него подарки, а утром предлагали детям посмотреть, что им оставили «куляши» [Морозов 1998б]. В этом случае функции «крестиков» приближаются к функциям современной новогодней елки, а также традиционного свадебного деревца, о котором уже шла речь выше. Аналогичную изофункциональность креста и елочки можно обнаружить и в святочном озорстве. «Под Новый год шалили: и вокна мазали, и двери мазали, и закрывали, и подпирали двери ни знама чем. Усё творили. Ух!.. Моей матери покойницы в Новый год етот у трубу поставили крест. Зашли на кладбища у в Ордёнки и стащили крест. И нясли, как собралися – тёмна было! – как собрались, несуть крест. Что несуть – не известно. А потом моя мать встала утром, кричить: „Баб Чухина! Молись Богу!“ – у трубу поставили крест. Значить, по етой, по крыши по двору прошли (а двор был с накатом так) и на трубу поставили крест… И ёлочку запихивали – всё делали!..» [ЛА МИА, д. Дешовки Козельского р-на Калужской обл.].

Илл. 125 Кроме того, в разных местах России небольшие крестики выпекали на Крещение или Средокрестье из густо замешенного теста [классификацию средопостного печенья см.: Страхов 1991, с. 98–141]. Эти крестики, так же как и деревянные их аналоги, кропили освященной в церкви водой, а затем клали в сусеки, чтобы зерно не портилось [ЛА МИА, д. Под-волочье Кичменгско-Городецкого р-на Вологодской обл.; с. Тарадеи Шацкого р-на Рязанской обл.]. Широко распространенным можно считать и обычай гадания по этим крестикам о судьбе и о том, кто будет начинать сев в этом году, то есть «крест» получал некое персональное значение, связанное с судьбой его обладателя. Например, в д. Брунчаково в крестики из пресного теста величиной около 12 см запекали различные предметы (по-видимому, аналог «подарков» демонов-куляшей), раздавали в обед всем членам семьи по крестику и гадали по ним о будущем. Скажем, кому попадалось зернышко, тот будет в этом году заниматься всем, что связано с сельским хозяйством; получивший кусочек дерева – умрет; и т. д. [ЛА СИС, д. Брунчаково Междуреченско-го р-на Вологодской обл.]. В д. Жидовиново «в крещенский сочельник крестики-ти эти пекли, кому засевать. Пекли крестик и копеечку клали. Вот эдакой делаешь [=жгутик], а потом наверх второй, а в серёдку чёо-нибудь положишь. Кому достанется пятачок или там крестик, тому засевать: когда пашут, чтобы я пошла засевать „на хороший урожай“. Что вот ёо счастье попало, и этот пойдёт засевать. У нас девять было человек-то, мама девять крестиков делала» [ЛА СИС, д. Жидовиново Вашкинско-го р-на Вологодской обл.]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно