|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 89

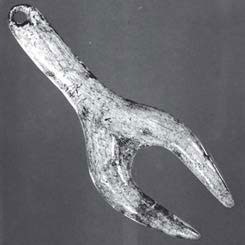

В ряде случаев аналогом кукол выступают маски. «Осенью тыклы [=тыквы] поспеють, их вычищали изнутри, прорезали глаза, рот, ставили туда свечку и подносили к окнам»; «Тыкву-то зимою испарють её, вычистють её, она поджарится. Ой! На голову наденуть: „Во, – говорять, – тыква идёть, вот она“. Это в святки» [ЛА СИС, с. Лесное Конобеево Шацкого р-на Рязанской обл.]. Как ясно из предыдущего изложения, в качестве антропоморфного признака могут выступать простейшие иконограммы человека, встречающиеся уже в палеолите: крест, раздвоенная на конце линия («вилка»), треугольник – если они присущи данному объекту и могут быть выделены носителем культуры, то есть являются для него очевидными. В этом смысле показательны символические «вилкообразные» фигурки, известные практически во всех культурах, начиная с палеолита – см. илл. 117, палеолитическая подвеска в форме стилизованной женской фигурки [Елинек 1982, с. 404, илл. 650, Моравия]; илл. 118, фигурка «хозяина животных», «мышиный» алэл [Иванов 1970, с. 132, рис. 118а, кеты]; илл. 119, фигурка женского духа-защитника у чукчей [Богораз-Тан 1939, с. 58, рис. 50b].

Илл. 117 Впрочем, можно привести примеры, когда «знаком человека» является и еще более примитивный предмет, казалось бы, не имеющий никакого внешнего сходства с обозначаемым. У детей такие замены встречаются уже с трехлетнего возраста [Игра 2003, с. 34]. Например, у болгар, живущих в Причерноморских областях Украины, созывая гостей на празднование рождения мальчика, несли в руках небольшую палочку, а о рождении девочки сигнализировала камышинка [Державин 1898, с. 39]. В ритуальной практике марийцев употреблялся обряд мытья в бане покойника, при котором усопшего заменяла липовая палка [Кузнецов 1904, с. 60]. Одним из кульминационных моментов элевсинских мистерий было созерцание участниками в полном молчании сжатого колоска, символизирующего Кору (Персефону) [Нильссон 1998, с. 75]. У австралийцев изображением мифических сестер Вавалаг в обряде дьюнггавон могут быть два небольших орнаментированных столбика, украшенных «повязками» из травы [Берндт 1981, с. 443]. Во всех этих случаях природные свойства объекта наделяются культурной семантикой и признаками человеческого, что позволяет перевести общение с ним на совершенно иной уровень: антропоморфизация вещи предполагает возможность диалога, развернутого в виде вербальных или кинетических текстов и предметно-символических кодов. Например, игра с камешком, изображающим ребенка, сопровождается «кормлением его грудью», «укачиванием» и т. п., то есть действиями, однозначно определяющими статус этого природного объекта как для самих играющих, так и для наблюдателей как «человеческого дитяти». Среди строительных ритуалов русских, зафиксированных в Рязанском крае, существовала практика принуждения к угощению плотниками-строителями жадного хозяина, для этого к матице подвешивали чурбак и на вопрос, зачем это сделали, отвечали: «Хозяин удушился!» [Иникова 2009, с. 389, д. Аверкиево Клепиковского р-на]. Данный пример интересен еще и своеобразной «визуализацией» языковых метафор, поскольку подвешенное полено, символизирующее хозяина, на языковом уровне ассоциируется с нелестной характеристикой персоны – «чурбан», «чурбак» „глупый, неповоротливый человек“, „внебрачный ребенок, байструк“ [Даль 1882б, т. 4, с. 615], а словесные комментарии символической «казни» жадного хозяина апеллируют к выражению «за грош рад удавиться» [Даль 1880, т. 1, с. 413].

Илл. 118 Манипуляции с персонифицированным колосом, предметно воплощающим урожай в элевсинских мистериях [Лауэнштайн 1996, с. 26, 54–70, 254, 278–279; Нильссон 1998, с. 87], позволяют перевести общение с ним в кодифицированные данной культурой тексты (молитвенные обращения и заклинания), то есть убрать барьер между «немотой» и «невысказанностью» природы и доступными человеку средствами выражения. Тем самым предполагается, что «человекообразный» предмет по определению наделен способностью «понимания» знаков культуры. Еще один важный аспект – сочетание в кукле живого и неживого, одушевленного и неодушевленного. Вся прагматика куклы во многом построена именно на учете этих ее «естественных» свойств. Конечно, прежде всего кукла – это вещь, безжизненный, мертвый предмет, который можно сломать, выбросить, заменить другим. Отсюда живой «исследовательский» интерес, проявляемый к кукле детьми: стремление отсоединить от ее туловища руки, ноги, голову, вспороть у тряпичной куклы живот, заглянуть вовнутрь – см. илл. 120, Й. Куманс. Старая кукла (1875). Эти манипуляции проделываются невзирая на запреты взрослых, втайне от них.

Илл. 119 Вместе с тем кукла не только аккумулирует в себе свойства неживого, но и осмысляется как потенциально «живой» предмет. Как справедливо указывает М. П. Чередникова, любой ребенок воспринимает свою куклу как нечто одушевленное, имеющее имя, способное смотреть, говорить, испытывать голод, боль и т. п. Этот культурный стереотип воспроизводится в современной культуре в виде механических кукол с закрывающимися глазами, плачущих и разговаривающих [Чередникова 1995, с. 83–84]. В качестве некоего парадокса можно отметить более обостренное восприятие антропоморфизма куклы современными детьми. По свидетельству СВ. Комаровой, при организации современных массовых праздников с элементами трад иционных обрядов («сжигание масленицы») народные способы уничтожения чучела (разрывание, сжигание) воспринимаются достаточно болезненно. Впрочем, такое отношение не чуждо и взрослым, воспитывавшимся вне рамок традиции. «Ну, знаете что? Я недавно прочитала в своей газете про такой страшный обряд в Брянской области! Вы понимаете? Вот. К концу, значит, уборки урожая собирались женщины в основном. Ну и мужчины принимали участие, поскольку там вино, знаете, присутствовало. И вот что же, Вы думаете, на меня произвело такое тяжелое впечатление? Вот. Делали они чучело, клали на носилки. Вот. Убирали это чучело, нарежали, значит. Покрывали покрывалом каким-то. Вот. И садились и пели они песни. Вот. Ну, знаете, содержание этих песен там было приведено – всё брали из быта, из сегодняшнего дня: „Ах, ты Ванечка милый, ты же и сеял и пахал, а теперь ты умер. Игде твоя теперь душа?..“ Понимаете? Вот. Я запомнила, потому что очень впечатление тяжелое произвело на меня. Вот. Потом несли это чучело на поле хоронить. Собиралася вся деревня, и мужчины, в том числе с гармошками, понимаете? Ну, мужчины потому, что там присутствовало вино. И вот играли гармошки, пели, наливали вино, разносили всем здесь же, знаете. Все пели. Вот. И в конце концов, когда были уже все, как говорится, под хмельком и уходили от этого вот – ну, буду величать его „покойником“, десяти-двенадцатилетние дети, значит, бежали к этому „покойнику“, срывали с него одежду – понимаете что? Отрывали руки, отрывали ноги, отрывали голову, значит, головой в футбол играли – в такое неистовство приходили, понимаете? Это в Брянской области в нашей! Да вы что ты! Какая-то дикость, Вы знаете!..» [ЛА МИА, г. Трубчевск Брянской обл., из интервью с местным библиотекарем С. К. Егоровой в 2000 г.]. Отметим, что в данном регионе подобные манипуляции с чучелом в прошлом были широко распространены и воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Носитель традиции проводил четкую грань между человеком и его изображением, в то время как современный человек расширяет область человеческого на неодушевленные предметы, считая различные манипуляции с ними надругательством. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно