|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 62

Вообще поиск корней растений на семик, Троицу, Ивана Купала или Петров день нередко стимулируется рассказами о том, что они приносят счастье, богатство, обладание всеведением. Так, в Рузском у. «поутру, после обедни, мужчины и девушки идут в лес за ягодами, ищут на счастье Петров крест, так называют растение, которое на поверхности земли имеет голубые цветы. Нашедши цвет, разрывают землю и выкапывают корень. Его несут домой и берегут, будучи убеждены, что от этого водворяется довольство в доме» [Волков 1851, с. 237–243]. На Русском Севере поиск и выкапывание корней растений были составной частью любовной магии. Так, в Заонежье девушки в Иванов день катались обнаженными по ржи, причем «чем больше будет примята рожь, чем больше утомишься при катаньи, – тем скорее выйдешь замуж… Вечером идут копать корни у цветка Иван-да-Марья. Эти корни опускают на ночь в воду, а утром моют лицо со словами „для славы“» [Сазонов б.д., л. 7]. У лакцев за несколько дней до праздника начала весны (навруз) девушки просили пожилых женщин найти им корень дурмана (турлан), напоминавший по форме человечка. Выкапывая корень, старались не повредить его и скрыть от прямых лучей солнца. Девушки обмывали принесенный корень молоком и, завернув в шелковый лоскут, клали его себе под подушку, чтобы увидеть во сне суженого [Булатова 1988, с. 23].

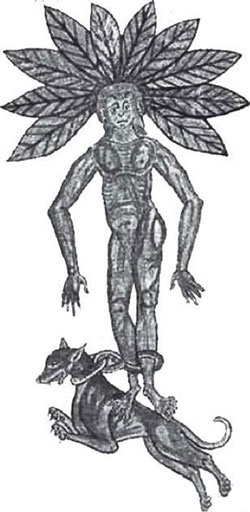

Илл. 86 В верованиях народов Европы и на Ближнем Востоке магические функции еще в древности приписывались мандрагоре – «траве-получеловеку» [СА 1994, с. 330; МС 1991, с. 340], и ее корню (альрауну) – см. илл. 86, цв. вкл. 16. Название этого растения происходит от обитающих в этих растениях демонических духов-мандрагор, похожих на маленьких безбородых человечков, которых могли отождествлять то с душами детей, умерших некрещеными (ср. русалки), то с самим дьяволом. В некоторых традициях различаются «мужская» и «женская» разновидности мандрагоры. Считалось, что корень вырастает из того места, куда попала сперма висельника или куда стекает жидкость из его истлевающего тела. Поэтому, по поверьям, мандрагора способствует плодоношению и усиливает любовное влечение. Согласно легендам, выдернутая с корнем мандрагора кричит и сочится кровью, а тот, кто вырывает ее, умирает в мучениях. Поэтому вырвать мандрагору из земли можно было только с помощью собаки, которая при этом должна была умереть. Мандрагору использовали как куклу в колдовстве вуду. В Германии крестьяне изготовляли из зерен проса глаза для своих мандрагор, купали и одевали их, заботливо укутывали на ночь, иногда уложив в гроб. Все это они делали, чтобы получить возможность советоваться с мандрагорой по важным вопросам. Во Франции эти растения считали близкими эльфам и называли main-de-gloire („рука славы“) или magloire. Их прятали в тайных шкафчиках, так как обладать мандрагорой было опасно [МНМ 1988, с. 102; Мандрагора 2010]. Отметим, что в верованиях других народов может устанавливаться зависимость между вырытыми из земли растениями и природными стихиями. Скажем, тувинцы считали, что если случайно выкопать летом «волчью траву» (пуру от) или растение тошкуй кунажи, то начнутся дождь и холода [Потапов 1960, с. 236, 237]. К «растительным» примыкают «кукушки» из чертополоха («дедовника») или репья, распространенные на окраинах ареала бытования обряда – в Жиздринском р-не Калужской обл. и Ивнянском р-не Белгородской обл. [Журавлева 1995, с. 10; Журавлева 1994, с. 32]. Эти случаи интересны перекличкой со свадебной обрядностью Поволжья (см. выше «Свадьба»).

Илл. 87 Еще один тип «кукушек» – тряпичные куколоки, практически не отличавшиеся по виду от предназначенных для детских игр – см. илл. 87, куколка «кукушки», изготовленная Е. В. Поталовой [ЛА МИА, д. Каменка Козельского р-на Калужской обл.]. «Под Вознесенье ходили в лес, собирали там цветы. А на Вознесенье ходили в церкву. Из церквы приходили, собирались девчонки – нас была шесть девочек, подружек (и восемь, и девять, и десять, и до двенадцати, и до пятнадцати лет) – и мы сабирались, и „крестили кукушку“. Вот. ‹…› Как нас было шесть девочек, и мы и собирались и шили куколку из тряпок. Сошьём куколку, положим в ящичек и зароем. И всё». Демонстрирует образец куколки, изготовленный внучкой. «Вот такую куколку, бывало, сделаем, из какой-нибудь тряпки-ти: когда больше, когда меньше. И бальшую сделаешь. Когда как. И похороним её. ‹…› Так и называли „кукушечку хоронить“. Вот как платьице оденем, в коробочку из фанерки, из кардонки [положим], да и „хоронили“. Под кустиком, где придётся, похороним, поплачем да и всё!.. ‹…› „Похороним кукушку“, потом яичницы нажарим, гуляем…» [ЛА МИА, д. Сирено-Завод, Ордёнки Козельского р-на Калужской обл.]. В г. Болхове, где вплоть до 70-х годов нашего века существовали многочисленные версии обряда «похорон кукушки», могли изготавливать куколку с фарфоровой головкой – ср. аналогичные куколки с «купленными галоўками» в Борисовском р-не Белгородской обл. [Журавлева 1995, с. 9]. «Праздник был – „кукушку хоронють“. На третий день Троицы. Да. И гробик изделають из дерева, из щепочек. И куколку нарядим из тряпочек. Были и большие, были и малинькие – с ладонь, да… Оденем. Шили сами. Берётся галава фарфоровая. Ага. К ней приделываем туловище из тряпочки. Тулавище набьём ватой. И ручечки делаем маленькие и к плечикам пришиваем. И ножки изделаем – пришиваем все. И потом на ней платьице делаем: у кого какой фасон. Настаящие кукалки! И в платке была, и шляпы из саломы делали [большим куклам]. „Кукушка“ – она как человек. Были и маленькие, были и бальшие…» [ЛА МИА, г. Болхов Орловской обл.]. Интересной разновидностью «кукушек» являются чисто условные конструкции из ветвей или палочек, которые можно рассматривать как антропоморфные, т. е. как «знаки человека». Ряд примеров изготовления «кукушки» из ветвей дерева приводит Е. А. Журавлева: «Кукушечку делают – березки, они мягкие в ветвях, такую вот ростом, развохлатают веточки туда, ее так покидают, она трусится, как волосы…» [Журавлева 1995, с. 9, Глуховский р-н Сумской обл.]. При этом использовались береза, ель, сосна [Журавлева 1995, с. 10; Журавлева 1994, с. 32]. В с. Кочеты Новосильского уезда «кукушка» представляла собой две скрещенные веточки черемухи. «Под Николин день как, бывало, уберемся – девки, бабы – все идем „замечать кукушку“. Захватим с собой цветных тряпочек, наберем цветов, травы, – что называется „кукушкины слёзки“, и идем в лес. „Замечали кукушку“ каждый год на том же месте в лесу на ржавчике [=болоте]. Ходили одни, без парней; парни нам только загодя срезали две черёмуховые ветки, беспременно черемуховые [=кора молодой черемухи крапчатая – прим. собирателя]. Придем, воткнём их обоими концами в землю крест-накрест, повесим посредине крестик и разукрасим их цветными тряпочками, цветами и травкой, которую собрали. Так что вроде как шалашик выйдет. Это мы и называли „кукушкой“. „Заметим“ ее – и по домам. На следующий день вернемся от обедни, пообедаем и все идем „крестить кукушку“. Каждая сжарит дома яичницу и несет с собой в горшочке. Брали с собой и крашенные яйца [любого цвета], какие на Пасху бывают. Придём к „кукушке“, песни поём [обыкновенные, веселые], хоровод, танки водим. Тут и кумимся. Значит, над ней три раза поцелуемся, кольцами и цветными яйцами обменяемся – и она мне кума на всю жизнь, всё равно как на настоящих крестинах. А там, коль придется, кольца и назад отдаем. Какая, бывало, посмелее девка – и с парнем покумится [такие кум и кума иной раз и женились впоследствии], а только парни бывали мало, всё больше разбредутся по лесу и балуются. Опосля этого, значит, сядем и зачнем яичницу есть и друг друга угощать: „Ты, – говорим, – кума, моей испробуй, дюже хороша!“ А потом встанем да на прощание „кукушке“ поклонимся и скажем: „Спасибо, кукушка, что яичницей угостила!“ Потом, как праздник какой или за травой в лес пойдем, заходим ее навещать. Ну, а ее когда и разломают ребята из озорства, а когда она и до зимы простоит…» [Сухотин 1912, с. 98–99]. «„Хоронили“ уже взрослые, лет, наверно, двадцать пять [было]. У деревне [Рог] „кукушку крестили“, „хоронили“… „Крестили“ – Жоны Мироносицы эт когда бувають. Ходили у лес, приносили берёзку усе вместе, корогодом – какую донесёшь. Принесли да под окном поставили до Троицы, да первого дня. Украшали. Ленды вешали мы, девки, тоже… Ну и собирали там по домам яички, молоко. А потом жарили, уместе варили и гуляли у доме у одной старушки. Она нам готовила, стряпала, стряпуха была…». Это и называлось «крестить кукушку» [ЛА МИА, д. Рог Болховского р-на Орловской обл.]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно