|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 60

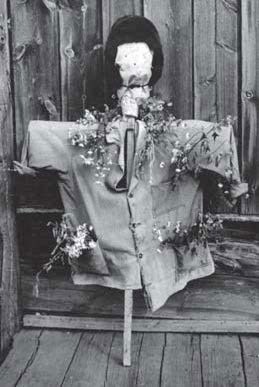

Илл. 83 В обрядах этой группы широко употребляются как небольшие тряпичные или соломенные куклы, так и чучела в человеческий рост, облаченные в одежду одного из участников, чаще всего старую, вышедшую из употребления – см. илл. 83, девушки с чучелом Морены [Sike 1994, p. 99, словаки]. В 1940-60-е годы – это обычно сохранившиеся предметы традиционной одежды в сочетании с новыми или поношенными современными вещами. Большие антропоморфные чучела более характерны для регионов, в которых роль выпроваживаемого персонажа мог выполнять ряженый. В Полесье изготовление чучела в обряде «проводов русалки» фиксируется лишь там, где этот обряд приурочен ко дню Ивана Купалы [Виноградова 2000, с. 173]. В обрядах «похорон Костромы» [Дмитриев 1995, с. 80–84, Владимирская область] и «проводов русалок» [Слепцова 1996, с. 6–8; Тульцева, 2001, с. 189–204; Рязанская область] такие случаи фиксируются гораздо чаще. Рассмотрим некоторое количество конкретных описаний. Одно из первых описаний обряда «похорон Костромы», бытовавшего в селах Муромского уезда, относится к концу XIX века. Обряд сопровождался песней, в которой описываются достоинства Костромы, ее богатство и «дородность» и рассказывается о том, что отец Костромы затевает большой пир – по-видимому, свадьбу, в ходе которого «Костромушка расплясалась, / Костромушка разыгралась, / Вина с маком нализалась. / Вдруг Костромка повалилась, / Костромушка умерла…». «В продолжении этой песни женщины и девушки одевают чучело в сарафан и рубашку, голову повязывают косынкою и убирают цветами, на ноги надевают башмаки и, убрав таким образом Кострому, и девушки, и женщины кладут ее в корыто… „Ну, а вы полно-ка ссориться-то, – слышится из толпы, – кочевряжутся, когда не надот! Становись в ряд, парни, неча шалить, понесем Кострому!“ – раздается команда. Сейчас же все тут стоящие парни одеваются в рогожи и идут вперед. Один из них берет лапоть, изображающий как бы кадило, и все шествуют медленно, не спеша. А женщины и девушки, покрыв головы белыми платками, берут корыто с куклою на руки и точно так же медленно несут ее по направлению к реке… Пришедши к реке или озеру, Кострому разоблачают, снимают с нее все уборы и бросают ее в воду» [Добрынкина 1874, с. Климово, Акиманская Слобода].

Илл. 84 Антропоморфное чучело «русалки» фигурирует в некоторых местах Шацкого р-на Рязанской обл. В д. Малый Пролом на русальское заговенье «женщины убирались, наряжали „русалку“ – чучело в рубахе, ходили с ним по селу, а потом сжигали». В с. Карнаухово похожий обычай уже не связывался напрямую с русальским заговеньем и русалками: «Когда зацветает рожь, делают чучело. Называют его Андрюшей, наряжают в сапоги и шапку, на шею надевают пузырек с самогонкой, сажают на салазки. Везут Андрюшу по деревне к старой бабушке. Она выпивает самогон, вместо него наливает воды. Потом Андрюшу убирают до следующего года» [КНМ, тетр. 1208, с. Малый Пролом и Карнаухово]. В Сурском р-не Ульяновской области к этому периоду были приурочены «похороны шутушки» – см. илл. 84 [Чередникова 2001, с. 9–12; см. также: Чередникова 2000, с. 76–86]. «Это на заговенье. После Троицы неделя пройдёт, на заговенье делали чучелу. И с метр, и побольше. Может, и поменьше – кто какой сделал. Как кукла. С соломы просто обмолоток: солому перевяжут каким-нибудь поясом. Как человека сделают из саломы: рубашку наденут, там штаны какие-нибудь драные, нехорошие. И лапти надевали. Хоть мы вот старухи бы собрались почудить, кто чего принесёт. Нарядим, чай, в одежду-ту какую-нибудь, совсем которая не нужна. И веночек надевали на голову. На шапку веночек наденут из полевых цветов… Вот соберёмся там человек несколько, кто чёо принесёт, и сделаем. [Он] лежит где-нибудь на улице. А вечером стадо встретим, уберёмся – и пошол! И вот с этай чучелой ходили с гармошкой. Старухи, молодёжь – целый коровод вот соберётся и ходют артелью. И с гармошкой, и чучелу эту носют по селу. На руках прямо таскали. Плясали, гуляли. И вот разные песни пели про эту чучелу: Шутушка упокой, Человек-от был какой: Умер да спокаялся, В баньке не попарился!.. И уж когда станет смеркаться, её в речку, эту чучелу бросали. Бросим его в Суру: „Плыви, куды хочешь!“ – а сами по домам. Называли „провожали вёсну“…» [ЛА МИА, с. Ждамерово]. По другим рассказам, «шута» относили на возвышенное место и разрывали его на части. «Он один раз в году вот „шута коронить“ – на заговенье ведь его „коронют“. Вот. На Пётров пост. ‹…› Ну и соберёмся, чай, человек пять, шесть, семь ребятишки, девчонки в бане там вон в канце, на Капкасе, настряпаем, нарядимся. Сноп соломы сделаем вот эдакой вот – ну, с метр, может быть, побольше. Оденем. Да. Чай, одежды не было, а мы у кого-нибудь попросим, у старушков… Когда штаны наденем да шапку, а когда наденем юбку ды кофту. [Веночек] сплетём вот из жолтеньких цветочков, из одуванчиков, да [на него] наденем. Вот нарядим, он в бане, в передбаннике лежит. ‹…› Пойдём, тут у нас недалёко речка – через перекат перейдём вот тут вот. Вот пока туды ёво несём, когда плачем, когда ревим, когда песни поём. Ну: Пошли шуту коронить, Во большой чугун звонить… Да. Всяки пели частушки! Пели да плясали, да озоровали, да играли, да. Чай, когда шли „коронить“, плакали, а уж потом начнём плясать… [А когда], чай, уже „плачем“, „плачем“, да выйдет па-настоящему… Ну и вон туда в гору понесём. Ага. Там его ростреплем, в горах-ти, и всё розвеем [по ветру], да идём в баню обедать, яичницу сделаем. Чай, мы из каждого дома сносились да стряпали. Ну, вот „складчину“ сделаем: кто хлеба, кто пирога, может, какого принесёт, кто, может, „каймаку“ какую там принесёт. У кого что есть, то тащили… Ну, а вот тада уж начинаем петь, плясать…» [ЛА МИА, с. Ждамерово]. В некоторых вариантах обряда сожженный участниками обряда «шут» «воскресает» и преследует их до границ деревни. В этом случае роль «шута» в заключительной части обряда исполняет ряженый. «Как мушчину мы вот наряжали: штаны старые, фуфайку, малахай. Вот. А туда сноп с соломы или травы какой или осоки. ‹…› И вот сожигали, и плакали, как же! А оттуда нарядим девчонку другую вот в эти лохмотья, и они нас всю дорогу гонят, как вроде этот „шут“. И мы бежим и прячемся, и визжим, и кричим до самого сёла…» [ЛА МИА, с. Ждамерово]. Одним из наиболее ярких обрядов этой группы у русских, которому посвящен ряд специальных исследований, являются «похороны кукушки» [Елеонская 1994; Бернштам 1981; Пашина 1993; Журавлева 1994; Журавлева 1995; Никитина 1999; Никитина 2002; Буркова 2004; и др.]. В нем использовались различные типы куколок – от тряпичных до травяных – см. цв. вкл. 1. Е. А. Журавлева указывает в качестве обычных материалов для изготовления куклы «кукушки» тряпки, солому, траву, березовые ветки [Журавлева 1995, с. 8]. Часто для изготовления главного обрядового предмета использовались травы, имевшие название «кукушка». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно