|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 41

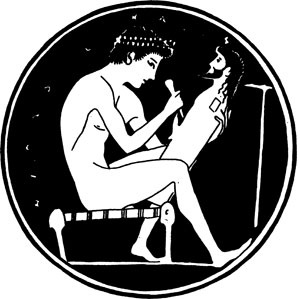

В качестве еще одной параллели укажем на сохраняющиеся до сих пор эвфемистические и арготические обозначения половых органов у русских типа «куколка» или «лялька», наряду с такими названиями, как «петух», «курица», «воробей», «конь» / «лошадка» и т. п. [Успенский 1987, р. 37–76]. В кумандинском обряде жертвоприношения лошади, который совершался мужчинами после вступления в брак и был посвящен верховному богу Ульгеню, использовался деревянный фаллос. Он символизировал как принесенного в жертву коня, так и главного персонажа, сопровождавшего данное жертвоприношение камланием – коча-кана. Этот персонаж обозначался берестяной маской. Молодые мужчины, участвовавшие в обряде под руководством шамана, поочередно передавали друг другу маску и фаллос и изображали находящегося в состоянии крайнего возбуждения жеребца. В ряде случаев обряд сопровождался обходом замаскированных мужчин деревни с распеванием песни, в которой рассказывалось, как коча-кан «исполнял свои обязанности по отношению к девушкам» [Иванов 1979, с. 30–33]. Фаллические трактовки куклы сохраняются в ряжении и в детских играх «в свадьбу», где наряду с детально разработанными женскими фигурками присутствуют очень стилизованные и условные изображения мужчины: лучинки, палочки, дощечки, кукурузные початки и т. п. – см. илл. 65 [Живая старина 1995, № 2, с. 25, с. Афанасьевка Алексеевского р-на Белгородской обл., фото В. Н. Теплова; см. также цв. вкл. 4]. Очень похож на них «редешный ребенок» у русских ряженых [Ивлева 1994, с. 74; Власова 1998, с. 523] и огромная кукла-«фаллос» у Ярилы – ср. один из типов названий севернорусских ряженых: «куклачи», «куклянки», «хухляки» [Ивлева 1994, с. 74; Власова 1998, с. 523], который может восходить к древнерусским словам типа «кукленик», «кукольник» „комедиант, фокусник“ [Фасмер 1986, т. 2, с. 405; 1987, т. 4. с. 287]. В мифах австралийцев пенис нередко отделяется от героя, действуя как отдельное существо. В мифе о Ньиране и Юлане пенис Ньираны под именем Юлана, отделившись от героя, «передвигается, скрываясь в песке, и всегда преследует женщин. Временами он принимает облик человека и пугает Семерых Сестер Минмар, или Гунггаранггару, вращая маленькую гуделку, чтобы привлечь одну из женщин». Согласно мифу, Юлана в конце концов превращается в камень или скалу, которые впоследствии стали местом проведения продуцирующих обрядов и обрядов любовной магии, а также местом обитания духов неродившихся детей. Поблизости нередко находилось священное хранилище деревянных табличек, принадлежавших локальной группе, которая связывала себя с этими мифологическими существами [Берндт 1981, с. 180, 181]. Сниженные, комические версии этого сюжета известны в виде рассказов о герое-трикстере (Локи, Куну, ворон), «младшем брате», «кривом коротышке», который выступает уже не как органичная часть верховного божества или героя, а как нечто самостоятельное [Радин 1999, с. 34–36]. Показательно, что другие герои мифов иногда манипулируют героем-трикстером как детородным органом. Фаллическая символика присуща также «житным демонам». В том случае, если они отождествляются с мужским началом, что видно по их названиям: «волк», «заяц», «борода Бога (Ильи-пророка, Христа)» и т. п. – ритуалы завершения жатвы часто сопровождаются кувырканием жней через последний сноп или завиток, узел, сделанный из последних колосьев, катание по нему или по сжатой ниве, то есть символическим ритуальным соитием. Нередко практиковалось и битье последним снопом всех, кто участвовал в дожинках, то есть совершение тех же действий, которые обычно совершают с куклами ряженые [многочисленные примеры и библиографию см., например: Элиаде 1999а, с. 306–331]. Плодоносящее начало приписывается и фитоморфным или антропоморфным куколкам в обрядах выпроваживания типа «похорон кукушки (соловья, воробья)» и «проводов святок (куляшей, бесов)»: их закапывают или втыкают на ржаном либо конопляном поле, оставляя там нередко до дожинок, их внешняя форма (фигурка птицы, крест, палочка-«рогулька») соотносится с древнейшими обозначениями мужского начала. Голова. Эквивалентом мифологического героя или персонажа нередко выступает и его голова. Такова, например, эволюция древнегреческих герм. Напомним, что гермы – это каменные столбы в честь Гермеса, устанавливавшиеся на обочинах дороги в грудах камней, в которые каждый проходящий мимо путник должен был добавить свой камень. Нередко они устанавливались на могилах, поэтому есть основания предполагать их связь с почитанием умерших [Нильссон 1998, с. 12, 13]. Наиболее древние их образцы представляли собой более или менее тщательно выполненное изображение Гермеса, бога-покровителя странников, торговли, скотоводства, бога сна и сновидений, проводника душ в Аид. Особое внимание уделялось изображению головы (первоначально с бородой, в более поздний период – безбородой), а также фаллоса, часто в состоянии эрекции – см. илл. 66, резчик герм (480 г. до н. э.) [СА 1994, с. 131]. Остальные части тела изображались схематически. Позднее гермами начали называть поясные статуи в честь отдельных лиц, запечатлевшие их индивидуальные портретные черты, которые могли устанавливаться в домах [СА 1994, с. 131, 132; см. цв. вкл. 2]. К гермам функционально близки античные коры и куросы [СА 1994, с. 286, 302], соотносившиеся как с божествами (Персефоной и Аполлоном соответственно), так и с конкретными лицами, над могилами которых они устанавливались.

Илл. 66 По мнению Д. Норман, «в более поздний период фаллос сохранил характеристики каменных столбов Гермеса» [Норман 1997, с. 18], т. е. схематически выполненная поясная скульптура, бюст являются сложным символическим изображением, совмещающим основные элементы древних герм – голову мифологического героя (позднее – скульптурный портрет конкретного человека) и его фаллос (общий абрис изображения) – ср. современные намогильные памятники у народов Кавказа [Пчелинцева 2005, с. 217]. По архаическим представлениям, в голове человека находится одна из главных его душ, вместилищем которой может быть скальп, мумифицированный череп, маска или портрет. Причем некоторые народы считают, что этот тип души отсутствует у женщины [Шинкарев 1997, с. 20–32 и др.]. Селькупы считали, что у каждого человека есть душа goty, соотносимая с понятием «мудрость, хитрость». Она остается в голове мертвеца, пока не истлеет тело [Пелих 1972, с. 116]. По убеждению тлингитов, душа воина, убитого и обезглавленного врагами, попадает в особое место – «высшие небеса». Таких людей почитали как героев [Шнирельман 1994, с. 124]. С этими верованиями связана античная практика размещения терракотовых масок в местах человеческих жертвоприношений (например, в обнаруженной на Сицилии в 1963 г. этрусской Мотии), которые «становились хозяевами» как физической (тело, кровь), так и духовной сущности принесенных в жертву [Наговицын 2000, с. 179]. Кроме того, изображения различных частей человеческого тела были обычным приношением богам, которые управляли здоровьем человека – см. илл. 67 [Этруски 1988, с. 133]. Архаической параллелью к этому является обычай индейцев майя отделять голову умершего родственника, которую, сварив, очищали от мяса и выпиливали заднюю половину темени, оставляя в сохранности лицевую часть черепа. Затем вылепливали из особой смолы лицо покойного, стремясь к портретной близости изображения (ср. упомянутые выше портретные изображения умерших у полинезийцев, выполненные на основе их черепов). Эти черепа хранили вместе со специальными полыми статуями, наполненными пеплом от кремированного тела в домашних молельнях вместе со статуэтками божеств. Во время праздников им делали приношения из пищи [Диего де Ланда 1994, с. 163, 164; ср. также погребальные урны этрусков – цв. вкл. 2]. Особое отношение к голове усопшего связано с необходимостью перекрыть все возможные каналы коммуникации мертвеца с миром живых людей. Отсюда различные ритуальные практики, направленные на «закрывание» глаз, рта, ушей покойника при помощи повязок из шкур или ткани («лицевым покрывалом») либо при помощи накладываемого на лицо слоя глины, что создало предпосылки для возникновения ритуальных масок [Новикова 1991; Вадецкая 2007; Шишлина 2008; Соколова 2009, с. 444]. В мифологии голова героя после его смерти может действовать как его двойник, как это, например, происходит в ненецком сказании о двух братьях Вая. Младший брат мстит старшему за предательство и убивает его, отрубив ему голову. Голова брата преследует младшего Вая то как злобный демон, умерщвляя его жен, то как волшебный помощник, помогающий ему исцелить девушек и взять их себе в жены [Новик 2006, «Два Вая»]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно