|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 39

Подобные сюжеты непосредственно связаны с рассмотренными выше мифами о сотворении человека и с культами предков. Пережиточные формы такого рода верований обнаруживаются в деревянной культовой скульптуре народов Африки и Океании. И. К. Федорова указывает на некоторую инфантильность облика резных фигурок полинезийцев и предполагает, что это связано с «воплощением резчиками идеи инкарнирующейся души» [Федорова 1995, с. 151]. Это наблюдение особенно интересно, если учесть, что большинство исследованных И. К. Федоровой фигурок являются миниатюрными скульптурными изображениями героев местной мифологии, за которыми в ряде случаев стоят вполне реальные люди. Развертываемый исследовательницей морфологический ряд, в частности, включение в него в качестве своеобразного аналога деревянной скульптуры забальзамированных и высушенных черепов, иногда с вылепленным из глины и воска лицом покойного, предполагает мифологическую подоплеку генезиса мелкой пластики и ритуальных статуэток. В некоторых традициях эти верования получают свое развитие в сакрализации человеческих останков, в том числе трупов уничтоженных в бою врагов, что может приводить к их фетишизации. Нередко это относится лишь к отдельным частям тела. Так, в ритуально-обрядовых практиках часто проявляются сакрально-магические функции головы. Например, у индейцев Северо-Западного побережья Северной Америки вражеские головы или скальпы были важным военным трофеем, а потому выставлялись после военного похода на видном месте и использовались в различных церемониях [Шнирельман 1994, с. 122; там же лит-ра].

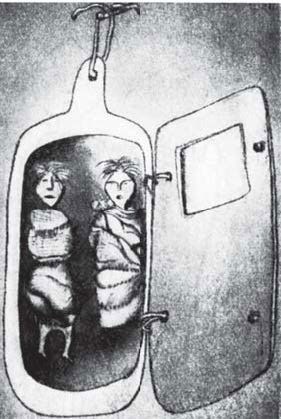

Илл. 62 Л. Леви-Брюль приводит чрезвычайно показательный пример сакрализации останков вождей у племени баронга. «У каждого из маленьких кланов баронга ‹…› существует священный предмет, который можно было бы принять за идола, но который является чем-то совершенно иным. Его называютлшз/иба, что означает всякую жертву и всякий дар, но слово применяется специально к данному предмету. Предмет, как кажется, вызывает такое благоговение, что его боятся называть официальным именем. Его преимущественно называют ихленгоуэ (богатство, сокровище). Что же, однако, такое мхамба, своего рода святой и таинственный ковчег? Когда вождь умирает, у него отрезают ногти рук и ног, волосы на голове и бороде и затем, перемесив их с пометом от быков, убитых при его погребении, обеспечивают таким образом нетленность этих частей покойника, способных сохраняться веками. Получается своего рода катышек, который затем обвязывают ремнями. Когда умирает преемник вождя, изготавливается второй катышек, который присоединяется к первому, и т. д. в течение веков. В настоящее время мхамба Тембе имеет, может быть, фут в длину, по словам одного из моих осведомителей, который часто его видел, ибо он находится на хранении у его родственника. Хранитель священной реликвии намечается после тщательного выбора. Это должен быть человек в высшей степени спокойного темперамента, никогда не напивающийся допьяна и очень выдержанный в своих речах. Это своего рода верховный жрец ‹…› на нем лежит тяжелая ответственность по отношению ко всей стране. ‹…› Таинственный предмет хранится в специально построенной хижине, находящейся за селением, в котором живет хранитель. Когда хранитель узнает, что ему предстоит использовать мхамба для какого-нибудь религиозного обряда, он в течение месяца соблюдает полное воздержание. Что касается торжественного жертвоприношения, совершаемого при содействии этого предмета, то для него обычно употребляется коза. ‹…› Жрец описывает в воздухе при помощи мхамба круг, затем произносится молитва, которая, соответственно, обращена ко всем прежним вождям, ногти и волосы которых совершающий обряд держит в руках ‹…›. Жертвоприношение с участием мхамба совершается, по крайней мере в клане Тембе, в начале сезона Ьосадпе, перед принесением первинок духам предков. К этому торжественному обряду прибегают, несомненно, также во времена народного бедствия. Этот амулет несравненной ценности является величайшим сокровищем народа. Это предмет, который последним попадает в руки врага» [Леви-Брюль 1999, с. 198–199]. У чувашей, марийцев и удмуртов обрядовые куколки духов-покровителей семьи и хозяйства (йерех, воршуд), тесно связанных с предками, хранились в родовых святилищах [Салмин 1991, с. 265; Емельянов 1921, с. 45]. У барабинских и усть-ишимских татар фигурки, изображающие духов предков, размещались в берестяных туесах или деревянных ящичках – см. илл. 63 [Иванов 1979, с. 141, рис. 152], которые держали в доме и брали с собой на охоту. У удмуртов в семейном поминальном обряде йыр-пыд сётон аналогичные функции выполняла кукольная одежда (дэрем), которую клали в специальный короб (мушко) вместе с головой и костями жертвенного животного [Долганова, Морозов 2002, с. 354]. Появление на месте куколок кукольной одежды в этом контексте очень закономерно [см. Традиционное воспитание 1988, с. 27, кеты]; ср. существовавший у ульчей обычай помещать детали одежды умершего человека в специальный ящик, который ставили в шалашике близь могилы, чтобы душа, узнав свою одежду, смогла правильно найти путь к телу [Смоляк 1991, с. 102]. Как посредник-эквивалент человека (аналог куклы) рубашка выступает и в других обрядовых ситуациях, например, при снимании мерки с рубашки жениха или больного [Свирновская 1999, с. 72].

Илл. 63 У манси существовали изображения в память об умершем в виде куклы, размером приблизительно 25–30 см. Их наряжали в одежду, которую носил умерший в последнее время или в которой он был похоронен [Ромбандеева 1993, с. 67]. В память об утонувших в воде, погибших в лесу или на войне, то есть не захороненных, не преданных земле, мужчины манси сооружали харакан. В проведении этого обряда принимали участие на равных правах как мужчины, так и женщины. Моление в «харакане» совершали женщины, пожилые мужчины и подростки со своими матерями. Чаще всего это происходило на специальной площадке неподалеку от деревни. В переднем углу площадки устанавливали срубленные молодые деревья, украшенные лоскутками. Деревца обычно подбирали чуть выше человеческого роста и оформляли в виде человеческих фигурок, завязывая им ниже макушки веточки в виде вытянутых рук. Перед деревьями расставляли чашки с едой; на землю в нескольких местах площадки плескали вскипяченную на разожженном костре воду. Поклонившись украшенным деревцам и по сторонам света, ели пищу, поставленную под деревья, а под деревья ставили новые порции. Кроме того одну чашку ставили перед костром, другую – возле источника воды (реки, озера). Эту пищу начинали есть только после того как она переставала выделять пар: это означало, что духи угостились [Ром бандеева 1993, с. 11, 66]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно