|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка | Автор книги - Лев Лурье

Cтраница 45

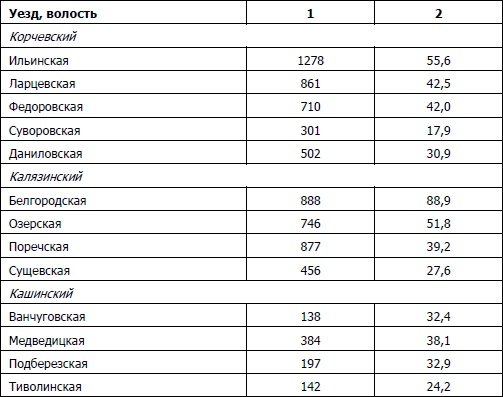

Кроили обувь сами хозяева мастерской. Женщины-мастерицы сшивали заготовку на машинке, затем подмастерья и ученики обделывали башмаки окончательно: мальчики подшивали подошвы, а подмастерья их подрезали и прибивали каблуки. Девочки-ученицы резали ветошку и резинку, а мастерицы их вшивали [197]. Сапожный отход был распространен в компактном районе вокруг знаменитого ремесленного села Кимры – главного центра кустарей-обувщиков России и охватывал соседние волости трех юго-западных уездов Тверской губернии: Корчевского, Кимрского и Кашинского. Из 2938 башмачников-отходников Тверской губернии выходцами из Калязинского уезда было 2221 (75,6 %) [198]. Из 9670 сапожников 3894 выходило из Корчевского уезда (40,3 %), 3319 – из Калязинского (34,3 %), 1201 – из Кашинского (12,4 %) и 710 – из Бежецкого (7,3 %). При этом в каждом из уездов сапожники концентрировались в нескольких волостях [199]. Подбойщики – бродячие, уличные сапожники (их называли еще «холодными»), которые чинили обувь прямо под открытым небом в присутствии клиента, стоящего рядом на босую ногу. Подбойщики выходили из Старицкого (265) и Новоторжского (301) уездов (всего по губернии – 668). В Старицком уезде этот промысел был распространен в Тредубской (171 отходник), Иворовской (53) и Дарской (40) волостях. В Тредубской – в деревнях Тредубье, Чиграево, Поломеницах (почти все мужское население) и селе Троицком. В Иворовской – в селах Станишино и Васильевское, в Дарской – в Новом и Дмитриеве [200]. В Новоторжском уезде все подбойщики выходили из Мошковской волости. Больше всего их было в деревнях Матюково (30 человек), Стружино (52), Дурулино (32) [201]. Таблица 5.3. Распределение сапожников-отходников по уездам и волостям Тверской губернии

1 – количество сапожников-отходников в волости; 2 – процент сапожников из волости, отходивших в Петербург. Еще в 1865 г. некий Демид Гаврилов научился этому промыслу у кашинских подбойщиков и увлек за собой других, страдавших из-за недостаточности своих наделов. В 1870-е годы сверхприбыльность этого ремесла повысила конкуренцию на петербургских улицах и вызвала некоторый кризис. Артельная организация промысла сменилась в Старицком уезде одиночками. В Новоторжском уезде промысел пошел от стружнинских крестьян, в свою очередь научившихся ремеслу от подбойщиков Старицкого уезда. Здесь преобладали артели по пять человек, которые скупали целые улицы (вероятно, у городовых и дворников) [202]. Начинающий подбойщик-одиночка обыкновенно присоединялся к родственнику или соседу и за 1–2 месяца обучался профессиональным навыкам. В работе использовались большая деревянная палка с железной лопаткой на конце, молоток и нож (все это можно было купить рубля за два). Нужно было иметь и кожу (часто она была гнилая и старая). Затем подбойщик выбирал людное место, наполненное простонародьем, и начинал починку обуви проходящим потребителям. Особенно много подбойщиков работало на Александровском рынке (угол Садовой и Вознесенского), специализировавшемся на торговле старой одеждой. «У каждого висела кожаная сумка через плечо, в сумке лежали инструмент и гвозди. На другом плече висел мешок с кожевенным товаром для починки обуви, а также старая обувь, которую он скупал, а мог и продать. Главной эмблемой его профессии была "ведьма" – палка с железной загнутой лапкой, на которую он надевал сапог для починки. Целый день, в мороз и жару, сапожники слонялись по толкучке, дожидаясь клиентов. Расчет их был прост – быстро, кое-как починить и скорее получить деньги с клиента, которого едва ли еще встретишь» [203]. За подбойку подметки он получал от 20 копеек до 1 рубля, так что в среднем выходило 1,5 рубля в день, а иногда и 3–4. В деревню подбойщики приносили из Петербурга по 70 рублей. Осташи – рыболовы

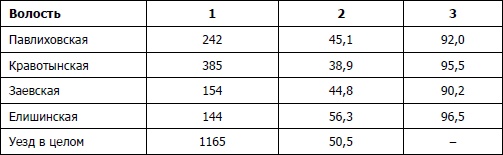

Север Осташковского уезда Тверской губернии богат озерами, входящими в систему Селигера. Поговорка гласит: «Где лужа – там осташ» [204]. Здешние крестьяне традиционно занимались больше рыболовством, чем земледелием. Отсюда выходили и 1165 рыбаков-промышленников, занимавшихся рыбной ловлей в столице. Почти все они происходили из четырех северных приозерных волостей уезда. В районе отхода этим промыслом занималось более трети осташей-рыбаков, причем отход в Петербург составлял более 90 %. Таблица 5.4. Распределение рыбаков-отходников по волостям Осташковского уезда

1 – общая численность рыбаков-отходников; 2 – процент рыбаков среди всех отходников волости; 3 – процент отходников в Петербург среди всех отходников волости. Как правило, осташи делили занятие рыбацким промыслом между Селигером и Невой: лето проводили в родных местах, а с конца октября до начала весны (а иногда и вплоть до июня) промышляли в Петербурге или Кронштадте. Нанимались в Крещение у своих земляков-прасолов. Зимой рыбу ловили так: «Начиная от Галерной гавани и сплошь до Кронштадта, на взморье там и сям пробиты проруби для спуска рыболовных снастей. Отправляясь осматривать рыболовные снасти, рыбаки берут с собою холщовые шатры для защиты себя от холодного морского ветра. Поставив походный шатер около проруби, рыбак становится с подветренной стороны, вытаскивает рыболовную снасть и выбирает из нее попавшуюся рыбу [205]».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно