|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Узаконенная жестокость. Правда о средневековой войне | Автор книги - Шон Макглинн

Cтраница 53

Приведенный отрывок напоминает нам о событиях в Масаде в 73 г., когда защитники крепости, не желая покориться римлянам, лишили жизни своих жен и детей, а потом и себя. Оправдание столь массового убийства было возложено на самих евреев, как убийц Иисуса Христа: «Кровь его на нас и на детях наших» (от Матфея 27:25), — это было все, чего они заслуживали. Однако, по христианской теологии, человечество было спасено смертью и самопожертвованием Христа. Поскольку, таким образом, евреи сыграли роль в спасении человечества, это была в лучшем случае дурная теология (на самом деле — вопиющий цинизм), так как утверждала, что евреи были жертвами собственных поступков. Первые христиане, предъявившие притязания на еврейскую библию как на их собственную, обвиняли евреев в неправильном толковании библейских цитат и в отвержении собственного мессии, а следовательно, Бога. В «Послании святого Барнабаса» и других христианских писаниях иудаизм изображается как ложная, неправильная религия, созданная под пагубным воздействием злых ангелов. Религиозный пыл крестового похода, несмотря на его очевидное присутствие, умело эксплуатировался и даже во многом применялся как прикрытие для достижения личных, своекорыстных целей: убийцы евреев присваивали себе богатство своих жертв, частично для того, чтобы набить собственные кошельки и карманы, а частично — для финансирования такого дорогостоящего и рискованного предприятия, как поход в Святую Землю. То, что толпы крестоносцев проигнорировали попытки Церкви как-то защитить иудеев (в том же Майнце, на западе Германии, они подвергли нападению резиденцию епископа Ротарда, в которой укрылась часть иудеев), лишь подчеркивает алчность, обуявшую сердца людей, которые не останавливались перед массовым убийством себе подобных. Как заметила Сьюзен Эдингдон, антисемитизм «никогда не являлся частью папской политики и не получал одобрения у видных современников». Что вовсе не исключает наличия тех не заслуживающих уважения летописцев, которые восхваляли факты подобной резни. Крестоносцы находились под влиянием целого «букета» мотивов — богатая добыча, земли и духовные потребности, — причем все эти вещи были почти неотделимы друг от друга. В последнее время историки склонны подчеркивать именно религиозные мотивы и выставлять их на передний план, но это следует истолковывать, скорее, как смещение акцента в сторону от личных интересов, которые раньше превалировали. Однако, как мы уже в общих чертах описывали, религию следует считать лишь частью легковоспламеняющейся примеси, придававшей крестоносцам дополнительный стимул в походе. С самого начала перед всеми ставилась всеобъемлющая священная цель: освобождение Иерусалима от четырехвекового мусульманского гнета. В качестве jus ad bellum, или права государства на ведение войны, она обеспечивала высшие и праведные основания для колониальной экспансии, и все это под личиной вооруженного паломничества, дающего огромный побудительный повод в виде неограниченных индульгенций (гарантированного места в раю) для всех участников. Значение Иерусалима для христианской религии обеспечило присоединение к походу огромных количеств мирных паломников. Источники, относящиеся к первому крестовому походу, сосредоточиваются на суровом и изматывающем характере экспедиции в святейший из городов, когда голод, невыносимая жажда и болезни сделались для крестоносцев врагами не меньшими, чем сами турки. Поход длился три года и был сопряжен с невероятными трудностями, лишениями и потерями. Взятие города стало взрывной кульминацией феноменального и кровавого предприятия. Во главе крестоносных армий стояли Раймонд Тулузский, Готфрид Бульонский и его брат Балдуин, Гуго Вермандуа, Роберт Нормандский, Роберт Фландрский и Стефан Блуаский. Именно эта коллективная сила с ядром из рыцарей и пехоты и позволила крестоносцам добиться выдающихся успехов. Неудивительно, что более мелкие и разрозненные группы оказали куда меньшее влияние. Выступив в конце 1096 года и довольно удачно прибыв на Ближний Восток, раздираемый политическими раздорами, крестоносцы в мае 1097 году успешно осадили Никею (которая, сдавшись, отошла к грекам, что лишило армию важной части добычи), после чего, при пересечении Анатолии, одержали трудную победу над сельджуками в сражении близ Дорилеи. Потери среди животных были не менее чувствительными, чем среди людей: большая часть вьючных животных погибла, и к моменту вступления в Святую Землю почти восемьдесят процентов рыцарей лишились своих лошадей (кладь везли на баранах и собаках. — Прим. ред.). Осада Антиохии началась в октябре 1097 года. Из-за трудностей с нехваткой продовольствия, усугубленных болезнями, непогодой и наступлением зимы, осада продлилась восемь месяцев. Когда же крестоносцы ворвались в город, то, по словам автора «Деяний франков», все городские площади оказались «повсюду усеяны трупами, так что находиться здесь было невозможно из-за нестерпимого зловония. По улицам пройти было нельзя, разве что перебираясь через мертвые тела». Добыча оказалась неисчислимой, однако запасы провизии в городе, находившемся в осаде столь долго, подошли к концу. Ослабленные голодом и болезнями и неспособные выдержать осаду со стороны прибывшего под стены Антиохии большого мусульманского войска, крестоносцы совершили дерзкую вылазку и разбили врага, добавив в актив своего похода еще одну нелегкую, но выдающуюся победу.

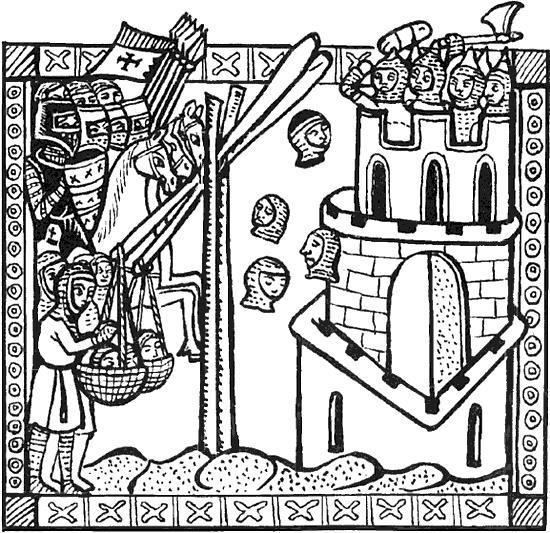

Крестоносцы бомбардируют осажденную Никею отрубленными головами мусульман Численность армии крестоносцев, выступившей в 1099 году на Иерусалим, составляла теперь всего около четырнадцати тысяч человек. Стен Священного города она достигла в середине июня и тут же приступила к яростной осаде, продолжавшейся чуть больше четырех недель. Ров вокруг стен в нескольких местах засыпали, что дало возможность подкатить осадные башни и тараны. В течение всей осады мусульмане осыпали крестоносцев градом стрел, горящих углей, горшков с горючим составом и просмоленными палками, утыканными гвоздями. Утром 15 июля с одной из осадных башен отряду крестоносцев удалось пробиться на укрепления. Защита мусульман дрогнула, и в город с нескольких сторон хлынули христиане. Некоторые мусульмане бросились к храму, другие нашли временное убежище в цитадели, башне Давида. Латинские хронисты рисуют мрачные картины разорения города. Многие летописцы в основу своих трудов положили «Деяния франков» — автором последних был неизвестный очевидец событий, которого поначалу считали рыцарем, но позднее сошлись на том, что он, скорее всего, священнослужитель. Это объясняет, в частности, большую согласованность источников между собой. Раймонд де Агилер, еще один очевидец событий и участник первого крестового похода, добавляет и много собственных деталей. Однако некоторые авторы не могут удержаться от дальнейшего приукрашивания драмы. Роберт Монах, в частности, любит останавливаться на разного рода кровавых подробностях. Вот как некоторые из хронистов описывают резню в Иерусалиме: «Резня была устроена такая, что наши люди стояли по колено во вражеской крови». Эмир города сдался графу Раймонду и тем самым спас себе жизнь. Судьба его подданных оказалась намного трагичнее. В храме было захвачено множество пленников, крестоносцы «убивали по своему выбору». Многие из тех, кто собрался на крыше, держали в руках христианские знамена, и их в пылу общей спонтанной резни не тронули, однако наутро все они были обезглавлены. Смрад от разлагающихся трупов был настолько ужасным, что «выжившие сарацины вытаскивали мертвых за пределы города, складывая за воротами в виде огромных, величиной с дом, куч».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно