|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Викинги. Походы, открытия, культура | Автор книги - Георгий Ласкавый

Cтраница 32

«Житие святого Ансагрия» [39] сообщает об этом набеге так: «Выпал жребий, что им надо идти на некий город, расположенный далеко оттуда, в земле славян… Совершенно неожиданными обрушились они там на мирных беззаботных туземцев, одержали верх силой оружия и вернулись, обогащенные награбленной добычей и многими сокровищами, на родину…». Расширяя сферу своих набегов все далее на восток, датские викинги около 853 года обрушились на Землю Куршей, прекратившую к тому времени выплаты даней шведам. Но на сей раз ее обитатели, почувствовав свою силу, были готовы к отпору. «Было в той стране пять знатных крепостей, в которых собиралось население, чтобы в мужественной обороне защищать свое добро. И на этот раз они добились победы: половина датского войска была перебита, равно как половина их кораблей уничтожена: золото, серебро и богатая добыча досталась им (куршам)» — записал в своем труде ученик святого Ансагрия монах Римберт. Жестокий разгром, надолго отбивший у датчан охоту продолжать набеги на «Восточном Пути», не охладил, однако, горячие головы наиболее отчаянных «морских конунгов». Между 853 и 855 годами в устье Западной Двины ворвалась флотилия покорителя Парижа Рагнара Лодброга. Продвигаясь вверх по реке, викинги одно за другим разгромили ополчения девяти племенных вождей, после чего, отягощенные богатой добычей и, взыскав дань, удалились в открытое море. В то время, когда датские викинги пробивались по «Восточному Пути» мечами и секирами, их коллеги из Швеции решали те же задачи, но совершенно иными способами. Информация, которую шведские викинги, несомненно, получали от скандинавских поселенцев, появившихся в Ладоге (Альдейгьюборг скандинавских саг) еще в 50-х годах VIII века, должна была привести их к выводу, что наилучшим способом проникновения на Восток является не военно-грабительская экспансия, а преимущественно мирное освоение системы речных путей и волоков. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Ремесло викинга всегда включало в себя умение исходя из обстановки мгновенно превратиться из кровожадного пирата в исполнительного служаку-наемника или мирного торговца, и столь же стремительно вернуться в прежнее состояние. Избранная тактика очень скоро дала ощутимые результаты. «Вертинские анналы» повествуют о том, что при византийском посольстве, прибывшем 17 июня 839 года в город Ингельгейм на Рейне, находились несколько человек, принадлежавших, по их словам, к «народу Рос», которые направлялись на родину из Константинополя. Незадолго до того эти люди явились в столицу Византии с миссией дружбы, по завершении которой, с дозволения императора Феофила, присоединились к обозу посольства, следовавшего к франкскому государю Людовику Благочестивому. Для возвращения они избрали путь хотя и кружной, но несравнимо более безопасный, нежели тот, который они проделали ранее. Выяснившаяся в результате тщательного расследования принадлежность спутников византийцев к «народу Свеонов», навела Людовика Благочестивого, владения которого уже познали ужасы норманнских набегов, на мысль, что таинственные путешественники являются «скорее соглядатаями… чем искателями дружбы»… А вот беспечность византийского императора вскоре недешево обошлась его подданным. Корабли «народа Рос», пройдя проложенным разведчиками маршрутом в Черное море, вышли в 840 году к берегам Малой Азии. Богатый торговый город Амастрида был застигнут врасплох и разграблен. Византийцам пришлось выложить изрядную сумму для выкупа захваченных в плен соплеменников.

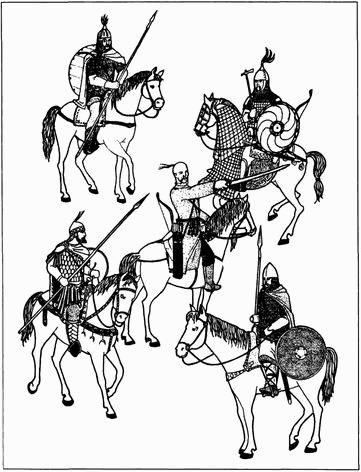

Рис. 18. Дружинник Древней Руси (X–XI вв.). Тяжеловооруженный хазарский всадник (IX–X вв.). Воин легкой конницы степняков (Северное Причерноморье, X–XI вв.). Тяжеловооруженный византийский кавалерист (IX — первая пол. X вв.). Польский конный воин (конец X — начало XI вв.)

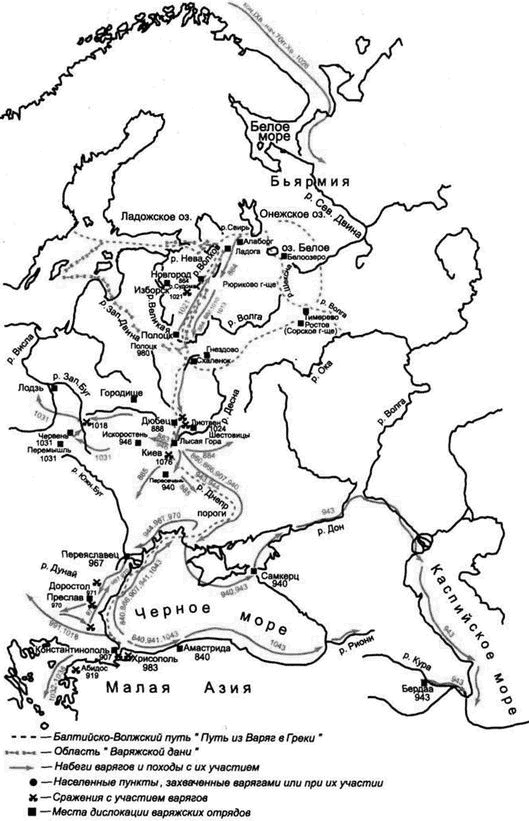

Карта 13. Викинги на «Восточном Пути» в IX–XI вв. Таким образом, восточный участок летописного «Пути из Варяг в Греки и из Грек» по маршруту Финский залив — Нева — Ладожское озеро — реки Волхов — Ловать — Усвяча — Каспля — волоки до Днепра — Днепр — Черное море был освоен норманнами не позднее 30-х годов IX века. Тогда же, или чуть позже, скандинавы познакомились с западнодвинским ответвлением «Пути из Варяг в Греки» и северным отрезком Балтийско-Волжского пути через Ладожское озеро — река Свирь — Онежское озеро — реки Вытегра — Ковжа — Белое озеро — река Шексна — Волга. Перед шведскими викингами теперь встал вопрос о получении материальной выгоды от своих географических открытий. Тем более, что по указанным водным путям уже в первые десятилетия IX века в Скандинавию хлынул драгоценный поток высокопробного серебра арабской чеканки. Способ был избран вполне традиционный. В 855 году Олав, конунг из Бирки [40], во главе множества викингов высадился в Земле Куршей. Без особого труда захватив и разграбив Себорг, шведы подожгли его и устремились в глубь страны. Попытка сходу овладеть городищем Апуоле (укрепленное поселение близ городка Скуодас на северо-западе Литвы) провалилась. Длительная осада и несколько попыток штурма также не имели успеха. Тяжелые потери в людях и неблагоприятный исход гаданий относительно исхода предприятия подействовали на воинов конунга Олава удручающе. Положение осажденных было, пожалуй, и того хуже, поскольку они первые предложили вступить в переговоры. По достигнутому соглашению обитатели Апуоле передали шведам оружие и имущество, захваченное два года назад у датчан, выплатили по полумарке (чуть более 100 граммов) серебра с человека и поклялись быть данниками конунга Бирки, выдав в подтверждение 30 заложников. Исполняя условия договора, викинги вернулись к своим кораблям, не предавая разграблению окрестности. В течение нескольких следующих лет Эйрик Эймундсон, конунг из Уппсалы (около 855–882 гг.), совершив множество походов на «Восточном Пути», подчиняет себе, по утверждению «Саги об Олаве Святом», «Финнланд, Кирьялаланд (Карелия), Эйстланд, Курланд и многие другие земли на востоке». Речь здесь, несомненно, идет не о завоевании, а об обложении данью. В этом смысле сообщение «Саги» как нельзя лучше дополняет и уточняет «Повесть временных лет», содержащая под 859 годом запись о том, что скандинавы «имаху дань на чуди и на словенах, на мери и на всех [41] кривечех». Таким образом, под контролем норманнов оказались, помимо восточноприбалтийских территорий, также земли вдоль северного отрезка Балтийско-Волжского торгового пути и «Пути из варяг в Греки», вплоть до труднопреодолимых волоков между Ловатью, Западной Двиной и Днепром.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно