|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait | Автор книги - Михаил Герман

Cтраница 65

«Неужели никто, никто, никто не может понять, что так нельзя?»

Плакат, посвященный XXVI съезду КПСС. 1981

Похороны Л. И. Брежнева. 1982 Итак, шли восьмидесятые. Годы, на исходе которых в нашу жизнь вошла история и многое изменилось решительно и навсегда. А начинались они, эти годы, так, словно, едва начавшись, остановились, время потянулось без перемен. Одновременно получили Ленинскую премию по литературе и искусству Райкин и Брежнев. Летом 1983-го на Волге, около Ульяновска, на теплоходе «Александр Суворов» погибло более полутораста человек — спутали (говорили, конечно, по вине пьяного капитана) пролет моста, прошли под низким, и судну снесло верхние надстройки — те, где в это время танцевали и смотрели кино. Катастрофа была настолько кровавой, что ее не посмели целиком утаить. Почему спустя уже три с лишним десятилетия я вспоминаю об этой беде? Такое случалось и случается, увы, повсюду, никто из даже отдаленно знакомых мне людей не пострадал. Вероятно, лишь потому, что в атмосфере вечного вранья и недосказанности такие события и само стремление их скрыть становились еще чудовищнее и свидетельствовали: общество «развитого социализма» просто гибнет.

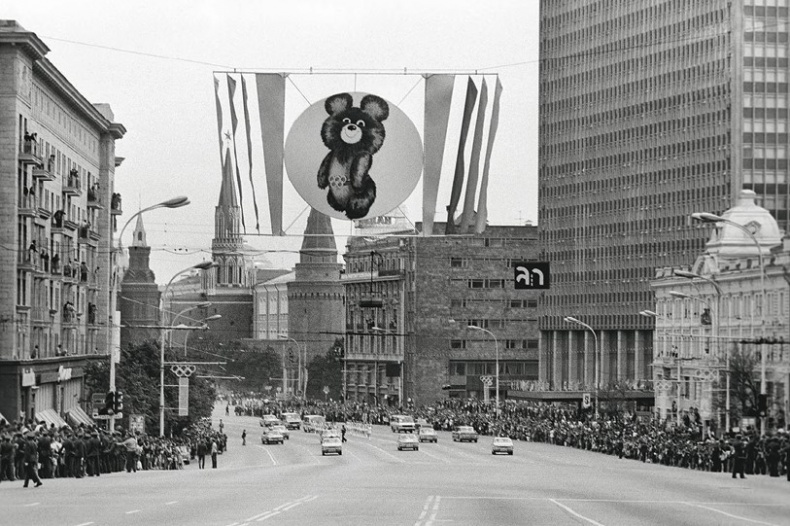

Эстафета олимпийского огня в Москве. Фото В. Зуфарова. 1980 Катастрофы чудились темными знаками безвременья, порождали ощущение злого мифа, в котором поневоле приходится жить, и даже неизбежные в двадцатом веке трагедии оборачивались у нас свидетельствами именно советского эсхатологического безумия. В самом деле, президентов убивали в США и в Швеции, Ольстер — неисцеляемая беда Великобритании, террористы взорвали над Шотландией самолет. В мире много бед. Но в стране, где власти убеждают покорных подданных в превосходстве и благополучии, общечеловеческая трагедия наливается ядом национальной неполноценности, ущербности и злобы, становится грозным знаком разрушительной, самоубийственной лжи. Сейчас уже стали забываться угрюмые недели и месяцы, связанные со съездами и пленумами КПСС. Страна впадала в официозную тоскливую праздничность. Сначала съезды встречали обязательными «подарками» — от трудовых подвигов до выставок и спектаклей, снабженных соответствующим обязательным пафосом. Потом — на все дни унылого мероприятия — жизнь замирала. И без того скучные и одинаковые теле- и радиопередачи, журналы и газеты становились одинаковыми и бессмысленными: «Материалы съезда». А потом все это надо было изучать, причем всюду: от колхозов до НИИ. И самое, наверное, страшное, что все это принималось почти как должное, как дурная погода. Уже никто и не думал, что может быть иначе. Похороны генеральных секретарей стали обыденностью, не приносящей ничего нового (рассказывали анекдот о продаже абонементов на эти похороны, а мрачные остряки окрестили участившиеся траурные церемонии — Брежнев, Андропов, Черненко — «гонками на лафетах»). Гроб Брежнева искушенные кремлевские могильщики-гэбисты ухитрились под гром салюта уронить в яму, будто символизируя всеобщее равнодушие и потерю профессионализма даже в этом немудреном древнем ремесле. В последнее время этот факт настойчиво опровергается, один из участников процедуры даже выступал с протестом по телевидению. Я, как и многие, видевшие телетрансляцию, отчетливо разглядел мрачный конфуз. Впрочем, здесь историческая точность уже не имеет значения. Так увидело время одно из собственных своих отражений. Есть правда коллективного разума (если угодно, «коллективного бессознательного»), есть миф, отвечающей правде и ощущению времени.

Марка к XXII Олимпийским играм. 1976 Марка к XXII Олимпийским играм. 1979 И преступления власти были сродни этим похоронам — предсказуемые, безликие, безысходные, с мерзким привкусом советского гиньоля. В самом деле, зачем такой стране Виктор Некрасов, Александр Галич, Иосиф Бродский, Оскар Рабин, Юрий Любимов, Александр Солженицын, Мстислав Ростропович? Миновала (на фоне афганской бойни!) Олимпиада-80, с ее живыми зомбическими мозаиками на трибунах, олимпиада, униженная бойкотом не только знаменитых спортсменов, но и даже самого Джимми Картера, с грустным медвежонком, невиданной чистотой в Москве и Ленинграде, высылкой из столиц проституток и бомжей и множеством огромных, не достроенных к сроку стадионов и гостиниц. (Самое удивительное — в те минуты, когда писалась эта самая строчка, я слышал звук работающего в кухне телевизора. Шла передача «Старая квартира», посвященная именно 1980 году. В телестудии — розовый, веселый, победительный Владимир Войнович, Борис Мессерер, Белла Ахмадулина, люди значительные, талантливые, так много пережившие. Откуда ощущение не то чтобы фальши, но некоей неподлинности, подмены? Они искренне и просто говорят, их сочувственно и серьезно слушают, но, похоже, собственные воспоминания некогда притеснявшихся властями, а ныне преуспевших, отчасти и благодаря этим притеснениям, — это не совсем то, что было тогда. Сейчас они, так сказать, герои собственных судеб, уже иное помнят о себе, чем мы — другие, не участники, а пассивные, унылые, но, поверьте, очень внимательные созерцатели событий. — М. Г. Примеч. конца 1990-х.) Непосредственно для меня начало восьмидесятых — время бесславное. Что было тому виною — усталость после защиты и действительно очень напряженной работы («Уильям Хогарт и его время», «Ватто»), очередная лавина личных проблем, в которые я погрузился с головой, нажив себе и в своей рассыпающейся семейной жизни массу неприятностей, или что-то еще, но моя работа если не остановилась вовсе, то обрела тот отвратительно номинальный характер, что приводил меня в полное отчаяние. Я по-прежнему высиживал немало часов за машинкой, но получалось вымученно, почти бессмысленно. Еще что-то печаталось, вышла книжка о Мемлинге, написанная года два назад. В 1984-м готовилось переиздание моего «Ватто» (исполнялось триста лет со дня его рождения), я удерживался на поверхности, но вновь явилось отвратительное ощущение зыбкости. Со мной (доктором и достойным автором!) — легкомысленно, как оказалось, — заключили договор на толстую книгу об искусстве Просвещения, заплатили большой аванс, а работа стояла. К середине восьмидесятых у меня почти прекратились сколько-нибудь масштабные публикации. И, как бывало уже в моей жизни, я вновь решился на государственную службу. Сначала мне предложили стать профессором в училище им. В. И. Мухиной, я колебался, еще боялся за свободу, потом согласился, и выяснилось — зря. Случилась некая интрига, и от пришлого доктора отказались. А потом меня пригласили в Русский музей. То была новая и последняя — так мне казалось тогда — капитуляция. Судьба хранила меня: в годы либерализации экономики пером бы я не прожил.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно