|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait | Автор книги - Михаил Герман

Cтраница 63

«Мысли накладывались пластами, были стеклянны, одна просвечивала сквозь другую» («Исчезновение»). Это сродни откровениям кубистической живописи! И при этом — омуты «социального подсознания» раскрыты с толстовской ясностью и смелостью сопоставлений и вместе со сверхсовременной парадоксальностью. Порой мнится: просто течение дней. И вдруг случайный, на полях будто означенный эпизод. «Позавтракали наспех, и он побежал к троллейбусу. Был темный рассвет. С деревьев в саду сбегал ночной дождь. На остановке стояли два человека, и чуть поодаль сидела на земле большая немецкая овчарка. Непонятно было, кому она принадлежит. Подошел пустой троллейбус, все влезли, после всех неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. Собака была брюхата, впрыгнула тяжело и села на пол возле кассы… Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что водитель может завезти ее далеко и она погибнет. Ведь никому не понять, что с ней происходит и почему она в троллейбусе. На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: „Выходи, выходи!“ — и собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел вскочить обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него». Метафора могла бы показаться спрямленной — напоминание об одиночестве и близкой гибели матери, но иное важно: метафора эта (намеренно, разумеется) — осязаемее вялотекущей, лишенной вкуса и запаха жизни — распахнутое на мгновение окно из затхлой комнатной действительности в жизнь подлинную, где свистит ледяной ветер неотвратимой реальности. Кусок жизни, как отваленный плугом тяжелый пласт земли, с его запахом и темным блеском, с его мучительной почти материальностью «удостоверяет» подлинность происходящего, ставит пробу, привязывает почти мнимое к неоспоримо сущему, делает все стереоскопичным, до оторопи значительным. Да порой и просто одна фраза: лес, в котором пахло «отсыревшей, усталой травой», — заставляет читателя вздрагивать от удара узнавания, подлинности, печали. Или: «На дворе тихо лежал оранжевый — от тысяч абажуров, смотревших в окна, — снег» — вот и зримые тридцатые годы…

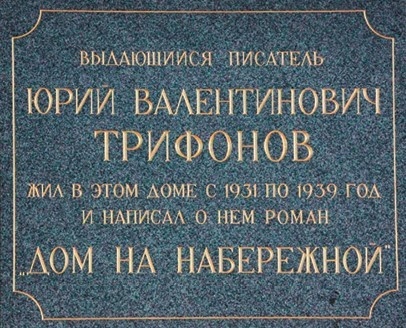

Мемориальная доска. Дом на набережной Анализируя книги Трифонова, вспоминают Хемингуэя, Борхеса, Бёлля. А вот любил ли он, Трифонов, Джона Дос Пассоса? В его прозе мерцает это, доспассовское, умение переложить на иллюзорно выписанный эпизод или даже предмет тяжесть и смысл сравнительно бегло и почти бесстрастно пересказанного куска судьбы. И это умение говорить то от собственного лица, то от лица героя, временами заставляя читателя забывать, кто говорит с ним. Вероятно, у каждого пишущего человека есть свои не только выношенные, продуманные, выстраданные предпочтения, но и особая, даже интимная, не всегда объяснимая страсть к неким литературным явлениям, которые вызывают восторженную тревогу, тоскливую зависть, странно соединенную с ликованием и даже каким-то читательским гурманством. Скорее всего, составляя для себя иерархию моих читательских пристрастий, я бы начинал с Пушкина, Стендаля, Мериме, Чехова, Толстого, Флобера, Мопассана. А Дос Пассос и Трифонов — они вне иерархий, вне просто литературной любви, это писатели, существующие в моем эмоциональном сознании как постоянные кумиры, вызывающие и отдельными фразами восторг, сравнимый с юношеским любовным волнением. Трифонов все же современник, писавший на моем родном языке, о том же духовном и даже социальном пространстве, в котором существую и я. Мне понятнее мое преклонение перед ним. Джон Дос Пассос писал об Америке и американцах, персонажах, вызывавших у меня интерес исключительно сквозь литературу: еще с детства Марк Твен, потом Хемингуэй, Гертруда Стайн, Стейнбек, Фолкнер, Сэлинджер, Апдайк. Но при всем моем коленопреклоненном отношении к ним Дос Пассос (с детства, я писал об этом) стал событием, всегда для меня длящимся. Эта «телесность» словесной ткани, этот поток зримой реальности, незаметно становящийся потоком впечатлений и мыслей персонажей, эта пронзительная откровенность метафор и спрессованного до взрывной силы рассказа, это умение в одной фразе выстроить судьбу («В детстве ей все было ненавистно»!). А может быть, это умение так видеть мой любимый Париж: «При тусклом солнечном свете серовато-зеленоватые и серо-лиловые тона смешивались с синими пятнами и бледными отсветами, как сливаются краски в перьях на груди у голубя». Есть — видимо, только для меня — в двух этих совершенно разных писателях таинственная общность глубинных корней и пластических ходов. Но несомненно и то, что они поразительно и навсегда — современны. Российские радетели постмодернизма, читали ли они Трифонова? Переход авторской речи в прямую и наоборот, автора в персонажа, перетекание времен и совмещение их, «гипер−» и «интертексты» — все радости постмодернизма — все это уже было в ясной прозе Трифонова. Еще не в «Обмене». Наверное, с «Дома на набережной» (1976). Но никогда, никакой игры в прельстительные мнимости и бесконечное самокомментирование, а вечная боль за «легавые», «дырявые», «прожженные» (Шварц) души людей, ощущение неразрывности с временем, беду которого Трифонов ощущал не просто как общую, но и как ту, за которую нес часть вины.

Собрание сочинений Юрия Трифонова в четырех томах. 1985–1987 Все его герои — а у него есть и герои — обременены той социальной и нравственной ответственностью, которая, в сущности, одна и делает человека интеллигентом. Но — и в том печальная отвага Трифонова — ни один из лучших его персонажей до этой планки так и не дотягивает. Они все без исключения помогают системе, которая их угнетает, души их «продырявлены», и неоткуда взять им цельности и рыцарственности — ни снаружи, ни внутри себя. Ибо все выросли в страхе. Трифонов сохранил олимпийство недосказанности и некие эмоциональные универсалии времени и времен, без чего тот Великий страх передать, очевидно, немыслимо. «Ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда есть в нем какая-то неопределенность» — эти известные слова критика о первом варианте гоголевского «Вия», сказанные более полутораста лет назад, многое объясняют касательно прозы Трифонова. Террор почти безлик на его страницах, о нем говорится с испуганной невнятностью, мысли персонажей смяты страхом, никто не в силах поднять глаза и осознать происходящее. Правда факта, без которой страдала скованная цензурой литература, действительно ли необходима она литературе свободной? Де Лафонтен, делавший героями басен не людей, а животных, Анатоль Франс, накинувший на историю своей страны маскарадное домино придуманного им острова Пингвинов, делали это не из страха перед цензурой, но из естественного в искусстве стремления к универсальному языку, к всеобщности, к притче, а не злободневной хронике. Эзоповский язык в нашей литературе был, конечно, вынужденным. Но условное пространство дозволенного намека оказалось достаточным для могучего таланта Трифонова, вовсе не стремившегося к избыточной подробности и политической остроте. Его недоговоренность воспринимается просто сдержанностью: «Ужасное не может быть подробным…»

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно