|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Из жизни двух городов. Париж и Лондон | Автор книги - Джонатан Конлин

Cтраница 39

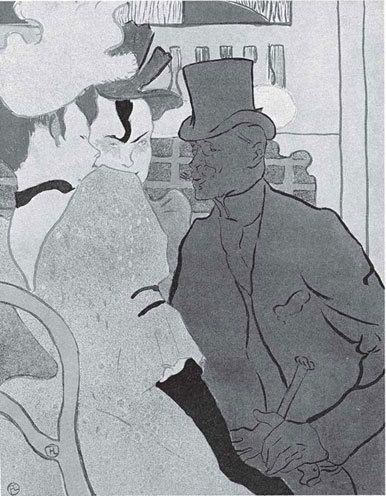

Рис. 24. «Англичанин в Мулен-Руж». Анри Тулуз-Лотрек, 1892. Как и в случае с «Веселым Парижем», который мы рассмотрим далее в четвертой главе, в «деле о ресторанах» мы столкнулись с набором стереотипов, сложившихся в умах жителей двух столиц. Однако, несмотря на удивительную живучесть этих стереотипов, мы не должны забывать об истинном рождении ресторана в диалоге между Парижем и Лондоном. А что же Дез Эссент, которого мы оставили на улице Амстердам? Он как раз выходил из бара, чтобы сесть в поезд на Северном Вокзале… «Заплатив официанту, он быстро вскочил из-за стола, но внезапно застыл на месте. Он повторял себе снова и снова: «Шевелись, давай, тебе надо спешить», однако немедленно находил аргументы против этих команд. А зачем шевелиться, если можно прекрасно путешествовать, не сходя с места? Зачем спешить, если он и так уже в Лондоне, окруженный лондонскими запахами, лондонской атмосферой, жителями, едой, всей обстановкой? Дез Эссент снова поглядел на часы: «Похоже, пора возвращаться домой»». [70] Он так и не поехал в Лондон. Глава четвертая

Танец В 1860 году в Париже вышли мемуары танцовщицы, которую все знали как Ригольбош [71] — их написал под ее именем не кто иной, как Луи Уар, автор «Физиологии фланёра», в тандеме с драматургом Эрнестом Блумом. Смехотворные по качеству, эти «записки» пополнили ряды популярных в 1860-е годы мемуаров известных танцовщиц и актрис, начало которым положил бестселлер Селесты Могабор («Прощай, мир!», 1854). Мемуары Ригольбош начинаются с пронзительного, высокомерного окрика: «Эй, вы, дженты, а ну подите сюда, да будьте как дома! Я служу в священном батальоне, я — знаменитость, я вам ровня, я называю вас на «ты» и говорю «мы», когда рассказываю о чудесах Парижа». Затем, словно почувствовав, что такое тщеславие может не понравиться читателю, Ригольбош продолжает рассказ в более спокойном тоне. «Вам это кажется смешным, не правда ли? Но именно так делаются дела в век рекламы!» Главным достоинством этих мемуаров является их небольшой объем. «А чего вы ждали? — вопрошает «Ригольбош». — Мне ведь всего восемнадцать!» Создавая свои откровенные воспоминания — наполовину рыдания об утраченной юности, наполовину самодовольное описание «пути к успеху», Уар, конечно, отдавал себе отчет в конъюнктурности и избитости сюжета. Кроме нескольких остроумных замечаний («Я верю в дьявола — ведь он столько сделал для меня!»), текст Уара не поднимается выше представлений среднего обывателя о «богемном мире». Так, автор пишет о канкане, коронном танце Ригольбош. «Канкан — французский танец, — утверждает он, — принадлежность французской нации, плод коллективного воображения парижан». Готовясь выйти на сцену, Ригольбош чувствует, как музыка постепенно завладевает ее телом, заставляя дрожать от волнения и восторга. Это пугает ее, но поздно! — она оказывается во власти неконтролируемых эмоций. «Музыка сжимается в моей груди, бросается в голову как глоток шампанского». Сегодня канкан стал символом Парижа, точнее, «Веселого Парижа». В каждом городе есть достопримечательности, «обязательные» для посещения, которые истоптаны подошвами тысяч туристов. Коренные жители обычно насмехаются над приезжими и стараются избегать «туристических ловушек» — иногда, правда, немного перебарщивая в своем снобизме. Так, некоторые «истинные» жители Нью-Йорка гордятся тем, что никогда не поднимались на Эмпайр-стейт-билдинг. В большинстве городов туристические тропы редко пересекаются с дорогами, по которым ходят «местные», в том числе те, кто знает город «по-настоящему» (или хочет показать, что знает). Артур Саймонс понял, как следует принимать бодлеровскую «ванну толпы» во время своего первого визита в Париж, но он также понял, чего следует избегать. «Мы не стали подниматься на Эйфелеву башню, — отчитывается он в письме домой, — хотя у меня возникло смутное ощущения, что я уже там был». В некоторых случаях жители начинают чувствовать, что их город находится под угрозой, а иногда — что они сами стали чужими на этом уже незнакомом им «празднике жизни». Такие настроения в полной мере присутствуют в классической французской литературе середины девятнадцатого века: так, Бодлер, например, оплакивает последствия «османизации», сделавшей Париж «чужим и враждебным». Возможно, культ «старого Парижа» развился у французов именно из-за его горьких фраз. Сейчас же многие парижане переживают, что их город постепенно, но неуклонно наводняют туристы — в Париже это происходит более явно, чем в Лондоне. В том, что Париж стал разновидностью «Диснейленда», парижане в первую очередь винят американцев. К ответу, действительно, стоит призвать американских композиторов Коула Портера, Йипа Харбурга и Джорджа Гершвина: ведь именно они сделали Париж местом действия своих музыкальных композиций и песен, впоследствии превратившихся в фильмы, как случилось, например, с «Американцем в Париже» (1951 г.). Однако образ «Веселого Парижа» придумали отнюдь не американцы. Бесшабашный и «безбашенный», этот город родился из союза варьете и мюзик-холла: особый стиль исполнения, вошедший в моду в 1850–1860-х годах в Лондоне, а затем экспортированный в Париж. Здесь мюзик-холлы, концертные залы нового поколения (их английское название прижилось во Франции) — такие как «Фоли-Бержер», строились по типу лондонского театра «Альгамбра». В результате этого культурного обмена мюзик-холлы расцвели по обе стороны Ла-Манша (хотя их владельцы часто демонизировали иностранное влияние в угоду ярому патриотизму аудитории). При более внимательном рассмотрении, «типичные» парижские или лондонские мюзик-холлы можно назвать какими угодно, но только не типичными. Хотя не всем «патриотам» нравится признавать это, именно из-за активного, непрекращающегося диалога двух городов французское слово «шампанское» появилось в названии песни «Шампейн-Чарли», а знаменитая танцовщица кабаре взяла псевдоним Джейн Авриль, хотя при рождении получила имя Жанна. В этой главе мы расскажем о канкане — танце, начавшем свою жизнь в 1830-е годы как «французский национальный танец», а спустя шестьдесят лет ставшем синонимом «Веселого Парижа» в самом кричаще-вульгарном смысле этого слова. К 1890-м годам высокие махи ногами, бешеные движения юбок и дразнящая пена белоснежных кружевных панталон олицетворяли Париж в глазах не только туристов, но и большинства местных жителей. Однако, хотя обеим нациями удобно утверждать, что канкан — дитя Парижа pur sang (чистокровное, утробное), его родословная гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Танец, известный сейчас как «французский канкан», на самом деле этот танец — смесь парижского канкана с английским деревенским танцем (countrydance), и развивался он по мере того, как танцоры перемещались из одного города в другой, адаптируя танцевальные па ко вкусам местной аудитории.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно