|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира | Автор книги - Грегори Кларк

Cтраница 57

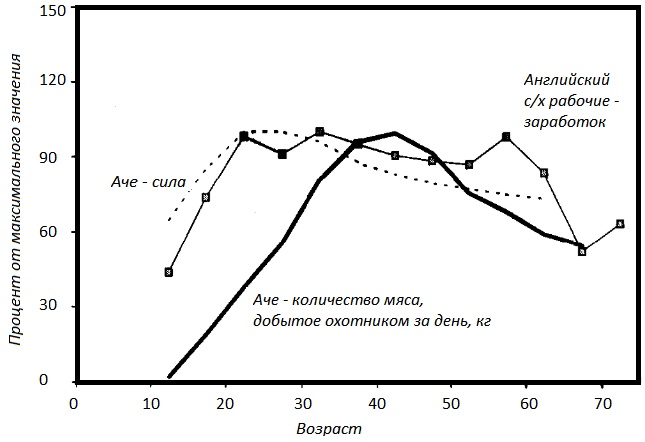

Как выглядели общества на рассвете оседлой аграрной эры, сразу после неолитической революции, произошедшей около 8000 лет до н. э.? На основе наблюдений над современными сообществами, занимающимися собирательством и подсечно-огневым земледелием, мы можем ожидать, что ранние аграрные общества состояли из импульсивных, жестоких и ленивых людей, не знавших ни письменности, ни счета. Этнографы, изучая подобные группы, обращают внимание на высокую норму временного предпочтения, высокий уровень межличностного насилия и малый трудовой вклад. Ограниченными были и способности к абстрактным рассуждениям. Крайний пример подобного сообщества представляют собой пираха — собиратели из бразильской Амазонии. В их языке есть лишь три числительных, означающие «примерно один», «примерно два» и «много». В ходе тестов они были не в состоянии уверенно найти группы из одинакового числа предметов, если тех было больше трех, и этого им почти никогда не удавалось, когда число предметов в группе достигало 9 [226]. При этом пираха — превосходные охотники и легко проходят тесты на ориентацию в пространстве и на прочие способности. Многие другие современные сообщества собирателей также не знают других числительных, кроме «один», «два» и «много». Таким образом, сообщества собирателей, очевидно, не подвергались отбору, создававшему необходимость в таких способностях и представлениях, которые привели к промышленной революции. В мире, созданном неолитической революцией, экономический успех пришел к совсем другим людям по сравнению с теми, для кого он был типичен в эру охоты и собирательства, — к людям терпеливым, способным ждать ради более высокого уровня потребления в будущем, готовым долго работать, а также способным производить формальные расчеты в мире, где существовали всевозможные типы вводных и итоговых данных: выращивание какой культуры принесет наибольшую прибыль, сколько усилий это потребует, в какую землю выгодно инвестировать средства. Как мы видели на примере Англии, по крайней мере начиная со Средневековья те люди, которые преуспевали в рамках данной экономической системы — накапливали активы, приобретали навыки, обучались грамоте, — увеличивали свою относительную численность в следующем поколении. Таким образом, вполне можно допустить, что в течение долгой аграрной эпохи, которая завершилась промышленной революцией, человек становился все более биологически адаптированным к современному экономическому миру. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что люди, населявшие оседлые аграрные экономики накануне промышленной революции, стали более умными по сравнению со своими предками из числа охотников и собирателей. Ведь, как указывает Джаред Даймонд, охотникам и собирателям для выживания и воспроизводства требуется много сложных навыков [227]. Это иллюстрируется на рис. 9.7, где показано распределение заработков в группе сельскохозяйственных рабочих разных возрастов в Англии 1830-х годов по сравнению с распределением дохода у охотников аче (измеряемого в килограммах мяса на охотника в день). Английские сельскохозяйственные рабочие лучше всего зарабатывали в 20-летнем возрасте, в то же время возраст самых удачливых из охотников аче превышает 40 лет, несмотря на то что пика физической силы аче достигают на своем третьем десятке [228].

ИСТОЧНИКИ: Данные об охотниках и собирателях: Walker et al., 2002, p. 653; данные о заработке английских сельскохозяйственных рабочих: Burnette, 2006. РИС. 9.7. Величина дохода в общинах охотников исобирателей и сельскохозяйственных общинах в зависимости от возраста Несомненно, что охота в отличие от сельскохозяйственного труда была сложным делом, на обучение которому уходили годы. Соответственно, дело вовсе не в том, что жизнь в аграрном обществе делала людей более умными. По отношению к среднему человеку разделение труда, существующее в аграрном обществе, упрощало работу и повышало ее однообразие. Суть нашей аргументации состоит в том, что аграрная экономика вознаграждала экономическим, а соответственно и репродуктивным, успехом определенный набор навыков и типов поведения, резко отличавшийся от того, который позволял достичь наилучших результатов в доаграрном мире: например, отныне стала цениться способность повторять простые монотонные действия час за часом, день за днем. Разумеется, нет ничего естественного или гармоничного в предрасположенности к труду, сохраняющейся даже после того, как удовлетворены все основные потребности, обеспечивающие выживание. Сила отбора, основанного на выживании богатых, также, по-видимому варьировалась в зависимости от условий, в которых жило конкретное оседлое аграрное общество. Так, в XVII веке в условиях Новой Франции (Квебек) с ее жизнью на фронтире, где земля имелась в изобилии, люди были малочисленны, а заработки крайне высоки, наибольшего репродуктивного успеха достигали беднейшие и наиболее неграмотные [229]. Чем более стабильным становилось общество, тем сложнее было добиться репродуктивного успеха путем войн и завоеваний и тем выше были шансы того, что в дело вступят вышеописанные механизмы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Китай, несмотря почти на целое поколение жизни при коммунистическом режиме в его крайних проявлениях в 1949–1978 годах, не претерпел никаких изменений как общество, пронизанное духом индивидуализма и капитализма. Никаким мечтателям-утопистам не справиться с результатами 10 тысяч лет существования общества в условиях мальтузианского естественного отбора. В главе 8 мы видели, что в основе экономической теории лежит идея о том, что за различиями в экономических успехах обществ стоят стимулы, порождаемые различными социальными институтами. Как считают экономисты, при наличии одних и тех же стимулов и одной и той же информации все люди в экономическом плане будут вести себя одинаково. В данной главе нами установлено, что по отношению к истории доиндустриального мира это допущение является необоснованным. Принципиальные предпочтения людей под давлением мальтузианского отбора изменялись по мере того, как мир приближался к промышленной революции. В последующих главах мы покажем, каким образом это давление, с разной силой действовавшее на разные общества, помогает объяснить природу промышленной революции и дать ответ на вопрос о том, почему она произошла именно в том месте и в то время.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно