|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира | Автор книги - Грегори Кларк

Cтраница 31

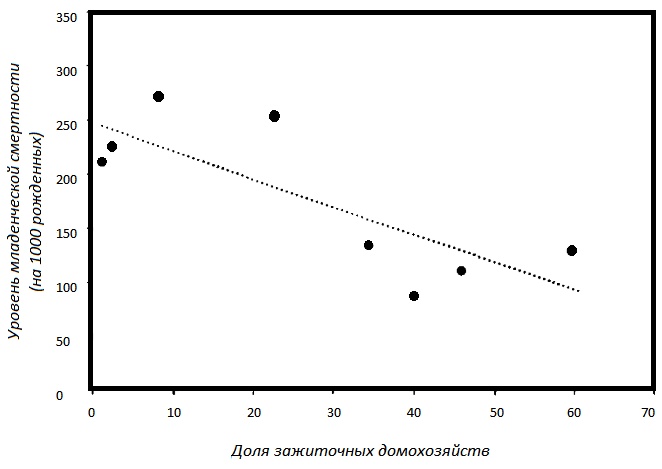

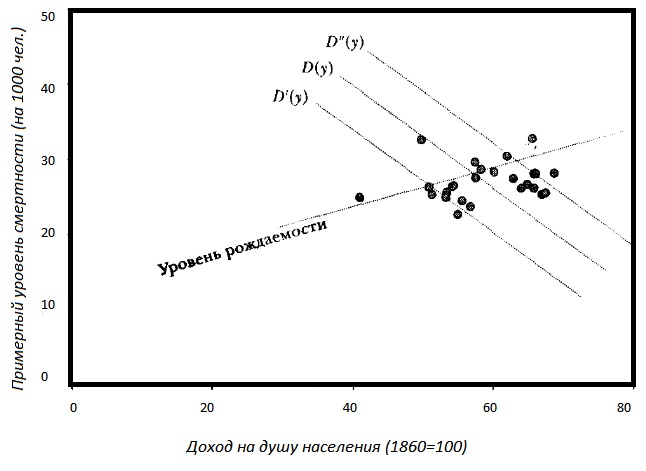

ИСТОЧНИКИ: Данные об уровне смертности взяты из: Wrigley et al., 1997, p. 614. РИС. 5.1. Уровень смертности и реальный доход в Англии по десятилетиям с 1540 по 1800 год Уровень младенческой смертности по восьми лондонским приходам в 1538–1653 годах можно сравнить с долей «зажиточных» домохозяйств в каждом приходе согласно налоговым ведомостям за 1638 год. На рис. 5.2 мы видим, что дети богатых родителей имели намного более высокие шансы на выживание. Собственно, используемая здесь грубая оценка дохода домохозяйств объясняет 62 % колебаний уровня младенческой смертности в Лондоне. Более того, хотя Лондон был печально знаменит высоким уровнем смертности и численность его населения поддерживалась лишь за счет постоянного притока людей из деревни, уровень младенческой смертности в богатых приходах Лондона был за все эти годы ниже, чем по стране в целом [104].

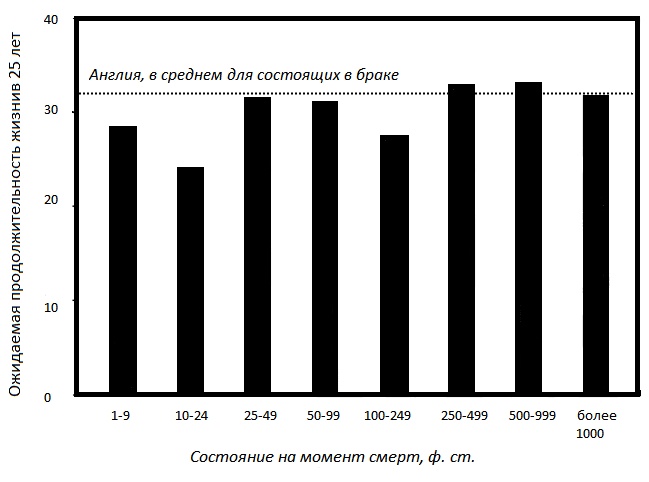

ИСТОЧНИК: Landers, 1993, p. 186–188. РИС. 5.2. Доход домохозяйств и младенческая смертность в Англии, 1538–1653 годы Те завещания, которые использовались нами для оценки связи между доходом и рождаемостью, могут дать некоторое представление и о том, как доход был связан с уровнем смертности. На рис. 5.3 показана ожидаемая продолжительность жизни в 25-летнем возрасте для английских мужчин-завещателей, живших в начале XVII века. Влияние дохода на ожидаемую продолжительность жизни у взрослых не столь велико, но все равно заметно. Ожидаемая продолжительность жизни у завещателей с состоянием не менее 500 фунтов составляла от 25 до 32 лет по сравнению с 26 годами у тех, кто завещал 25 фунтов или меньше.

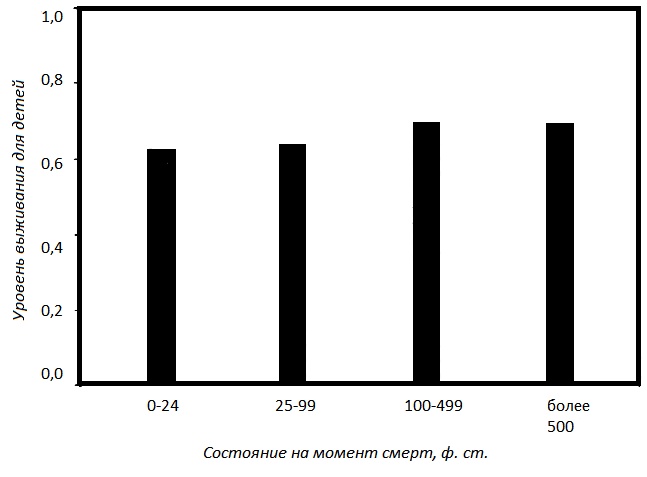

ИСТОЧНИК: Данные об уровне смертности взяты из: Wrigley et al., 1997, 614–615. РИС. 5.3. Ожидаемая продолжительность жизни в 25-летнем возрасте для английских мужчин-завещателей, 1620–1638 годы На рис. 5.4. показана доля детей, проживших достаточно долго для того, чтобы быть упомянутыми в завещаниях, у завещателей в зависимости от их принадлежности к разным имущественным классам. Мы снова видим скромное, но очевидное влияние величины до хода. У бедных завещателей выживало лишь 63 % детей по сравнению с 69 % у богатых завещателей.

РИС. 5.4. Уровень выживания для детей богатых и бедных завещателей Таким образом, представляется, что отсутствие в совокупных данных по Англии какой-либо связи между доходом или заработной платой и уровнем смертности вызвано всего лишь изменением функции смертности с течением времени вследствие изменения эпидемиологической ситуации, уровня урбанизации (которая повышает уровень смертности) и улучшения санитарно-гигиенических условий. Вероятно, в целом можно заключить, что вплоть до 1800 года любым обществам был присущ тот или иной баланс между доходом и уровнем смертности, связывавший долгосрочный доход с уровнем, на котором фертильность уравновешивала смертность. СМЕРТНОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ Уровень фертильности, по-видимому, был более-менее одинаковым во всем доиндустриальном мире, по крайней мере судя по имеющимся у нас данным о фертильности. Уровень фертильности в Англии в 1800 году был не ниже, чем в Японии в XVIII веке или в обществах собирателей. Однако доиндустриальные общества очень сильно отличались друг от друга по уровню жизни. Например, на рис. 3.1 мы видим, что уровень жизни английских рабочих в 1450 году был втрое выше, чем в 1300 году, и почти вдвое превышал уровень 1800 года. Такие различия в уровне жизни, по-видимому, могут быть объяснены главным образом различиями в уровне смертности при данном уровне дохода. Таким образом, очень высокий уровень жизни европейцев в 1350–1600 годах, несомненно, объясняется «черной смертью», пришедшей в Европу в 1347 году. Первая вспышка «черной смерти» в 1347–1349 годах унесла 30–50 % европейского населения. Но и после этого чума периодически возвращалась в течение следующих 300 лет. В Англии между 1351 и 1485 годом зафиксировано 30 вспышек чумы. Например, город Йорк за один год чумы лишился не менее четверти своего населения — и это случилось уже в 1604 году. В Париже с 1348 по 1596 год произошло 22 эпидемии чумы [105]. Частота и смертоносность эпидемий чумы в Западной Европе таинственным образом снижаются с конца XVII века. Последними большими европейскими эпидемиями чумы были эпидемии 1657 года в Италии, 1660-х годов во Франции, 1663 года в Голландии, 1665 года в Лондоне и 1670-х годов в Австрии и Германии. Но и после этого чума сохранилась в других регионах мира, оставаясь эндемичной во многих частях Азии. Чума присутствовала в китайской провинции Хунань по крайней мере начиная с 1792 года, в конце XIX века распространившись оттуда в другие провинции Китая и попав в Бомбей, где в 1890-е годы от нее погибло 6 млн человек [106]. Чумная бактерия Yersinia pestis, по-видимому, нисколько не утрачивает своей вирулентности с течением времени. В XIX веке в Индии от чумы умирало от 60 до 90 % заразившегося населения. Во время поздней вспышки чумы 1721 года в Марселе умерли 78 % заразившихся, а во время небольшой вспышки чумы 1815 года в итальянском городе Нойя — 80 % заразившихся. Лондонская эпидемия чумы 1665 года убила, возможно, до 16 % жителей города. Во время итальянской эпидемии чумы 1657 года погибли 44 % жителей городов, пораженных болезнью [107]. Высокая вирулентность болезни во время ее последних вспышек служит одной из причин того, почему исчезновение чумы в Европе настолько загадочно с точки зрения медицины. Мы знаем достаточно много о доиндустриальных эпидемиях чумы благодаря ее поздним азиатским вспышкам. Во время одной из таких вспышек в конце XIX века французские и японские исследователи независимо друг от друга открыли и бактерию чумы, и способ ее распространения. Если средневековая чума была аналогична этим поздним вспышкам, то она передавалась не напрямую от человека к человеку, а посредством укусов блох — носителей бактерии. Блохи предпочитали жить на крысах, но, когда те умирали от болезни, перебирались на людей, распространяя бактерию чумы [108].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно