|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий путь из варяг в греки | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 12

При этом С. Э. Цветков подчёркивает, что шведский исследователь Л. Грот, занимаясь вопросом: русская легенда о Олеге Вещем была первоначальной или во многом совпадающая с ней скандинавская сага об Одде Стреле? — пришёл к выводу о невозможности применения понятия «светлый» в германоязычных странах к язычнику. По словам шведского учёного, «у нас нет никаких оснований подозревать, что заимствование эпитетов-титулов „свет/свят“ шло в обратном порядке (из древнегерманских языков), их исконно древнерусское происхождение и раннее и широкое распространение в древнерусской духовной культуре и политической практике… исключают такие предположения» [52]. Дальше Цветков анализирует возможное местоположение столицы «свиет-малика» Ибн Русте и приходит к выводу, что упомянутый город Джарваб (или, как допускают востоковеды из-за вариативности чтения многих арабских слов, Хорват) располагался на Карпатах, где жили «белые хорваты» русских летописей. А в конце IX века на эту территорию распространялась власть Великой Моравии. И историк полагает, что на Карпатах сидел русский князь, после поражения Великой Моравии от венгров ставший независимым и занявший Киев на Днепре. В качестве аргумента для последнего он использует те летописи, по которым Олег представляется Аскольду и Диру «подугорским гостем». А Угорскими горами в летописи названы Карпаты. Есть ещё в Киеве конца XI — начала X века могилы, носящие явные следы моравского влияния (об этом позже, в разделе археологии). Версия, конечно, любопытная, хотя и далеко не бесспорная. Кстати, с именем у вещего князя действительно не всё в порядке. Норманисты производят его от Helgi («святой»). Но мы уже цитировали Грота: слово «святой» предполагает в германских языках обязательное крещение его носителя. Язычник святым зваться не может. Стало быть, по выводу шведского учёного, имя это появилось у скандинавов только после крещения Швеции и Норвегии. А это произошло, как мы знаем, позже времён Олега Вещего. Зато Олег неплохо выводится из древнеболгарского титула «олг». На юге Болгарии, на границе с Византией, обнаружена надпись времён царя Симеона, на которой упомянут «Теодор, олг таркан» — «Теодор, правитель области».

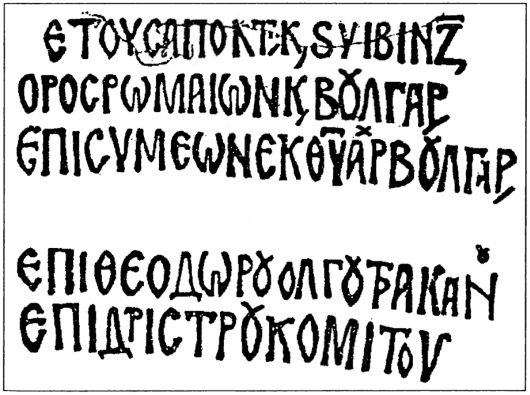

Надпись времён царя Симеона с упоминанием титула «олг таркан» Либо Олег может выводиться из славянского «ол». В последнем случае, как отмечал ещё С. А. Гедеонов, мы имеем дело с чередованием «ол—вел» в массе славянских имён: Олек—Велек, Олен—Велен. Значение то же самое, что и в тюркском «великий». Есть ещё и иранское Халег — творец, на которое указывает А. Г. Кузьмин. В любом случае значения близкие и вполне подходящие для традиционных для того времени имён титулов. И связаны все эти имена с югом. При этом тут нет указанной Гротом натяжки. Скорее, следует вслед за шведом предположить, что имя в значении «великий» потом пришло к северным германцам уже как «святой», поскольку во время его появления на севере «великим» уже мог зваться только защитник христианства. В общем, с какой стороны ни посмотри на историю Олега Вещего, подтверждения существования пути из варяг в греки мы не получим. Если позволить себе роскошь остаться на почве ПВЛ, летопись даёт нам совершенно бесценное указание на отсутствие освоенного торгового пути из Новгорода в Киев в конце IX века. Ещё раз подчеркну: Олег не знал, кто правит в Киеве! Ну а если принять южную версию, тогда совсем «ой»! Опять больше, чем плавание от Киева до Чёрного моря, не получим. в. Забытая дорога

После Олега в летописных «походах из варяг в греки» наступает перерыв. Игорь и Святослав всё своё внимание сосредотачивают на юге. При Игоре Новгород вообще не упоминается. Что, признайте, странно для князя, который в этом городе вроде бы сидел с детства! Тем более если торговля по маршруту Новгород — Киев играла важную роль в жизни княжества. Однако Игорь воюет на юге и дань собирает там же. В Новгороде, если верить новгородским же летописям, даже княжеского наместника нет. Первым после легендарного Гостомысла назван Константин (Коснятин), который вполне уверенно отождествляется с сыном Добрыни, действующим во времена Ярослава Мудрого. К тому же Новгородская первая летопись вообще историю Олега и Игоря излагает по-своему. В ней Олег — только воевода при Игоре. И на Константинополь воины Игоря ходят в 6428 и 6430 годах от Рождества Христова, то есть вроде бы позже похода Олега, но раньше похода Игоря. В общем, если мы хотим опираться на ПВЛ, придётся признать, что новгородцы о делах Игоря плохо знают. Или, может, это совсем другие Игорь и Олег? Но это уже тема для отдельной книги. Ольга вроде бы ездила на север «…и устави по Мьсте повосты и дани, и по Лузе оброки и дани…» [53]. Однако укажем, что ни о каких судах летописец не говорит, зато сообщает, что «и сани её стоять въ Плескове». Получается, по северу она ездила (если ездила) зимой. Как тут не вспомнить Микляева! Опять же про Ольгу последнее время многие учёные начинают говорить, что она была не из Пскова, а из болгарской Плиски. Эту версию последовательно отстаивает, к примеру, Никитин. Впрочем, и здесь современные историки следуют по стопам исследователей XIX века. Ещё архимандрит Леонтий (Кавалин) обнаружил среди рукописей, принадлежавших А. С. Уварову, сборник XV века, где сообщалось, что «Игоря же Олегъ жени въ Болгарехъ, поять за него княжну именем Олгу и бе мудра вельми» [54]. Эту же идею потом активно поддерживал Иловайский. Что, если подумать, достаточно логично. Всё-таки Ольга — особая статья в древней русской истории. Да и не только в древней. Считай, до царевны Софьи правительницы-женщины у нас больше не было. И Софья, между прочим, не рискнула именоваться царицей. Это уж потом, после бардака в вопросах престолонаследия, вызванного петровским указом, у нас царицы-правительницы появились. А раньше (с древнейших времён) на Руси тоже лилиям негоже было прясть. И вдруг Ольга, такое впечатление, именуется княгиней не потому, что она — жена князя. У неё свой город (Вышгород), в который она, победив древлян, отправляет часть дани. Её принимают в Константинополе как правящую княгиню. Больше того, некоторые исследователи считают, что принимают её не просто как главу чужого государства, а ещё и как родственницу императора. Например, её допускают во внутренние покои императорского дворца, что не разрешалось послам и вообще иностранцам. Французский исследователь Ж. П. Ариньон, анализируя описание приёма Ольги, оставленное Константином Багрянородным, полагает, что принимали её по чину «опоясанной патрикии».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно