|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Артиллерийские тягачи Красной Армии. Часть 2 | Автор книги - Евгений Прочко

Cтраница 13

Ввиду значительно возросшей мощности двигателя (и удельной мощности — на 13%) максимальная скорость движения (на пятой передаче) без прицепа на дорогах с твердым покрытием увеличилась до 37 м/ч, но максимальное расчетное тяговое усилие уменьшилось на 12%. Так как на Я-11 тяговое усилие было излишним и не реализовывалось полностью по сцеплению с грунтом, то и на новой машине его оказалось достаточно для буксирования 8-тонных артсистем.

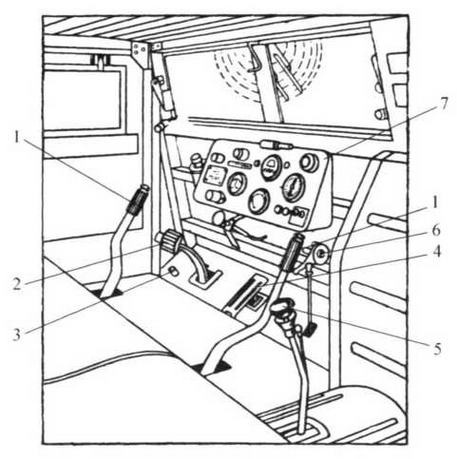

Интерьер кабины: 1 — рычаги управления бортовыми фрикционами: 2 — педаль главного фрикциона: 3 — кнопка стартера: 4 — педаль подачи топлива: 5 — рычаг переключения передач: 6 — рычаг ручного управления подачей топлива: 7 — щиток приборов

Тягач Я-12 с орудием на марше В начале августа 1943 года были изготовлены три новых дизельных тягача, получивших марку Я-12. На одном из них снова съездили в Москву, в ГАУ. Этот пробег засчитали за заводские испытания, и машина была принята на вооружение. Внешних препятствий для ее быстрого освоения уже не оставалось, что и позволило выпустить в сентябре первую партию Я-12 для проведения фронтовых испытаний, по сути совмещенных с государственными. Кроме того, осенью 1943 года один тягач проходил испытания в Кубинке. Здесь, как и в войсках, все Я-12 продемонстрировали вполне удовлетворительную надежность, хорошую динамику, достаточную плавность хода, высокую максимальную скорость, удобство управления. Неплохая для машин такого весового класса тяга по грунту позволяла уверенно буксировать 85-мм зенитные пушки 52К, 122-мм корпусные орудия А-19, 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 и даже 203-мм тяжелые гаубицы Б-4. Впоследствии высокая подвижность частей корпусной артиллерии, оснащенных быстроходными тягачами Я-12, давала возможность при проведении наступательных операций 1944 года вводить их в прорыв вместе с танками и мотопехотой. Средняя скорость движения по грунту с прицепом и грузом доходила до 13 км/ч, по шоссе — до 17 км/ч. Подъем с прицепом и грузом на сухом дерновом грунте достигал 18°, без прицепа — 30° (кратковременно — 36°), крен — до 20° (далее — боковое сползание без опрокидывания). Преодолеваемые препятствия: ров — 1,8 м, брод — 0,7 м. Минимальный радиус поворота с артсистемой на крюке — 6 м, без нее — 2,9 м (по внешнему крылу). Обслуживание тягача было сравнительно простым, в том числе и в полевых условиях. Гарантийный моторесурс двигателя — 700 моточасов и километраж по трансмиссии и ходовой части — 3000 км при работе в средних условиях в целом выдерживались. Однако при постоянной работе на бездорожье в тяжелом тяговом режиме из-за перегрузок и динамических ударов ходовая часть и трансмиссия Я-12, естественно, не имели требуемого запаса прочности. Это нередко приводило к разрывам гусениц, поломкам зубьев ведущих колес и спиц опорных катков (на Т-70М в небоевых условиях — крайне редко), выходу из строя их подшипников, кронштейнов ленивцев (обычно от лобовых ударов при движении по пересеченной местности). Особенно часто страдали торсионы — их долговечность особенно зависела от качества материала (особая сталь "селект"), его правильной термообработки и строгого соблюдения довольно сложной технологии мехобработки, с чем в то время были затруднения на ЯАЗе (так с середины 1943-го стал называться ЯГАЗ). В дальнейшем это заставило увеличить диаметр стержня торсиона с 37 до 39 мм (как на СУ-76М) — прочность увеличилась, но плавность хода ухудшилась. Обладая малым "танковым" ресурсом (для Т-70М его хватало), выходили из строя ведущие шестерни (даже изготовленные из лучшей тогда стали 18ХНВА) и их подшипники в ГП, быстро изнашивались ведущие 9-зубовые шестерни в БП и ломались их картеры. Иногда скручивались карданные валы, в первую очередь — центральный. Отсутствие блокировки передач в КП приводило при износе муфт к их самовыключению под нагрузкой, а сама КП, выполненная по "автомобильной" схеме, не обладала достаточной долговечностью при постоянной работе на промежуточных передачах, не рассчитанных на такие режимы, прежде всего на III, рабочей передаче (движение по грунту со скоростью до 16 км/ч). При ремонте Я-12, особенно полевом, положение облегчала высокая степень унификации агрегатов трансмиссии (БФ, тормоза, важнейшие элементы ГП и БП) и ходовой части (практически полностью) с соответствующими агрегатами и деталями танков Т-70М и особенно самоходных установок СУ-76М, к тому времени массово выпускавшихся на трех заводах, технологически лучше оснащенных, чем ЯАЗ. Например, вместо ГП Я-12 можно было поставить ГП СУ-76М с уменьшением при этом максимальной скорости до 29,5 км/ч. Поэтому при выходе Я-12 из строя их обычно восстанавливали достаточно быстро и безвозвратные потери были невелики. Хроническим недостатком Я-12, заранее обусловленным и перешедшим на него с Я-11, являлось применение танковых траков с недостаточно развитыми грунтозацепами и, соответственно, с плохими сцепными свойствами при движении по густой грязи и при гололеде. Правда, на каждый девятый трак могли одеваться шпоры, но они редко бывали в наличии, да и помогали мало. Машина, обладая даже на тяжелом бездорожье избыточной силой тяги по двигателю, но недостаточной по сцеплению, порой буксовала на обледенелом подъеме с 5-тонным прицепом, который совершенно свободно мог вытягивать гусеничный трактор ЧТЗ-С-65. Нередко для этих целей использовали сцеп из трех тягачей Я-12. В числе недостатков отмечались малый клиренс, отсутствие лебедки, трудный холодный запуск двигателя — при температуре ниже — 6°С он занимал 1 — 2 ч. Попытки оставлять на ночь двигатель, работающий на малых оборотах, нередко приводили к прогару поршней и закоксовыванию форсунок.

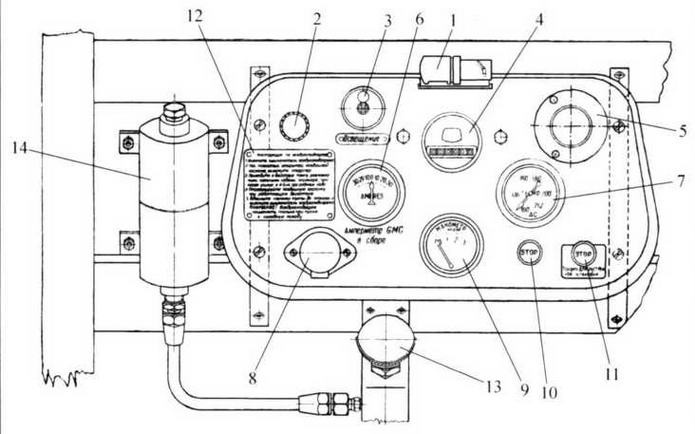

Щиток приборов: 1 — лампочка освещения щитка: 2 — включатель воздухоподогрева; 3 — выключатель освещения: 4 — спидометр: 5 — кнопка сигнала: 6 — амперметр: 7 — аэротермометр: 8 — штепсельная розетка: 9 — манометр: 10 — кнопка "Стоп" выключения подачи топлива: 11 — кнопка "Стоп" экстренной остановки: 12 — инструкция по воздухоподогреву: 13 — ручной насос подачи топлива к подогревателю: 14 — бачок

Тягач Я-12 одной из артиллерийских частей Красной Армии. Чехословакия, 1945 год И все же поступление в Красную Армию значительного количества легких быстроходных артиллерийских тягачей Я-12 нового поколения сыграло большую роль в повышении подвижности и маневренности артиллерийских частей с орудиями калибров 122-мм и 152-мм, буксировка которых до этого представляла серьезные проблемы. Новая машина, выполненная на более высоком техническом уровне, по сравнению с довоенными тягачами, получила признание и у артиллеристов, и у водителей-эксплуатационников, а также у ремонтников — обслуживать Я-12 оказалось несравненно проще, а запчастей к ним вполне хватало (в том числе к дизелю GMC-4-71). В августе 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за разработку и освоение в производстве быстроходного тягача Иван Иванович Дронг получил орден Красной Звезды. Были награждены и другие участники работ по Я-11 и Я-12. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно