|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Тайна гибели Бориса и Глеба | Автор книги - Дмитрий Боровков

Cтраница 41

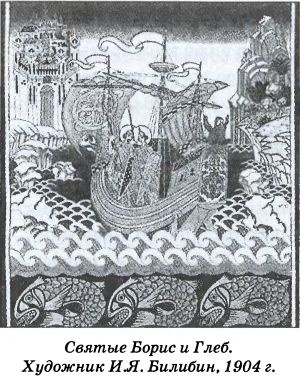

В 1111 г. каменную церковь Борису и Глебу воздвиг в Вышегороде Олег Святославич, неоднократно настаивавший на их перезахоронении там, однако его инициатива каждый раз наталкивалась на сопротивление Святополка, который, по утверждению «Сказания», завидовал тому, что не он был строителем этой церкви. Таким образом, есть основания утверждать, что между 1072 и 1111 г. некоторые из потомков Ярослава поддерживали представления, согласно которым попечительство о культе князей-мучеников являлось прерогативой киевского князя. Упрочению этого порядка вещей способствовала смерть Святополка Изяславича и последовавшие за ней в апреле 1113 г. волнения в Киеве, в результате которых на киевском столе оказался представитель младшей ветви Ярославичей Владимир Мономах. Переяславский князь пришел к власти в «Русской земле» вне очереди, ибо с точки зрения «лествичного права» она должна была принадлежать одному из Святославичей (если только они не отказались от нее ранее, что выглядит довольно сомнительным), а с точки зрения «права отчинного» наследовать Святополку должен был его сын Ярослав (В. Я. Петрухин) . Согласно одной из гипотез, призванной объяснить этот казус, порядок наследования киевского стола регулировался внутридинастическим соглашением 1078 г. между Изяславом и Всеволодом, в соответствии с которым он переходил в руки старшего представителя то одной, то другой ветви (А. В. Назаренко) . Вокняжение Мономаха, происходившее в экстраординарных политических условиях, сопровождалось проведением в жизнь социально-экономических реформ, результатом которых стал знаменитый «Устав Владимира Всеволодовича», разработанный совместно с тысяцкими «Русской земли» в дополнение к «Правде Ярослава» и «Правде Ярославичей». Не исключено, что в связи со сложившейся ситуацией новый киевский князь выступил инициатором редактирования составленной в Печерском монастыре ПВЛ, которое было возложено на доверенное лицо Мономаха Сильвестра, игумена Выдубицкого монастыря Св. Михаила (основанного в 1070 г. Всеволодом Ярославичем). Как заметил С. Я. Сендерович: «Если посмотреть на текст ПВЛ в целом, то в нем можно различить две крупные, примерно равные части: 1) от начала до смерти Владимира Святославича; 2) от мученичества Бориса и Глеба до начала княжения Владимира Мономаха включительно, которое отмечено вторым перенесением мощей этих святых». При этом он обратил внимание на то, что история предстает в ПВЛ «как повествование о процессе христианизации народа и о государственности как о процессе»; в свою очередь, «государственная проблема» в контексте ПВЛ — это «проблема законности престолонаследия в Киеве» . Исследователь отметил, что в результате династических коллизий власть на протяжении четырех поколений переходила от представителей старших княжеских ветвей, дискредитировавших себя тем или иным образом, к представителям младших. Этот принцип, по его мнению, представлял фундаментальную концепцию, проявившуюся в моральных оценках летописца, которые «распределяются отнюдь не по нормативным признакам, не в простом соответствии с добрыми и злыми поступками, как то можно было бы предположить по морализующей риторике, — летописец знает что-то еще, нечто особенное и решающее, что позволяет ему выбирать между возможностями осуждать своих протагонистов или оправдывать. Владимир I и Святополк I совершают братоубийство, но первый получает ореол святого, второй — печать окаянного, первый становится несравненным светочем русской истории, второй — ее мрачнейшим злодеем. Разумеется, Владимир совершил свое преступление еще будучи язычником, то есть по неведению, но ведь летописец знает, что подобная же разница — между братоубийством по неведению закона и если „ведая сотворихъ“ — имеется между Каином и Ламехом, причем Каин не получил прощения. Очевидно, здесь должно быть еще и другое очень весомое соображение. В то же время, за всем этим можно увидеть единый принцип, руководящий выбором самых разнообразных тактических приемов для оправдания и осуждения различных князей: определяющей является принадлежность князей к старшей или к младшей ветви» . Закономерность, выявленная С. Я. Сендеровичем, действительно имела место в 978, 1015, 1073, 1078 и 1113 гг. Вне сомнения, подчеркнуть подобную тенденцию было выгодно именно Владимиру Мономаху, собиравшемуся упрочить киевское княжение за своей семьей, назначив преемником своего старшего сына Мстислава, который по воле отца в 1117 г. переменил престижный новгородский «стол» (который занимал без малого 30 лет) на «стол» в Белгороде.

С 1113 г. покровительство Владимира Мономаха культу князей-мучеников приобрело официальный характер, хотя, как позволяют заключить источники, оно являлось следствием компромисса со Святославичами, достигнутого в результате долгих переговоров весной 1115 г. По свидетельству «Сказания о чудесах»: «Когда Владимир начал княжить над всей Русской землей, то надумал он перенести этих святых страстотерпцев в построенную церковь. И известил он об этом братьев своих, Давыда и Олега, которые и сами все время просили и убеждали Владимира перенести святых. Тогда Владимир собрал сыновей своих, и Давыд с Олегом также со своими сыновьями пришли в Вышгород, пришел и митрополит Никифор, собравший всех епископов: из Чернигова — Феоктиста, из Переяславля — Лазаря, Мину — из Полоцка, Даниила — из Юрьева; игумены все пришли: Прохор Печерский, Савва из монастыря Святого Спаса, Селивестр из монастыря святого Михаила, Петр из монастыря Святой Богородицы Влахернской, Григорий из монастыря Святого Андрея, Феофил из монастыря Святого Димитрия, и все остальные преподобные игумены, и все епископы, и монахи, и церковнослужители, и священники пришли» . О том, что перезахоронение Бориса и Глеба стало возможным именно в результате соглашения между правителями «Русской земли», сообщается и в Ипатьевском списке ПВЛ: «В год 6623 (1115), индикта 8, собрались братья, русские князья, Владимир, называемый Мономахом, сын Всеволодов, и Давыд Святославич и Олег, брат его, и решили перенести мощи Бориса и Глеба, ибо построили им церковь каменную, в похвалу и в честь и для погребения тел их. Сначала они освятили церковь каменную мая 1, в субботу; потом же во 2-й день перенесли святых. И было сошествие великое народа, сшедшегося отовсюду: митрополит Никифор со всеми епископами — с Феоктистом черниговским, с Лазарем переяславским, с попом Никитою белогородским и с Данилою юрьевским — и с игуменами — с Прохором печерским и Сильвестром Святого Михаила — и Сава Святого Спаса, и Григорий Святого Андрея, Петр кловский и прочие игумены. И освятили церковь каменную. И, отпев им обедню, обедали у Олега и пили, и было выставлено угощение великое, и накормили нищих и странников в течение трех дней» . Нетрудно заметить, что в отличие от «Сказания о чудесах» Ипатьевская летопись подчеркивает первенствующую роль Святославичей, и прежде всего Олега, потеснившего своего старшего брата Давыда Черниговского при подготовке вышегородских мероприятий 1115 г. Это обстоятельство порождает историографический парадокс, поскольку эта часть Ипатьевской летописи (по А. А. Шахматову — третья редакция ПВЛ 1118 г.) традиционно относится исследователями к летописанию Мстислава — сына Владимира Мономаха . Интересы Мономашичей в большей степени отражает Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку (продолжение второй редакции ПВЛ), где внимание акцентируется на благотворительности Владимира Мономаха: «Была освящена каменная церковь в Вышегороде, месяца мая в 1 день, в день субботный, а во 2-й день перенесли братья все святую мученику Бориса и Глеба, в день недельный (т. е. — в воскресенье). И повелел Владимир бросать паволоки, златотканые ткани и шкурки беличьи людям, сильно напиравшим, и бывши с ним легко дошли до церкви, а во 2-й день поставили их в гробах на место» . |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно