|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Владимир Мономах, князь-мифотворец | Автор книги - Дмитрий Боровков

Cтраница 53

Если не будете помнить это, то чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам будет хорошо. Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные. На заутрене воздавши Богу хвалу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью прославить Бога и сказать: “Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет твой прекрасный”. И еще: “Господи, прибавь мне год к году, чтобы впредь, в остальных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою”; так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или на сбор дани, или лечь спать. Спанье в полдень назначено Богом; по этому установленью почивают ведь и зверь, и птица, и люди…» Далее тема наставлений перебивается перечнем «путей и трудов» князя, служащим в данном контексте своеобразной иллюстрацией той активной деятельности, придерживаться которой Мономах советует своим сыновьям; продолжением этой темы является и перечисление побед над половцами, и перечень «трудов», совершенных князем в Чернигове и Переяславле, который, по-видимому, восходит к первоначальному тексту «Поучения», составленному в 1101 г.: «…А вот как я трудился, охотясь, пока сидел в Чернигове; а из Чернигова выйдя и до этого года по сту уганивал и брал без трудов, не считая другой охоты, вне Турова, где с отцом охотился на всякого зверя. А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды разбивал, и руки и ноги свои повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей. Что надлежало делать отроку моему, то сам делал — на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах заботился. Также и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду сильным и за церковным порядком и за службой сам наблюдал» . Таким образом, ключевая мысль «Поучения» Мономаха своим детям — это призыв к деятельной жизни, построенной в соответствии с христианскими канонами. Под его пером возникает своеобразный «идеальный тип» князя [10], конкретное содержание которого составляют примеры из личного опыта Мономаха. Однако исследователями уже давно было замечено, что теоретические установки, сформулированные Мономахом (например, призывы к проявлению милосердия), расходятся с конкретными его действиями, описанными в перечне «путей и трудов». Так, итальянский исследователь древнерусской литературы Риккардо Пиккио, отмечая, что эта часть «Поучения» представляет собой «первый в древнерусской литературе пример автобиографии», добавлял, что «идеализированный образ благочестивого князя тут уступает место изображению человека, измученного тяжкими трудами и отнюдь не всегда доброго и смиренного» . Сходные суждения высказывал и Д.С. Лихачёв, писавший, что «Мономах, вопреки собственным наставлениям, был втянут в усобицы князей, нарушал клятвы и обязательства, действуя порой под влиянием реальной необходимости. <…> В его деятельности были и случаи коварства, и нарушения обещаний, и жестокого обращения с населением захваченных городов…» . Таким образом, сам Владимир Мономах оказывается фигурой, достаточно далекой от того «идеального типа» личности, который сам же пропагандирует в своем труде, хотя надо признать, что некоторые ключевые моменты деятельности в его перечне «путей и трудов» представлены более объективно, чем в летописи. Присутствие в «Поучении» противоречий между теоретическими установками и действительными поступками наводит на мысль, что Мономах, видимо, не воспринимал их в качестве таковых, раз он не постарался скорректировать свой перечень «путей и трудов» таким образом, чтобы придать более согласованный вид той антропологической концепции, образцом которой он представил самого себя. Быть может, утверждения о том, что князь «и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду сильным», и соответствуют истине, но из «Поучения» не видно, чтобы «христианский гуманизм» князя распространялся на подданных враждебных ему князей (ср. известие «Поучения» о походе к Минску) или половецких ханов, изъявивших желание заключить с ним мир (ср. известие об убийстве «Итларевой чади»). Правда, в летописи Владимир Мономах представлен противником этой расправы, но в «Поучении» он никак не определяет свою позицию по этому вопросу, и это молчание очень красноречиво, так как дает понять, что и князь и летописцы при случае выдавали желаемое за действительное, благодаря чему Мономах стал воплощением «идеального типа» правителя, а в начале XVI в. были сделаны попытки представить его и первым русским венценосцем. Легенда о «Мономаховых дарах»: трансформация исторических представлений

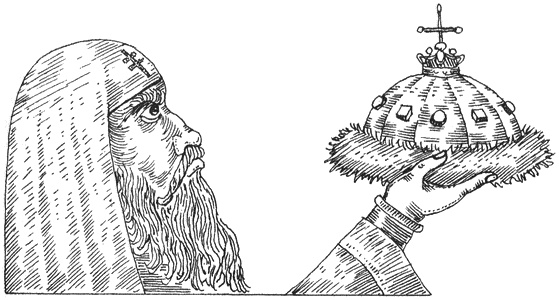

Неудачная русско-византийская война 1116 г. послужила отправной точкой для одной из наиболее известных мистификаций в русском средневековом историописании. В «Слове о погибели Русской земли» — литературном памятнике, относимом к XIII в., но известном в двух поздних списках (XV и XVI вв.), — где воспевались военные достижения домонгольской Руси, говорилось, что «император царьградский Мануил» — то есть византийский император Мануил Комнин (правил в 1143–1180 гг.) — от страха «великие дары» посылал к Владимиру, чтобы тот «Царьград у него не взял» . Искусственность подобного построения, являющегося скорее риторическим приемом, в данном случае очевидна, поскольку во времена Владимира Мономаха византийским императором был дед Мануила Алексей Комнин, а затем его отец Иоанн Комнин. В начале XVI в. представления об отношениях Мономаха с Византией претерпели еще более серьезную трансформацию в ряде памятников московской литературы, где исторические события, связанные с именем Владимира Мономаха, модифицированы в контексте формировавшихся тогда представлений о месте Руси во всемирно-историческом процессе. Среди этих памятников наиболее известны «Послание о дарах Мономаха» некоего Спиридона-Саввы (именовавшего себя «Спиридон зовомый, Савва глаголемый») и «Сказание о князьях Владимирских».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно