|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История географических карт | Автор книги - Ллойд Арнольд Браун

Cтраница 11

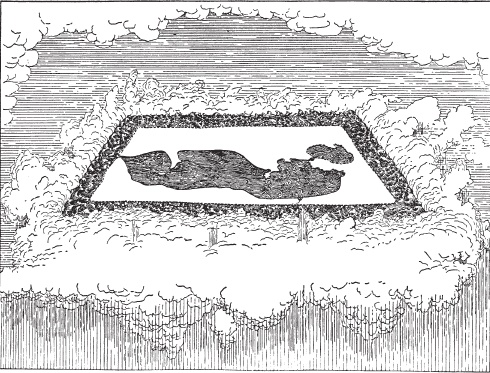

Прямоугольный мир Анаксимена (ок. 500 г. до н. э.) был водяным, но в пространстве его поддерживал сжатый воздух. Средиземное море омывало собственные берега, а за горизонтом несло свои волны великое кругоземное море Океан Два ученых астронома, Евдокс и Каллипп, выдвигали сложные теории устройства Вселенной, куда входили системы концентрических сфер и невразумительные математические формулы. Эти теории не внесли в формирование картины мира ничего, кроме путаницы. Теории сами по себе были красивы, но Аристотель, рассматривая взгляды предшествовавших ему астрономов, счел необходимым значительно модифицировать их, а в некоторых случаях даже заменить собственными идеями. Вселенная, сказал он, конечна и имеет форму сферы. Звезды тоже круглые. Почему? Потому что природа ничего не делает просто так; поэтому природа дала звездам форму, меньше всего похожую на форму живых существ, у которых есть органы движения, – то есть форму, наименее подходящую для какого бы то ни было независимого движения. Он сказал, что Земля тоже круглая, несмотря на то что кое-кто возражал: не может быть, ведь линия горизонта, пересекающая встающее и заходящее солнце, прямая, а не изогнутая. Эта прямая на взгляд линия, рассуждал Аристотель, – оптическая иллюзия, вызванная огромной протяженностью горизонта и относительно небольшими размерами сферы восходящего или заходящего солнца; такое сочетание должно обманывать или, по крайней мере, сбивать наблюдателя с толку. Другие доводы, которые он приводил в пользу сферичности Земли, были понятнее и основывались на наблюдениях, которые любой человек может сделать невооруженным глазом. Во время частного лунного затмения, например, граница света и тени всегда округлая, вне зависимости от стадии затмения; с другой стороны, линия терминатора при разных фазах Луны может быть прямой или закругленной в любом направлении. Следовательно, затмение, вызываемое вмешательством Земли, доказывает, что она круглая. Второй аргумент Аристотеля оказался весьма ценным для развития картографии. Он указывает, что некоторые звезды, которые бывают видны над горизонтом в Египте и на Кипре, не видны севернее; более того, некоторые звезды, которые в этих местах заходят, в более северных всегда остаются над горизонтом. Учитывая эти факты, а также то, как заметно меняется горизонт при передвижении на небольшое расстояние, можно сделать вывод, что Земля должна иметь форму шара, причем не слишком большого шара. Аристотель [9] не согласился с Фалесом в том, что Земля плавает в воде; он утверждал, что эта теория противоречит опыту. Мы видим, что вода может стоять на Земле или течь по ней, но мы никогда не видим, чтобы Земля плавала где бы то ни было. Он отверг и теорию, выдвинутую Анаксименом, Анаксагором и Демокритом, о том, что Земля, как плоская крышка или колесо фургона, висит в пространстве на подушке из сжатого воздуха. Аристотель пытался доказать, что Земля вообще не движется. Критикуя коллег, не согласных с этой идеей, он различал тех, кто ратовал за поступательное движение, и тех, кто считал, что Земля вращается вокруг оси, проходящей через полюса. О возможности двойного движения – обращения Земли внутри звездной сферы и вращения ее вокруг оси – не говорилось ничего. Завершающим штрихом ранней философской астрономической системы, имевшей отношение к картографии, стала радикальная гипотеза «математика» Аристарха Самосского (ок. 310–230 гг. до н. э.). Аристарх, ученик астронома Стратона, в 288 г. до н. э. сменил Теофраста в качестве главы школы перипатетиков. Кроме теоретических данных первостепенной важности, он оставил потомству множество механических приспособлений. У Аристарха были многосторонние интересы, в частности его трактат «О размерах и расстояниях Солнца и Луны» во многих отношениях обогнал свое время. Он создал усовершенствованные солнечные часы, основание которых представляло собой не плоскость, а вогнутую полусферу, в центре которой был закреплен вертикальный указатель; направление и высоту Солнца при этом можно было определить одним взглядом. Он писал об оптике, свете и цвете. «И, – писал Хит, – нет ни малейшего сомнения, что именно Аристарх первым выдвинул гелиоцентрическую гипотезу. Древние свидетельства в этом смысле единодушны, а первым свидетелем может выступить Архимед, младший современник Аристарха, так что ошибка исключена». Более того, широкая публика не знает или не обращает внимания на то, что сам Коперник признавал, что эту теорию следует приписать Аристарху. Говоря о Вселенной и о месте Земли в ней, Архимед писал: «Но Аристарх выпустил книгу о некоторых гипотезах, где получается, на основе сделанного допущения, что Вселенная во много раз больше, чем только что упомянутая «вселенная». Суть его гипотез в том, что неподвижные звезды и Солнце остаются на месте, а Земля обращается около Солнца по периферии круга, причем Солнце лежит в середине этой орбиты…» Второй свидетель Аристарха и его замечательного вклада в науку – Плутарх: «Только не надо, добрый друг, возводить на меня обвинение в нечестии, подобно Клеанту, который считал, что долг греков – осудить Аристарха Самосского по обвинению в нечестии за то, что он привел в движение Очаг Вселенной, причем то был результат его попытки «спасти явления» предположением, будто небо остается в покое, а Земля движется по наклонной окружности и в то же время вращается вокруг своей собственной оси». Современники действительно осудили Аристарха; мало кто в то время мог позволить себе отнестись к такой дикой гипотезе сколько-нибудь серьезно, и даже 1800 лет спустя, после того как Коперник сформулировал ее заново, она показалась убедительной лишь немногочисленным мыслителям-радикалам. Как только гипотеза Пифагора получила общее признание и Земля обрела форму шара, за этим сразу же последовали попытки определить ее размер. Из ранних оценок самый большой размер Земля имела по оценке Платона, изложенной в его «Федоне», – по крайней мере, подразумевался самый большой размер. «Я считаю, – говорит Платон устами Сократа, – что Земля очень велика и что мы, обитающие от Геркулесовых столпов до реки Фазис, занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими…» Аристотель более консервативен и более конкретен. Он говорит, что наблюдения звезд доказывают, что Земля округла и не слишком велика. Он говорит также, что современные ему математики оценивали окружность Земли в 400 000 стадиев. (Примечание: для удобства читателей в этой книге все линейные величины, выраженные в стадиях, будут приведены в милях. 10 стадиев = 1 миля [10].) Архимед в своей книге «Об исчислении песчинок» говорит, что с тех пор эта цифра по всеобщему согласию была уменьшена до 30 000 миль. К тому моменту измерение окружности Земли стало среди ученых весьма популярным занятием, но много лет ничего не говорилось о методах, с помощью которых проводились подобные измерения.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно