|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История географических карт | Автор книги - Ллойд Арнольд Браун

Cтраница 1

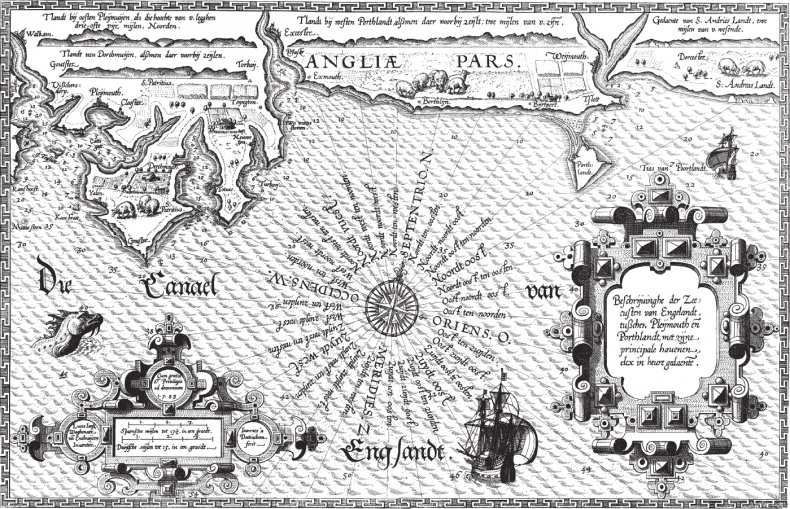

Навигационная карта Ла-Манша и побережья Англии от Плимута до Веймута 1583 г. Из первого тома морского атласа «Зеркало мореплавания» (1584) Лукаса Вагенера

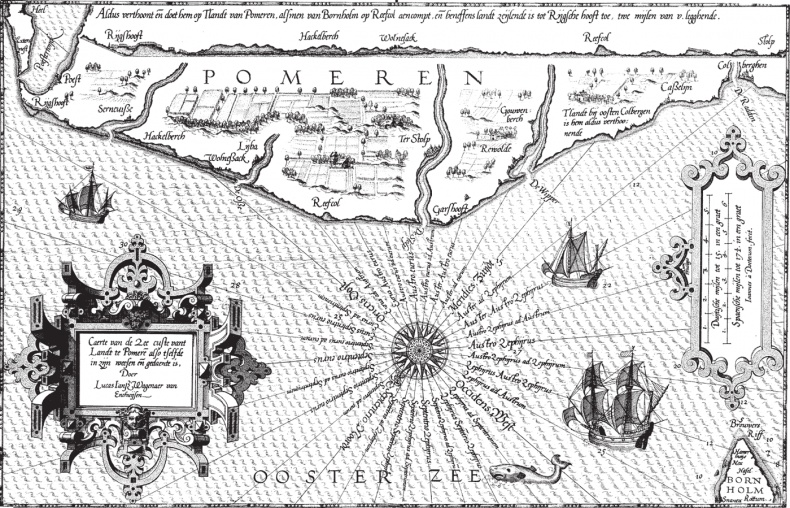

Навигационная карта Балтийского моря, северного побережья Польши (в то время часть Померании) и датского острова Борнхольм, ок.1583 г. Из второго тома морского атласа «Зеркало мореплавания» (1585) Лукаса Вагенера. (Карта ориентирована юго-востоком кверху.)

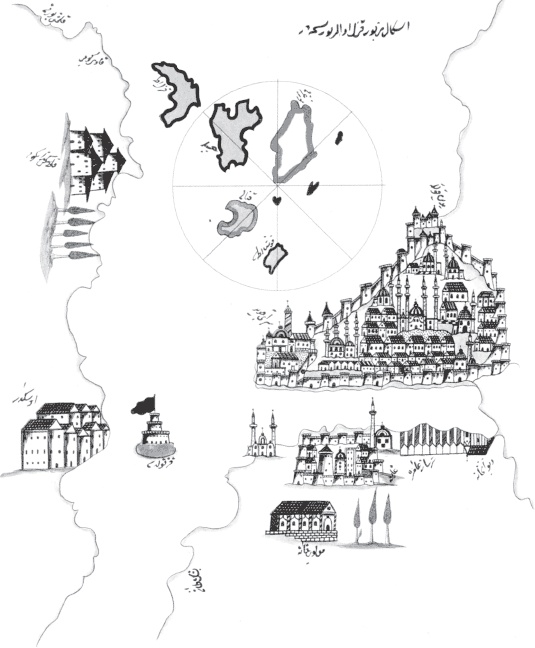

Город Константинополь смотрит на юг в сторону Мраморного моря. Эта рукописная карта из турецкого морского атласа «Виды островов Средиземного моря» была изготовлена в 1526 г. в Галлиполи Введение

Перед вами история карт – людей, которые их делали, и методов, которыми эти люди пользовались. Мы мало что знаем о них самих и о сложных путях, какими попадала к ним необходимая информация. До сих пор ничего подобного этой книге не издавалось, хотя в последние семьдесят пять лет неоднократно звучали заявления о том, что мир начинает испытывать к картам все больший интерес. К несчастью, заявления эти отражали скорее не действительное положение вещей, а благие пожелания небольшой группы ученых и коллекционеров, которые – поколение за поколением – неустанно изучали и новые, и старые карты. Однако в последние пять лет это утверждение, пожалуй, приобрело реальный смысл. Когда в 1939 г. в Европе начались военные действия, все сколько-нибудь заметные коллекционеры карт в США и за рубежом быстро почувствовали к себе острый интерес; были тщательно обшарены даже некоторые небольшие и малоизвестные частные коллекции. Выяснилось, что мир и правда уже картирован целиком, но как?! И устаревшие сухопутные и морские карты далеких забытых островов, лагун, плато и дорог в джунглях внезапно превратились в строго охраняемые ценности. Конечно, весь мир к началу войны был уже нанесен на карту; и тем не менее что-то здесь кардинально было не так. На каждую местность можно было найти какую-нибудь карту (хотя масштаб их зачастую оказывался слишком мелким для реального военного применения); но при этом театр военных действий почему-то далеко не всегда этой карте соответствовал. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что толковой карты всего мира все же не существует. О причинах этого нам может рассказать история. Недавняя мировая война вызвала к жизни новый интерес к карте мира. Несмотря на то что многие наши политики по-прежнему склонны к изоляционизму, огромный незнакомый мир, с которым нам пришлось совсем недавно столкнуться, уже сомкнулся вокруг нас. Наш интерес к нему – уже не праздный интерес сторонних наблюдателей; это интерес людей, которым пришлось осознать, что карта мира – это наша карта, и нам пора узнать о ней побольше. История картографии не была написана раньше по нескольким причинам; причины эти не новы, они приложимы к любому историческому исследованию такого рода. Роберт Гук (1635–1703), английский физик и «экспериментальный философ», в написанном для друга «Предисловии» сформулировал их точно и лаконично: «Мало кого из тех, кто много знает, можно убедить в том, что им известно нечто, чем стоит поделиться с другими, а поскольку эти вещи для них обычны и хорошо известны, они склонны считать их таковыми и для остальной части человечества; такое предубеждение нанесло много вреда в этом отношении, как и во многих других, и первым делом нужно от него избавиться. Есть другие, те, кто ясно осознает собственные знания, и все же по недостатку ли способности хорошо писать, желания компилировать, или времени изучать и перерабатывать, или из-за скромности и страха появиться в печати, или потому, что они считают, что знают недостаточно для целой книги, или просто потому, что им не предложили или не попытались их красноречиво убедить, пренебрегают этим; другие так долго тянут с этим, что в конце концов забывают, что собирались сделать. Таких людей, если проявить настойчивость, можно вынудить раскрыть свои знания; для этого нужно найти подходящих людей, которые разговаривали бы с ними и задавали вопросы, а потом составляли бы из их ответов историю». Существует и еще несколько причин, которые забыл упомянуть Роберт Гук. Достоверного биографического материала для истории картографии, особенно в дохристианские времена, очень мало; вследствие этого целые главы книги, охватывающие столетия развития человеческой мысли, получились довольно безликими, если не туманными. Приходится полагаться на рассказы о людях и их творениях, попадающие к нам через вторые-третьи руки, причем зачастую это просто фрагменты, которые копировались и пересказывались уже много раз. Иногда все, что у нас есть, – это слухи и сплетни современников. К примеру, Страбон пишет, что Посидоний говорил, что Аристотель, еще по чьим-то словам, написал… Эти разрозненные данные ни в коем случае не способны удовлетворить душу истинного ученого. К тому моменту, когда он закончит взвешивать все за и против и сравнивать варианты кодексов, которыми располагает, он, более чем вероятно, увязнет где-то в Средневековье и достигнет пенсионного возраста, чувствуя, что заслужил отдых. Или же, оценив доступные данные, предпочтет совсем ничего не писать, нежели полагаться на такие недостоверные свидетельства. В настоящее время литература по истории картографии состоит из бесконечных статей, монографий и более длинных исследований, посвященных какой-нибудь одной личности или периоду истории. Эти работы пишут люди, у которых достаточно времени и энергии на рассмотрение отдельного небольшого пункта или главы, но не хватает либо времени, либо желания для того, чтобы провести исследование, охватывающее пять с лишним тысяч лет, и рассмотреть биографии и произведения бесчисленных представителей всех без исключения слоев общества. Таким образом, чтобы составить однотомную историю картографии, необходимо ограничить себя прямой и более или менее узкой тропкой и держаться поближе к пути прогресса, лишь намекая на боковые ходы – как, например, перечисление многочисленных факторов, сдерживавших во все времена научное познание мира. Необходимо также обладать смелостью, чтобы с уверенностью говорить о высокой степени культурного развития той или иной части человечества, даже если свидетельства этого не настолько ясны и прозрачны, как хотелось бы. Через века до нас дошло достаточно упоминаний, намеков и случайных замечаний, чтобы предположить, что записи сохранили не все; и в самом деле, было бы глупо считать иначе. Например, в четвертой книге своей «Географии» Страбон пишет, что в прежние времена жители Массалии владели немалым числом кораблей, «а равно оружия и инструментов, полезных для навигации и при осаде городов». Мы можем, конечно, предположить (как делают некоторые историки), что эти средства навигации не представляли собой ничего особенного, что это были грубые приспособления, поскольку такова культура этого периода и т. д. Или мы можем оставить вопрос открытым и справедливо задуматься: а насколько далеко, собственно, зашли финикийцы в отношении компаса, астролябии и других средств навигации? Я предпочитаю оставить вопрос открытым. Опять же, Страбон упоминает, что халдейский астроном Селевк говорил о неравномерности приливов в определенных местах при разных фазах Луны. Таким образом, Селевку приписывается решение загадки или открытие закона, который управляет суточной неравномерностью приливов в Индийском океане. Страбон просто упоминает об этом вскользь, чтобы проиллюстрировать какое-то другое свое утверждение. Но у нас есть все основания задуматься: а что еще мог Селевк знать о Вселенной? Имеем ли мы право считать, что это его единственный вклад в науку? Напротив, несколько сотен подобных небрежных ссылок на менее яркие события заставляют соблюдать максимальную осторожность, говоря о датах открытия и изобретения чего бы то ни было.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно