|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Распад тюркского каганата. VI-VIII вв | Автор книги - Сабит Ахматнуров

Cтраница 8

Хунно-сяньби — этнический субстрат, из которого «выработались позднее тюрко-язычные и монголо-язычные племена». В середине II в. ослабленные нескончаемыми войнами с китайцами и междоусобной борьбой Северное Хунну было окончательно разгромлено ярким вождём союза сяньбийских родов Таншихаем. Он выгнал хуннов из Джунгарии за Тарбагатай, выдавил динлинов за Саяны, обеспечив монгольскому элементу преимущественное положение в Халхе и Чахаре. Часть хуннов признала старшинство молодого вождя, и приняла этноним «сяньби». Только уже в III в. сяньбийцы утратили появившиеся у них зачатки государственности и рассеялись по Халхе. Их южные вожди подверглась влиянию китайской культуры, признали себя вассалами китайского императора. Сяньбийцы отличались от хуннов образом жизни и языком, хотя те и другие вели преимущественно кочевое хозяйство. Сяньбийцы находились на стадии военной демократии первобытнообщинной формации, и классов у них ещё не было. По замечанию Л. Н. Гумилёва, роды и племена у них легко распадались и вновь возникали с невероятной быстротой, впитывая в себя осколки распавшихся племён и людей, тем самым меняя этническое лицо. Возникали хунно-сяньбийские, тибето-сяньбийские или окитаенные сяньбийские племенные образования. При этом сяньбийцы нередко начисто забывали о своём родстве. Хотя они пользовались монгольским языком, диалекты сильно разнились, а заимствования из тюркского и китайского эти различия усугубляли (29, с. 257–258). Так образовалось ханство табгачей, в китайской транскрипции – «тоба». Табгачи отличались от других сяньби обычаем тунгусов заплетать косу. Это обычай не монгольский, и народ табгачей находился под значительным влиянием более культурных в то время соседей – тунгусов. В отношении языка табгачей до настоящего времени ведутся споры лингвистов. Одни относят его к монгольскому, другие – к тюркскому. Джастин Уинтл прямо называет табгачей тюркским племенем (97, с. 71–79). Китайские (южные) хунны. После падения ханьской династии в Китае наступает «Период раздробленности» 220–586 гг. В это время активизируются южные хунны из тех, кто остался в Китае. Их шаньюи жили в китайской столице. Для управления народом там назначались временные правители. В 304 г. под предводительством Лю Юаня хунны вновь утвердились в среднем течении реки Хуанхэ. Этот внук предпоследнего шаньюя южного Хунну по материнской линии принадлежал к одной из китайских императорских династий и получил прекрасное аристократическое образование. Вокруг Лю Юаня сплотились остатки хуннов, не желающих мириться с подчинённым положением в империи, мечтавших о возрождении государства Хунну. Его провозгласили великим шаньюем, а сам он в 308 г. объявил себя императором, дав начало китайской династии Хань (17, с. 207–208). Лю Юань отогнал сяньбийцев от китайских границ. В 316 г. армия хуннов вторгается в долину реки Вэй, разгромив государство Западная Цзинь. В долине реки Хуанхэ многие из этих хуннов постепенно переходят к оседлому образу жизни, перенимая китайскую культуру. В 386 г. уже сами хунны оказываются разбитыми племенем тоба, вождь которых основывает китайскую династию Северная Вэй с центром в провинции Шаньси. Тоба также перенимают китайские обычаи, переходят к оседлому образу жизни, постепенно ассимилируясь в китайском обществе, как чуть не все кочевые предшественники, начиная с далёкого прошлого времён династии Чжоу 1054–771 гг. до н. э. (97, с. 71–79). Когда тюркам, к которым Эдуард Паркер причислял и хуннов, в очередной раз удалось занять трон китайских императоров, они с политической точки зрения не сделали ничего выдающегося, но династия Тоба-Вэй (386–550 гг.) признавалась весьма респектабельной полукитайской династией. Что примечательно, потомки тюркских шаньюев, становясь во главе китайских династий, считали, что тюркские племена должны быть раздроблены, изолированы друг от друга, в ином случае они могли «перевернуть с ног на голову весь Китай» (74). Глава III

Великий Тюркский каганат

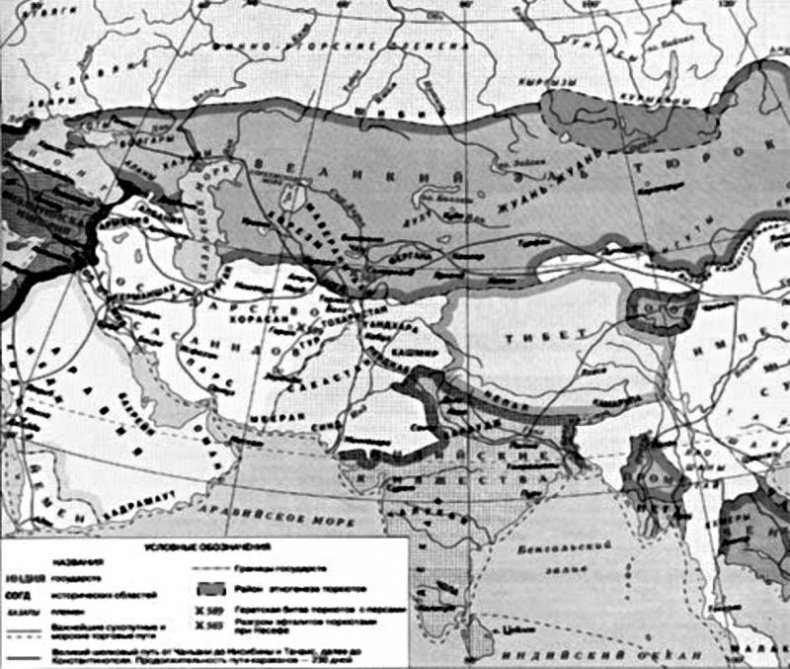

Великий Тюркский каганат (Великий Эль тюрок) в конце VI в. http://images.yandex.ru На отдалении многих сотен лет сложно говорить о жизни древних народов, особенно если отрывочные письменные свидетельства противоречивы, составлялись в угоду кому-либо или откровенно выдумывались. Но старые и современные географические карты представляют собой серьёзный исторический документ, и великое переселение народов II–V вв. оставило на ней свой неизгладимый след в топонимах и этнонимах, когда тюркская культура стала доминировать от Байкала до Альп. В Средние века, завоевав чуть не половину обитаемого мира, тюрки словно ушли из истории. Покидая Великую Степь, они превращались в «новый» народ либо сливались с другими, «тая как снег на солнце» (2, с 39–44). История становления и начало распада Тюркского каганата достаточно полно освещена в надписях на каменных памятниках Великой Степи от Орхона до Волги. В значительной мере она содержится в Большой надписи в честь великого тюркского полководца Кюль-тегина, на обнаруженной Н. М. Ядринцевым каменной стеле в долине реки Орхон. Поэтический перевод Надписи на русском языке сделал замечательный поэт, драматург и переводчик Анатолий Васильевич Преловский [9]. Достаточно небольших комментариев из древних источников (преимущественно китайских), чтобы у читателей Надписи возникла картина исторических событий той далёкой эпохи, образ жизни, веры людей в Вечное Синее Небо, культура народа, необходимость следования законам. 1

Когда вверху возник свод Неба голубой, а бурая Земля раскинулась внизу, меж ними род людской был утверждён и жил. Тот род людской сперва хранил Бумын-каган, А Истеми-каган продолжил труд его. Они закон и власть – весь тюркский каганат — крепили, берегли, держали высоко. На Алтае к середине шестого столетия род Ашины настолько окреп, что их вождь Бумын отказался платить дань жужаням, доминировавшим в то время. В 545 г. его признают «старшим братом» племена уйгуров, и уже в первом бою объединённое войско одерживает победу на жужанями. Те бегут на запад в Причерноморье, а далее через Карпаты на Дунай, где их называю «авары». В Центральной Азии создаётся новый союз племён, принявших этническое самоназвание «тюрк».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно