|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Книга о самых невообразимых животных. Бестиарий XXI века | Автор книги - Каспар Хендерсон

Cтраница 31

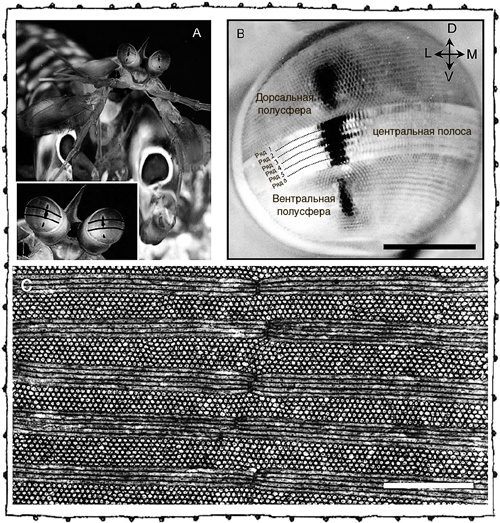

Гонодактилус имеет аппозиционные стебельчатые глаза, состоящие из дорсальной и вентральной полусфер, разделенных центральной полосой увеличенных омматидий, имеющих особую структуру (обозначенных на врезке темными изогнутыми линиями). С – электронный микроснимок продольного разреза этой центральной полосы. Белая шкала равна 1 микрометру (одна тысячная миллиметра) Означают ли удивительные способности восприятия и сложное поведение ротоногих (и других членистоногих), что они обладают интеллектом? Такое предположение может показаться некоторым людям странным и даже отталкивающим. Мы еще как-то можем принять мысль о разумном головоногом – пусть в шутку, как это было в случае с осьминогом Паулем, ставшим очень популярным благодаря своему «дару предвидения» во время Кубка мира по футболу в 2010 г. Мы достаточно спокойно можем допустить родство с животными, глаза которых напоминают человеческие (см. главу 15). Но мыслящее членистоногое – для многих это уже слишком. Сложные глаза заставляют нас воспринимать ротоногих как нечто инопланетное или механическое, и, кроме того, у них очевидно слишком маленький мозг и ганглии. Но, что есть, то есть – раки-богомолы очень хитрые создания. Рассуждая о ментальных способностях человека и животных, Чарльз Дарвин (1870) удивлялся строению церебральных ганглий («мозга») муравьев, имеющих много общего с ротоногими: «Очевидно, что удивительная ментальная активность может осуществляться при крайне маленькой общей массе нервной материи. Так, общеизвестны удивительные и разнообразные инстинкты муравьев, их ментальные способности и привязанности. При этом их церебральные ганглии размером не больше четверти головки небольшой булавки. С этой точки зрения мозг муравья – один из самых чудесных объектов в мире, может быть, даже удивительнее, чем мозг человека». Скорость света превышает все известные нам скорости. Но ведь ни свет, ни жизнь никуда не торопятся. «Солнце, – писал Галилей, – хотя вокруг него вращаются и от него зависят все планеты, находит время на то, чтобы помочь вызреть грозди винограда, как будто в целом мире нет для Солнца более важной работы». Как минимум 2,5 млрд лет (а может быть, и более 3 млрд) солнечный свет поддерживает зеленую растительность на Земле. Сначала бактерии, затем водоросли, а позже и другие растения научились получать энергию из солнечного света и производить сахара из углекислого газа. В этом процессе они вырабатывали кислород, который со временем изменил океан, сушу и небо. Многие ранние формы жизни умели определять направление, в котором находится источник света, а иногда его интенсивность и длину волны. Но в течение большей части истории существования жизни на Земле (четыре пятых истории жизни на Земле) мир оставался слепым. Первые глазные пятна – маленькие скопления фоточувствительных белков, дающих электрохимические импульсы – вероятно, появились менее 600 млн лет назад. Конечно, глазные (светочувствительные) пятна не обеспечивают животное энергией, но они помогают своему хозяину – вначале это, скорее всего, были одноклеточные организмы – чувствовать суточные ритмы, находить более светлые (или более темные) места, где больше вероятность найти добычу (или встретить хищника), а также места, где можно получить больше солнечного света. И такие способности, даже если на первый взгляд они кажутся довольно скромными, дают значительное преимущество над теми организмами, у которых глазных пятен нет. Конечно, различия между глазным пятном, способным просто воспринимать свет, и настоящим глазом, формирующим четкое изображение, очевидны. Сложно даже представить, как глаз мог развиться из глазного пятна без вмешательства какого-нибудь инженера. Научные данные, однако, убедительно демонстрируют, что незначительные изменения от поколения к поколению, позволяющие постепенно совершенствовать способность собирать информацию о внешнем мире (например, более четкое определение источника света), помогают организму выжить, а значит, во многих случаях проходят естественный отбор. Совсем необязательно с самого начала «держать в голове» цель получить полностью сформированный глаз с фокусирующим хрусталиком. Можно предположить, что глаз развился из самых простых светочувствительных пятен всего за 400 000 поколений, то есть менее чем за полмиллиона лет. Возможно, первые светочувствительные пятна появились у жгутиконосцев, похожих на современных, например, на эвглену зеленую (Euglena gracilis – разновидность динофитовых водорослей), глазные пятна позволяют ей определять наличие необходимого для фотосинтеза света. Оказываясь в недостаточно освещенной среде обитания, эвглена может питаться как обычное животное. Обладатель самых маленьких глаз на планете – жгутиконосец эритропсидиум (Erythropsidium) – всего 50–70 мкм в поперечнике, то есть меньше диаметра человеческого волоса. Несколько больше вопросов вызывает процесс появления глаз у многоклеточных животных. Неизвестно, как выглядели эти животные. (Очень необычную идею предложила Линн Маргулис, биолог и одна из создателей гипотезы Геи: в начале кембрия или незадолго до того некое многоклеточное животное съело жгутиконосца с глазными пятнами и встроило эти пятна в свой организм!). Точно можно сказать лишь, что все многообразие глаз современного животного мира имеет общее генетическое происхождение: ген, отвечающий за развитие глаза у мыши, Pax6, можно пересадить эмбриону плодовой мушки, и эмбрион сформирует глаз в месте пересадки. Появление гена Pax6 предшествует появлению глаз и даже нервной системы; очень похожие гены были обнаружены у губок. Первые обнаруженные на данный момент ископаемые с глазами, способными формировать четкие образы, датируются периодом примерно 543 млн лет назад {22}. Это сложные глаза, похожие на глаза современных насекомых и ракообразных, и принадлежали они трилобитам – классу членистоногих, напоминавших мечехвоста или гигантскую мокрицу. Хрусталики – из кристаллов кальцита, практически идентичного материалу, формировавшему наружный скелет животного, только прозрачные – были твердыми и потому не могли менять фокус, подобно мягкому хрусталику в глазах человека или осьминога. Но они обеспечивали достаточную глубину резкости, так что изображение объектов на довольно большом диапазоне расстояний было довольно четким. Многие животные кембрийского периода были прожорливы, так что преимущества развитого глаза очевидны: они давали возможность видеть как добычу, так и преследователя. Только у шести из 36 типов животных появились глаза, способные формировать изображения: это членистоногие (ракообразные, насекомые, пауки), стрекающие (в частности, некоторые медузы), моллюски (улитки, осьминоги и др.), кольчатые черви (нереиды), онихофоры (бархатные черви) и хордовые (от миксин до человека) – именно представители этих типов играют ведущую роль в своих экосистемах, и именно им в основном удалось дожить до настоящего времени.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно