|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - 1812. Фатальный марш на Москву | Автор книги - Адам Замойский

Cтраница 9

2

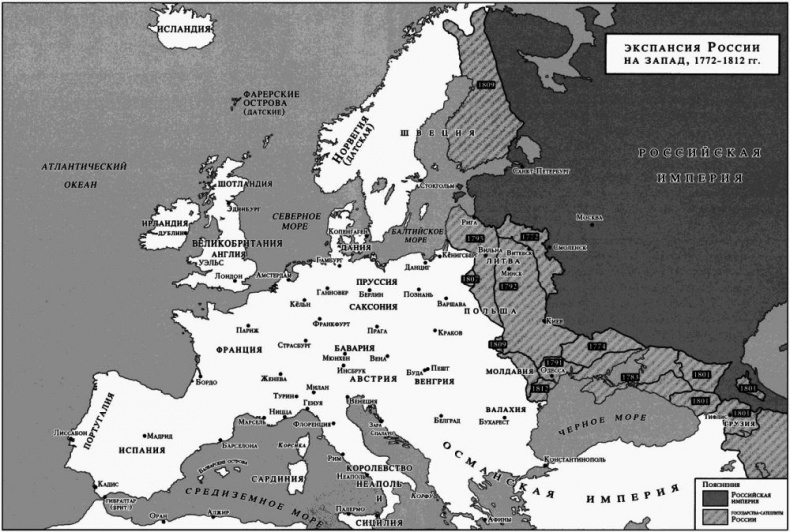

Александр Когда ровно за половину столетия до 1812 г. Екатерина Великая взошла на трон, Россия играла довольно незначительную роль в непосредственно прилегавших к ней ареалах Восточной Европы. Петр Великий предпринял колоссальные усилия для модернизации своего царства, построив в частности с нуля новую столицу в Санкт-Петербурге. В 1721 г. он даже титуловал себя императором. Однако по его смерти правление страной попало в руки по большей части неспособных государей, большинство из которых приходили к власти и расставались с ней в результате грязной игры и в ходе дворцовых переворотов. Подданные боялись этих русских монархов, однако другие властители в Европе часто лишь презирали их, не признавая за наследниками Петра императорского достоинства. Екатерина изменила все. Она упорно трудилась над организацией государства, вмешивалась в дела Европы, дала старт напористой внешней политике, в результате которой на протяжении следующих пятидесяти лет страна присоединила всю Финляндию, сегодняшние Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию и Украину, значительную часть Польши, Крым, кусок нынешней Румынии, Кубань, Грузию, Кабардино-Балкарию, Азербайджан, огромные участки Сибири, Чукотку и Камчатку, не говоря уже об Аляске и военном поселении чуть к северу от Сан-Франциско. Все эти процессы не только увеличили территорию и население России, но и сдвинули ее границы в Европе на добрых шесть сотен километров дальше на запад, а государей ее сделали активными участниками европейской политики. В 1799 г. русские армии действовали уже в Италии, Швейцарии и Голландии. В меморандуме преемника Екатерины, Павла I, российский канцлер Федор Васильевич Ростопчин писал: «Россия, как по положению ее, так и по неистощимости ресурсов, есть и должна быть первой державой в мире» {18}. Российская политика постоянно нацеливалась на расширение влияния страны на Балканы, далее на Османскую Турцию и в Средиземноморье.

Многие в Европе встревожились по поводу казавшегося неумолимым роста мощи России. Звучали голоса о безжалостных азиатских ордах, возникал даже страх (особенно после первого раздела Польши в 1772 г.), как бы Россия не наложила лапу на всю Европу подобно тому, как варвары подмяли под себя античный Рим. «Польша была только на завтрак… а где же они собираются обедать?» – гадал вслух Эдмунд Берк, задаваясь встававшим перед многими тревожным вопросом {19}. Дипломаты содрогались от целеустремленности и беспощадности внешней политики России: страна эта не желала играть по правилам, привычным для всех остальных. Однако мало кто понимал, до какой степени чем-то неповторимо особенным виделась сама себе Россия. Когда в 1547 г. Иван IV, повсеместно известный под прозвищем Грозный, короновался в Успенском соборе на территории Кремля, он принял титул царя (цезаря) и объявил о том, что Русь есть преемница Византии. По словам Джеффри Хоскинса: «Иван претендовал не только на суверенитет, независимость от всех прочих держав, но фактически на превосходство собственного царства как мировой христианской монархии, поставленной над всеми прочими на Земле» {20}. Он использовал регалии царей Византии и ставил себя в один ряд с римскими императорами. Его преемники и их политические слуги оставались верны наследию Ивана и избранной им миссии. Не надо думать, будто Екатерина нарекала своих старших внуков Александром и Константином просто так. У Франции традиционно имелась целая череда союзников на востоке – Швеция, Польша и османская Турция, – призванных сдерживать главенствующую угрозу со стороны власти Габсбургов в Центральной Европе. Когда Россия начала играть все более заметную роль на политической сцене Европы, для Франции стал особенно важен «barrière de l’est» – восточный барьер, способный оградить ее от новой грозы, собиравшейся на востоке. Но к концу восемнадцатого столетия Швеция угасла и перестала быть мощной державой, Польша исчезла с карты мира, а Турцию, погрузившуюся в состояние политического упадка, русские выдавили из Крыма и Молдавии. Франции приходилось искать союзников где-то еще. В 1801 г. генерал Бонапарт, в ту пору пока только первый консул, решил превратить в союзника саму Россию. Когда в ходе переговоров по обмену пленными, британцы и австрийцы отказались зачесть семь тысяч русских солдат (союзников, взятых в плен французами в Швейцарии) при обмене на захваченных ими французских пленных, Бонапарт предложил отдать их царю Павлу безвозмездно. Он даже выразил готовность обмундировать и вооружить этих людей. Павел, который прежде и слышать не желал ни о каких делах с революционной Францией, был в равной степени обезоружен столь рыцарским жестом и раздражен узколобостью своих австрийских и британских союзников. Бонапарт, знавший, в какой степени русским мечталось заполучить гавань в Средиземном море, продолжил курс на сближение предложением Павлу острова Мальта (который все равно вот-вот грозил попасть в руки британцев). На данной стадии он подумывал даже подарить России Константинополь, лишь бы только заручиться ее поддержкой против Британии. Будущий император французов находился на прямом курсе к достижению задуманного, когда в ночь с 23 на 24 марта группа генералов, гвардейских офицеров и придворных чиновников ворвалась в спальную Павла в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге, где заговорщики и убили императора {21}. Павел был умственно и эмоционально нестабилен, если не сказать безумен, и смерть его вызвала у многих в России большое облегчение. Всюду и всякий раз, когда его старший сын и наследник Александр показывался на публике в первые недели своего правления, его окружали толпы людей, желавших поцеловать платье и руки нового царя, а поэт Пушкин позднее писал про «дней александровых прекрасное начало». Но хотя молодой российский император выделялся среди современных ему монархов щедростью натуры, отсутствием мстительности и ненавистью к несправедливости и жестокости, он тоже страдал от сильных психологических проблем. Пусть Александр и не заслуживал называться недалеким, все же императору России недоставало способности предвидеть последствия своих слов и поступков. Все бы, возможно, и не имело такого острого значения, если бы не характер образования, которое задумала дать своему старшему внуку бабушка, Екатерина Великая. Она была деспотом, не допускавшим никаких либеральных идеек в своем царстве или в непосредственной близости от него. Помимо всевозможных математиков и священников, царица выбрала в качестве педагога для внука швейцарского философа республиканца, Фредерика-Сезара де Лагарпа. Ребенок подвергался нравственному воспитанию, в каковое входили изучение и разбор поучительных притч из писаний, история и мифология, как и светские законы Просвещения. Едва ли следовало ожидать от ограниченного разума ученика способности объять религиозные догмы и мирские понятия или примирить в себе реалии деспотизма и радикальные концепции, проповедником которых выступал Лагарп. «Маленький мальчик сущий узел противоречий», – после нескольких лет такой учебной диеты признавалась Екатерина, хотя и не вполне искренне {22}.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно