|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - 1812. Фатальный марш на Москву | Автор книги - Адам Замойский

Cтраница 42

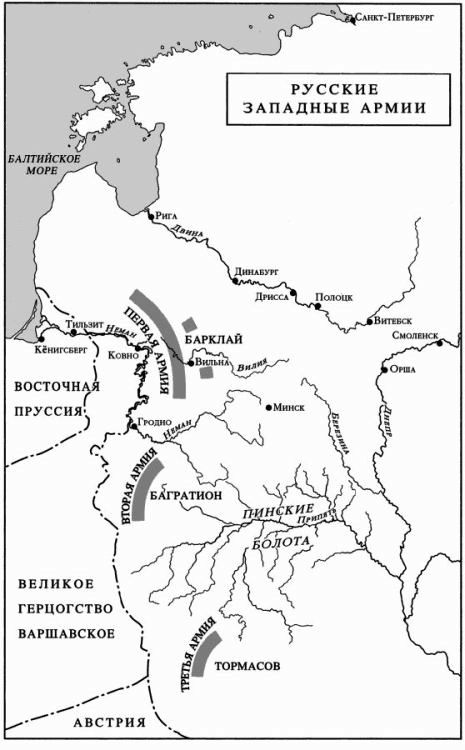

Пропасть, отделявшая офицеров от рядового и даже унтер-офицерского состава, была непреодолимой, шанс на служебный рост и производство в офицеры для низших чинов отсутствовал. Офицеры происходили исключительно из дворян. [43]. Им полагалось отслужить срок подготовки в солдатских рядах, но делали они это обычно в кадетских корпусах или в офицерских школах. При несении службы контакты офицеров с солдатами сводились до минимума. Да и к чему они, если иные командиры не умели даже вести разговор по-русски? Зато офицеры вполне могли лично сколько душе угодно наказывать подчиненных палкой за малейшие провинности. Жалование младшие офицеры в русской армии получали низшее в Европе. Коль скоро производство в высокие чины почти или полностью зависело от связей при дворе, младших офицеров из мелкопоместного дворянства ждала незавидная доля безвестных бедняков. В итоге, подобная карьера привлекала только обладателей самых скромных талантов. Военные действия в 1805–1807 гг. выявили глубочайшие слабости в командных структурах русской армии, недостаточность взаимодействия между частями и родами войск, а также и другие негативные моменты, обусловленные главным образом невысоким качеством офицерского корпуса. Попытки исправить положение и преодолеть трудности осложнялись быстрым расширением вооруженных сил на протяжении следующих нескольких лет, каковые процессы приводили к нехватке офицеров, в результате чего в 1808 г. продолжительность срока их обучения фактически сократилась. Александр делал все от него зависящее для приготовления армии к следующему состязанию с Наполеоном. Он создал министерство вооруженных сил, чтобы повысить эффективность войск, щедро тратился на военные нужды. Расходы по оборонным статьям выросли с двадцати шести миллионов рублей при общем бюджете в восемьдесят два миллиона на момент восхождения Александра I на трон, до семидесяти миллионов из 114 миллионов к 1814 г. Царь повысил призывную квоту с четырех рекрутов на пятьсот душ в 1805 г. до пяти, что приносило от 100 000 до 120 000 чел. ежегодно. Всего в период между 1806 и 1811 гг. рекрутские наборы обеспечили призыв более 500 000 чел. В 1811 г. 60 000 отставных, но годных к службе солдат были вновь возвращены в строй. Всего количество людей под ружьем в сухопутных войсках России выросло с 487 000 в 1807 г. до 590 000 в 1812 г., а в марте того года дополнительный призыв двух мужчин от каждых пятиста душ дал еще от 65 000 до 70 000 чел. К сентябрю 1812 г. общее количество личного состава в сухопутных силах составило бы 904 000 чел {153}. В 1803 г. Александр поручил генералу Аракчееву модернизировать артиллерию. Начатые реформы не принесли еще плодов к войне 1805 г., но к концу десятилетия в результате всех усилий русские получили, вероятно, самую профессиональную артиллерию в Европе. Аракчеев избавился от пушек малого калибра и вооружил артиллерийские роты 6-фунт. и 12-фунт. полевыми пушками и 10-фунт. и 20-фунт. «единорогами» – гаубицами. Он оснастил орудия самыми сложными и точными для того времени прицелами и приложил немалые усилия для обучения прислуги пользоваться ими с максимальной отдачей. Последней из реформ, проведенных накануне войны, стало принятие в январе 1812 г. особого уложения, устанавливающего порядок назначения, права и обязанности главнокомандующего армией, командиров корпусов и дивизий, а также состав и функции всех штабов и других органов управления войсками в поле. [44]. Им четко устанавливалось, кто, за что и на каком уровне руководства отвечает, а главнокомандующему предоставлялась практически безраздельная власть в ходе войны. Оговаривалось в уложении и то, по каким каналам надлежит поступать к главному командованию информации от самых отдаленных аванпостов и как в свою очередь должны передаваться его распоряжения с самого верха и далее вниз вплоть до командиров рот. К сожалению, во время грядущей кампании новшества почти повсеместно игнорировались с весьма печальными результатами. Русские войска в Литве подразделялись на две армии. 1-я Западная армия, более многочисленная из двух, под началом генерала Барклая де Толли развертывалась вдоль реки Неман по слегка выгнутой дуге длиной около ста километров и прикрывала своими войсками Вильну. Позиция позволяла ей по выбору либо переходить в наступление, либо занимать оборону. 2-я Западная армия под командованием генерала Багратиона сосредотачивалась как ударное объединение, готовое либо поддержать продвижение 1-й армии фланговым обходом неприятельской обороны, либо обрушиться на открытый фланг любых войск, которые попробовали бы атаковать расположения 1-й армии на подступах к Вильне. 3-я Обсервационная армия генерала Тормасова стерегла границу к югу от Пинских болот. Установить точную численность вышеперечисленных войск невозможно. Противоречащие друг другу подсчеты русских историков дают разброс, который в целом по сухопутным силам составляет от 356 000 до 716 000 чел., по числу активных штыков и сабель во фронтовой полосе – от 180 000 до 251 000. Более поздние исследования выглядят в большей степени вразумительно, однако и тут не обойтись без путаницы в итогах из-за привычки русских историков делить данные на «фронтовую» и общую численность, в которую включаются все сопутствующие и поддерживающие силы. Миф о том, будто бы противник значительно превосходил русских в рассматриваемой кампании, происходит из-за сопоставления данных по «фронтовой» численности у русских с общей у французов. Численность войск 1-й Западной армии оценивается в 127 800 активных штыков и сабель и 159 800 чел. всего, 2-й Западной армии – 52 000 и 62 000 соответственно, 3-й Обсервационной армии – 45 800 и 58 200, что в сумме дает 225 000 в боевых частях и всего 280 000 чел., развернутых по границе, при более чем девяти сотнях артиллерийских орудий.

Три армии, развернутые вдоль границы, поддерживались двумя резервными соединениями: корпусом Эртеля, состоявшим из 55 000/65 000 чел., и корпусом Меллера-Закомельского – из 31 000/47 000 чел. [45]. С их учетом русские имели 392 000 чел., противостоявших наступлению Наполеона. В тылу формировался второй эшелон войск. Как только дипломатические демарши Александра обеспечили ему мир со Швецией и Турцией, высвободились дополнительно 28 500/37 200 чел. из Финляндии и 54 500/70 000 – из Молдавии. Приграничные армии пользовались надежными источниками снабжения и питались всем необходимым с серии военных складов в Вильне, Свенцянах, Гродно и других местах, второй пояс обороны протянулся от Риги на севере до Калуги на юге {154}.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно