|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - 1812. Фатальный марш на Москву | Автор книги - Адам Замойский

Cтраница 148

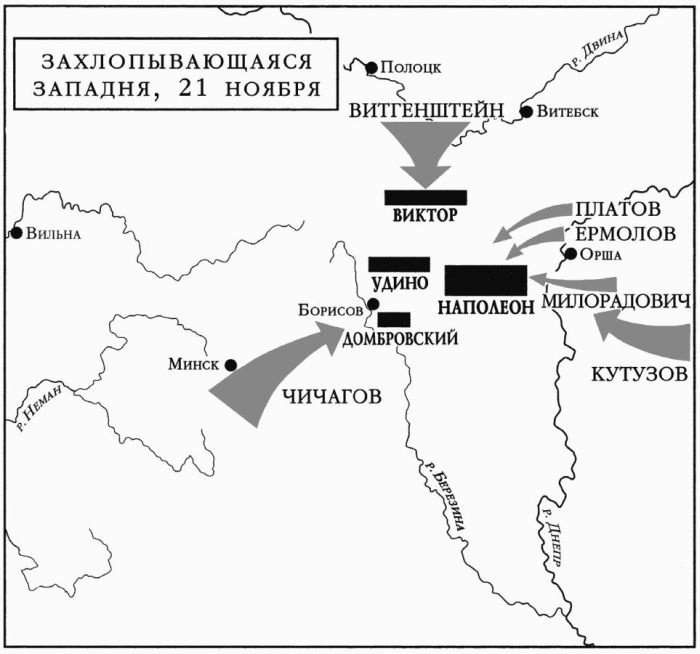

Стояла отличная погода с легким морозцем при голубом небе, когда 21 ноября Grande Armée выступала из города. Дорога лежала прямая и ровная. В то время как предположение Коленкура о том, будто удачное спасение Нея «вернуло императору веру в его счастливую звезду», вероятно, несколько отдалено от действительности, все же войска исполнились воодушевления и «выступили с большей радостью» {784}. Однако она вряд ли могла оказаться более неуместной. Первый отрезок отступления от Малоярославца к Смоленску стал катастрофическим по причине полного отсутствия подготовки к нему, тогда как приход холодов 6 ноября застал почти всех совершенно врасплох. Пока отступающие колонны тяжело тащились в Смоленск на протяжении следующих трех или четырех суток, десятки тысяч людей и лошадей испустили дух в равной степени от недоедания и физического и морального переутомления, а кроме того и переохлаждения: температура колебалась от – 5 °C и до ниже – 12 °C, что не должно было бы представлять больших трудностей для организованной армии. Пусть в процессе короткого пребывания солдат в Смоленске температура и значительно упала, небольшая передышка подарила войскам благоприятную возможность адаптироваться к обстоятельствам. Они как могли приспосабливали к условиям климата одежду, избавлялись от наиболее непосильной ноши из добычи, а во многих случаях пытались обеспечить себе личные запасы продуктов и выпивки. Первая нужда убила наименее всего способных сопротивляться напастям, а слабохарактерных побудила идти сдаваться русским, оставив среди продолжавших марш наиболее решительных, сильных и твердых. Они постепенно привыкали к холоду и нехватке еды, становясь крепче день ото дня {785}. Следующая стадия отступления – пять суток марша из Смоленска в Оршу – протекала в куда более трудных условиях, чем первая: температура колебалась от – 15 °C до – 25 °C, а регулярные русские войска не давали французам спокойно ступить ни шагу. Главным событием стали бои вокруг Красного, где каждую часть словно бы прогнали сквозь строй и подвергли децимации. И пусть французы обычно выходили победителями, пять суток отчаянных сражений в районе Красного обескровили армию Москвы. Погибли или получили ранения, вероятно, не менее 10 000 лучших солдат, свыше 20 000 чел. (многие из них гражданские лица) попали в плен и более чем две сотни пушек остались в снегу за спиной у отступавших {786}.

Выходя из Орши для продолжения пути, остатки «Московской армии» не видели на хвосте регулярных русских частей. Но отбившихся от своих не оставляли вниманием вездесущие казаки и отряды Давыдова, Фигнера и Сеславина, а также банды французских дезертиров, обжившиеся в этой части страны, а теперь уходившие оттуда вместе с войсками. Условия оставались тяжелыми, а усталость и неопределенность будущего подтачивали волю. Несмотря ни на что, ядро армии продолжало упорно идти вперед, демонстрируя поразительную выносливость и мужество. Они выступали с первыми проблесками рассвета, так как короткие северные дни зимой сокращали продолжительность маршей. «Мы всегда спешили поскорее покинуть наши замерзшие бивуаки, где проводили ночь, а надежда устроиться поудобнее на следующую ночь давала нам силы вынести дневные тяготы, – делился впечатлениями полковник Гриуа. – Именно так на протяжении почти двух месяцев надежда на улучшения, каковых на деле не случилось, поддерживала нас и не позволяла поддаться усталости» {787}. «Мы следовали по дороге в тишине. Слышались лишь удары кнутов да громкие, но редкие ругательства возниц, когда те оказывались на обледеневшем косогоре, который не могли одолеть кони, – писал Чезаре де Ложье после выхода из Смоленска. – Вся дорога покрыта брошенными зарядными ящиками, экипажами и пушками, которые никто даже не подумал взорвать, сжечь или заклепать. Там и тут умирающие лошади, оружие, всевозможные предметы – взломанные и развороченные сундуки, вывернутые мешки – отмечают путь побывавших тут до нас. Попадаются деревья, под которыми люди пытались разводить костры, а вокруг стволов, превратившихся в погребальные монументы, тела тех, кто испустил дух, пытаясь согреться. На каждом шагу мертвецы. Возницы используют их для забивания канав и выбоин на дороге. Поначалу нас коробило от таких обычаев, но скоро мы привыкли к ним» {788}. «Опустив голову, запихав руки поглубже в одежду и уставившись в землю глазами, всякий угрюмо и молча следовал за шагавшим впереди него бедолагой, – вспоминал Адриен де Майи. – Заунывный скрип колес на затвердевшем снегу и карканье стай воронья, грачей и прочих хищных птиц, неизменно сопровождавших нашу армию, вот и все звуки, которые нам доводилось слышать». Б.-Т. Дюверже, казначей из дивизии Компана, рисовал сходную картину. В Красном он попробовал продать аккуратно свернутые в рулоны картины, награбленные в Москве, но покупателей не нашлось, а потому он выбросил их в снег составить компанию отличной коллекции книг в красивых сафьяновых переплетах, которые также безуспешно пытался реализовать его друг. Затем Дюверже безразлично присоединился к потоку. «Мне не было ни весело, ни грустно, – писал он. – Я сделался довольно индифферентным по отношению к обстоятельствам и решил просто принять уготованное мне судьбой» {789}. Коль скоро двигались они медленно, то больших расстояний не покрывали. Но ввиду необходимости готовить убежища для ночевки и разводить огонь по ночам, спали тоже мало, а когда наступало время отдыха, он иногда вынужденно прерывался из-за необходимости поддерживать пламя или двигаться для тепла. Как отмечал доктор Генрих Роос, молодые люди, которым требовалось больше сна, острее страдали от его нехватки, к тому же они выказывали склонность глубоко засыпать, если представлялась возможность, отчего вернее рисковали замерзнуть на месте, чем люди постарше {790}. Предпринимались все усилия с целью заставлять солдат держаться вместе и не покидать частей. Когда командование того или иного полка решало встать на ночевку, барабанщики начинали отбивать свой особый сигнал. «Хоть звук барабана и глуховат, но слышен далеко, а характер боя, то замедлявшегося, то ускорявшегося, образовывал определенный ритмический рисунок, и тот въедался в память пехотинца, позволяя ему узнавать «родную» дробь так же безошибочно, как жители села узнают звучание своего церковного колокола, – рассуждал лейтенант Поль де Бургуан из Молодой гвардии. – Во время войны у солдата нет иного прихода, кроме полка, иной церковной колокольни, чем знамена. Потерявшись в ночи, рискуя на каждом шагу быть застигнутым неприятельскими дозорами или наткнуться на его колонны, воин издалека слышит знакомый гром барабанов, словно бы голос друга, зовущий его за собой через мрак и пустыню» {791}.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно